Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться

- Название:Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9314-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться краткое содержание

В своей книге биолог и научный журналист Полина Лосева выступает в роли адвоката современной науки о старении и рассказывает о том, чем сегодня занимаются геронтологи и как правильно интерпретировать полученные ими результаты. Кто виноват в том, что мы стареем? Что может стать нашей защитой от старости: теломераза или антиоксиданты, гормоны или диеты? Биологи пока не пришли к единому ответу на эти вопросы, и читателю, если он решится перейти от размышлений к действиям, предстоит сделать собственный выбор.

Эта книга станет путеводителем по современным теориям старения не только для биологов, но и для всех, кому интересно, как помочь своему телу вести неравную борьбу со временем.

Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому если мы вглядимся в стволовые клетки стареющей ткани, то увидим среди них, как в толпе людей, целый спектр возрастов. Кто-то еще способен размножаться, кто-то уже нет, кто-то начал дифференцироваться раньше времени. Например, недавно в гиппокампе (одна из немногих зон головного мозга, где клетки еще могут делиться) обнаружили [227] Martín‐Suárez. S., Valero J., Muro‐García. T., Encinas J. M. Phenotypical and functional heterogeneity of neural stem cells in the aged hippocampus // Aging Cell. 2019 Apr; 18 (4): e12958.

внутри стволовых клеток две разные по свойствам группы: одни здоровые и могут размножаться, а вторые остаются невозмутимыми, как бы их не пытались заставить исполнять свои обязанности. Однако, если создать для клеток первой группы стрессовые условия – например, подействовать на них провоспалительными белками, – они быстро теряют работоспособность и превращаются в клетки второй группы. И в стареющем мозге вторые начинают доминировать над первыми.

Чтобы ни происходило в ткани, результат всегда одинаков: стволовых клеток, готовых к делению, становится все меньше. Поэтому, например, у людей старше 60 лет встречается [228] Udroiu I. & Sgura A. Rates of erythropoiesis in mammals and their relationship with lifespan and hematopoietic stem cells aging // Biogerontology. 2019 Mar; 20: 445–456.

так называемая анемия пожилых – стволовых клеток крови не хватает, чтобы произвести нужное количество красных кровяных телец. По этой же причине с возрастом может развиться [229] Nicaise A. M. et al. Cellular senescence in progenitor cells contributes to diminished remyelination potential in progressive multiple sclerosis // PNAS. 2019 Apr; 116 (18): 9030–9039.

состояние, подобное рассеянному склерозу – заболеванию, в ходе которого гибнут клетки, изолирующие нейроны от окружающей ткани. Чаще всего эта гибель вызвана атакой иммунной системы, но в пожилом возрасте может оказаться, что предшественников для клеток-изоляторов просто недостаточно, и возникают похожие симптомы.

На первый взгляд стволовые клетки могут показаться многообещающим средством борьбы со старостью. Они стали частью стратегии Обри ди Грея и других борцов со старением, их рекламируют клиники и даже добавляют в "омолаживающую" косметику. Идея проста: коль скоро тканевые резервы иссякают, а выращивать новые органы мы, за редкими исключениями, пока не умеем, то можно просто ввести в организм стволовые клетки, и они сами заменят изношенные ткани.

Но эта стратегия едва ли приведет нас к успеху. Проблема в том, что для того, чтобы клетки не вызвали иммунного ответа, они должны принадлежать самому пациенту. То есть необходимо забрать собственные клетки у человека, размножить их и вернуть обратно. Но чем старше становится человек, тем меньше у него клеток, которые еще способны размножаться. В сердце млекопитающего примерно на 1000–2000 мышечных клеток приходится [230] Lewis-McDougall F. et al. Aged‐senescent cells contribute to impaired heart regeneration // Aging Cell. 2019 Mar; 18 (3): e12931.

лишь одна стволовая, и только около 1 % стволовых клеток реально участвует в восстановлении ткани, а к 80 годам больше половины из них превращаются в сенесцентные. Поэтому добыть нужное количество, скорее всего, не получится.

К тому же для того, чтобы стволовые клетки прижились в ткани, их нужно поместить прямо в нишу или хотя бы проследить за тем, чтобы они туда добрались. Это неплохо работает в тех случаях, когда мы точно знаем, где именно должны находиться стволовые клетки, и можем их туда ввести – так сейчас делают с кожей или суставным хрящом. А вот с более сложными органами вроде печени или почки мы не сможем этого добиться, не нарушая структуру органа. Поэтому "омолодить" с помощью стволовых клеток можно далеко не любую ткань.

Наконец, как бы мы ни старались, в старом организме стволовые клетки неизбежно попадают в зону пагубного влияния ниши – разрушенного матрикса и сенесцентных соседей. И еще неизвестно, кто кого переборет: вернут ли стволовые клетки молодость остальной ткани или состарятся сами под действием внешних сигналов тревоги.

Брат идет на брата

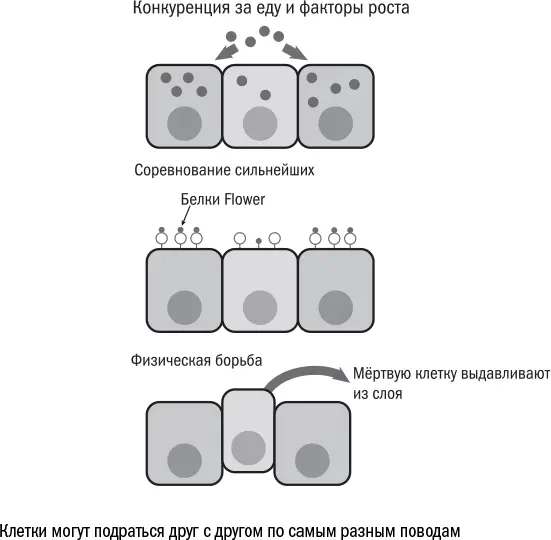

Место на подушке из матрикса и поддерживающие сигналы от него – такая же ценность для клеток, как еда и другие ресурсы. Поэтому неудивительно, что клетки в пределах одной ткани соревнуются за право ими обладать, несмотря на то что все они – в некотором роде члены одной команды. В мирном клеточном государстве встречается откровенная агрессия – клеточная конкуренция (cell competition), в ходе которой более крепкие и сильные клетки выживают из ткани слабых. Она совсем не похожа на дарвиновскую эволюцию, когда проигравшие оставляют меньше потомков, чем победители. Клеточная конкуренция – это настоящая битва клеток, которая возможна только при физическом контакте [231] Penzo-Méndez A. I., Chen Y.-J., Li J., Witze E. S., Stanger B. Z. Spontaneous cell competition in immortalized mammalian cell lines // PLOS One. 2015 Jul; 10 (7): e0132437.

между ними.

Этот феномен впервые заметили [232] Morata G. & Ripoll P. Minutes: Mutants of Drosophila autonomously affecting cell division rate // Developmental Biology. 1975 Feb; 42 (2): 211–221.

еще в 70-е годы прошлого века. Все началось с мух дрозофил с мутацией в гене Minute , которая замедляет синтез белка. Сами по себе мухи-мутанты вполне жизнеспособны, но если смешать их клетки с клетками обычных мух, то мутантные быстро погибают.

Вот как это происходит. Клетки выставляют [233] Rhiner C. et al. Flower Forms an Extracellular Code that Reveals the Fitness of a Cell to its Neighbors in Drosophila // Developmental Cell. 2010 Jun; 18 (6): 985–998.

на свою поверхность белки Flower, которые могут быть нескольких видов: Flowerubi – "белок-победитель", а FlowerLose-A и FlowerLose-B – "белки-проигравшие". Каждая клетка делает свою ставку, и чем больше на ее поверхности оказалось белка-победителя, тем больше шансов выиграть. Клетки с мутацией в Minute не могут произвести достаточно белка Flowerubi и остаются в дураках. При контакте с доминирующим противником в побежденной клетке начинает [234] Merino M. M., Levayer R., Moreno E. Survival of the Fittest: Essential Roles of Cell Competition in Development, Aging, and Cancer // Trends in Cell Biology. 2016 Oct; 26 (10): 776–788.

работать ген azot , который обрекает клетку на самоубийство, то есть апоптоз.

Подобные клеточные поединки ученые позже обнаружили и у млекопитающих, как у зародышей [235] Bowling S. et al. P53 and mTOR signalling determine fitness selection through cell competition during early mouse embryonic development // Nature Communications. 2018 May; 9: 1763.

, так и во взрослых тканях [236] Levayer R., Dupont C., Moreno E. Tissue crowding induces caspase-dependent competition for space // Current Biology. 2016 Mar; 26 (5): 670–677.

. Жертвами, как правило, становятся ослабленные клетки – те, у которых уровень обмена веществ ниже, чем у других, и которые не могут захватить извне достаточно еды или факторов роста. А это, в свою очередь, частые признаки клеточной старости. Получается, что более здоровые обитатели ткани могут выживать из нее сенесцентных соседей.

Недавно португальские исследователи предположили [237] Coelho D. S. et al. Culling less fit neurons protects against amyloid-β-induced brain damage and cognitive and motor decline // Cell Reports. 2018 Dec; 25 (13): 3661–3673.e3.

, что борьба молодых клеток против старых может лежать в основе нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера. Они работали с модельными мухами, в мозге которых накапливается бета-амилоид – белок, который часто считают причиной болезни Альцгеймера. В нервных клетках, которые производили бета-амилоид, ученые обнаружили работу генов FlowerLose-B и azot – судя по всему, эти клетки пытались конкурировать с соседями и проигрывали, а бета-амилоид мог быть частью программы самоубийства.

Интервал:

Закладка: