А Ярбус - Роль движений глаз в процессе зрения

- Название:Роль движений глаз в процессе зрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А Ярбус - Роль движений глаз в процессе зрения краткое содержание

Роль движений глаз в процессе зрения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

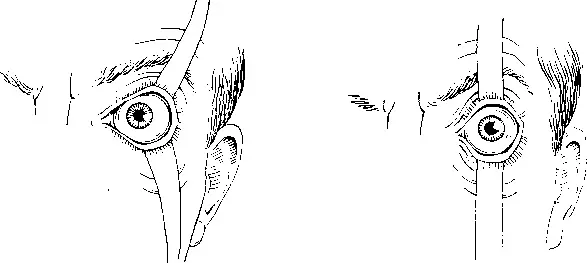

Рис. 24. Положение век, закрепленных полосками лейкопластыря, при работе со всеми присосками, кроме присоски П 1

Рис. 23. Положение век, закрепленных полосками лейкопластыря, для случая работы с присоской П 1

После фиксации век испытуемый ставит голову в подбородник или придает ей нужное положение. В этом положении экспериментатор укрепляет присоску на глазном яблоке.

Чтобы укрепить присоску, экспериментатор берет ее двумя пальцами за пустотелый отросток, выжимает из него воздух и в нужном положении, слегка прижимая присасывающейся частью к глазу, отпускает присоску. Расправляющийся корпус пустотелого отростка понижает давление внутри присоски, и внешнее давление плотно прижимает ее к склере.

В дальнейшем экспериментатор придает нужное положение осветителям, приводит в рабочее состояние всю аппаратуру и начинает опыт. Различные опыты довольно сильно отличаются по своей сложности, однако

все они требуют от экспериментатора определенных навыков и четкости в работе. Довольно сложна запись движений глаз на неподвижную фотобумагу или пленку. Допустим, что присоска уже прикреплена к глазу. К этому времени кассета еще закрыта, но подготовлена к записи. Комната затемнена. Объект восприятия, расположенный на фоне черного бархата, освещен направленным пучком света, но прикрыт бумагой, чтобы испытуемый не рассматривал его до начала записи. В следующий момент подается команда, и испытуемый фиксирует центр объекта восприятия. Экспериментатор, передвигая осветитель, направляет пучок света, отраженный от зеркальца присоски, на центр кассеты. Далее, испытуемый несколько раз обводит взглядом границы объекта. Экспериментатор, глядя на движения светового зайчика по кассете, передвигает кассету (а иногда и кассету, и осветитель) в такое место пространства, в котором заведомо на светочувствительном материале уместится вся запись, и искажения в записи будут минимальными. Затем испытуемый вновь фиксирует центр объекта. Экспериментатор добивается резкого изображения светового зайчика на кассете. Перед началом записи испытуемый фиксирует точку, расположенную на таком расстоянии от объекта, чтобы световой зайчик не выходил за пределы кассеты. Экспериментатор открывает кассету и объект восприятия, включает секундомер и дает испытуемому команду рассматривать объект. По истечении заданного отрезка времени экспериментатор гасит осветитель, и запись прекращается. Затем закрывает кассету, включает свет, освещает лицо испытуемого, снимает присоску и полоски лейкопластыря. После этого кассета поступает в фотолабораторию для обработки записи.

Присоску с глаза снимают следующим способом: просят испытуемого фиксировать какую-либо точку, чтобы исключить движения глаза, двумя пальцами сжимают пустотелый отросток, выдавливая из него весь воздух, и лишь после этого отнимают присоску от глаза.

После того как присоска прикреплена к глазу, испытуемому приходится ограничивать движения глаз, чтобы избежать столкновения присоски с веком. Обычно всегда в начале опыта экспериментатор указывает границы поля, за пределами которого испытуемый не имеет права выбирать точки фиксации. Коснувшись века, присоска может оторваться от глаза или сместиться так, что ее присасывающаяся часть окажется на роговице и в худшем случае может ее повредить. Об этом всегда следует помнить экспериментатору и испытуемому.

Продолжительность опытов с присоской, как правило, не должна превышать 5 минут и лишь в редких случаях может достигать 10—12 минут. Работая с присоской П 1 , всегда следует наблюдать за состоянием роговицы, так как у некоторых испытуемых она начинает подсыхать уже после трехминутного опыта. Подсыхание роговицы, особенно в центральной ее части, сопровождается резким падением разрешающей способности глаза и всегда воспринимается испытуемым с некоторой тревогой. В таких случаях следует прекращать опыт. Обычно уже через несколько минут роговица восстанавливает свою прежнюю форму. Сама по себе присоска П \ безвредна для глаз. В худшем случае она может вызвать разрыв поверхностного кровеносного сосуда в конъюнктиве. Это говорит о том, что данный субъект не годится для роли испытуемого. Присоска П 1 всегда вызывает небольшое снижение внутриглазного давления, которое восстанавливается в течение одного или нескольких часов. При этом у испытуемого нет никаких ощущений, связанных с изменением давления. У людей с нормальным внутриглазным давлением оно падает приблизительно на 1—2 мм ртутного столба; у больных глаукомой может снизиться на несколько миллиметров.

Все типы присосок, кроме П 1 , защищают роговицу от подсыхания, но зажимают сосуды в конъюнктиве по всему периметру роговицы. Поэтому опыты с большими присосками тоже не могут продолжаться дольше указанного времени. Обычно, даже если испытуемый чувствует себя хорошо, опыты следует проводить не каждый день, а через день и не больше 1—2 опытов с каждым глазом. Следует заметить, что, если соблюдать все правила и быть внимательным к испытуемому, работа с присосками совершенно безвредна и после нескольких опытов не вызывает у испытуемых особо неприятных ощущений. Автор пользовался услугами некоторых испытуемых в течение ряда лет. При этом не было замечено никаких отрицательных последствий работы с присосками.

Обработка фотозаписей производится с использованием обычных приемов, доступных любой фотолаборатории. В частности, иногда приходится пользоваться повторным фотографированием для уничтожения искажений, а для увеличения контраста — ретушью, отбеливанием и т. д.

10. Ход лучей при записи движений глаз отраженный пучком света

Рассмотрим подробно основные искажения и ошибки, с которыми можно встретиться, записывая движения глаз при помощи зеркала. Допустим, что:

1. Центр вращения глаза неподвижен, неподвижна голова наблюдателя.

2. Отражающая поверхность плоского зеркала находится в центре вращения глаза и жестко с ним связана.

3. Нормаль зеркала всегда совпадает со зрительной осью глаза.

4. Осветитель неподвижен. Ось осветителя проходит через центр вращения глаза.

5. Построена светочувствительная сферическая поверхность, центр которой совпадает с центром вращения глаза.

Далее, представим себе семейство плоскостей, проходящих через ось объектива осветителя и центр вращения глаза. Тогда для всех движений глаза, при которых нормаль вращающегося зеркальца (и зрительная ось) будет двигаться в одной из указанных выше плоскостей, получим на светочувствительной поверхности сферы запись, отличающуюся от идеальной только тем, что каждый угол поворота зрительной оси увеличен отраженным лучом вдвое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: