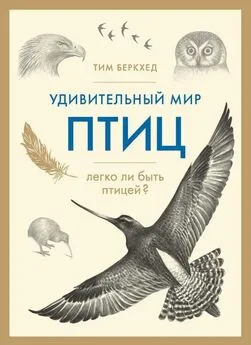

Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?

- Название:Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-17468-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? краткое содержание

«Я попытался подвести итог тому, что мы знаем в настоящее время, и вместе с тем – тому, чего мы еще не знаем о чувствах птиц. Наши представления о сенсорных системах человека развиваются не по дням, а по часам, и если история что-нибудь да значит – а я в этом уверен, – тогда открытия, связанные с чувствами людей, неизбежно позволят нам предпринять подобные исследования для птиц. Кроме того, история со всей наглядностью свидетельствует, что наши открытия, относящиеся к птицам (и к другим животным), имеют колоссальное значение и для людей». (Тим Беркхед)

Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мало что публиковалось по вопросу механорецепторов в клюве мелких птиц, однако Герман Беркхаудт в частной беседе сообщил мне, что исследовал клюв зебровой амадины и обнаружил множество осязательных рецепторов, в том числе клеток Меркеля, дисков Меркеля и множество телец Гербста, указывающих на исключительно высокую чувствительность кончика клюва.

121

Гужон (1869) называет их «тельцами Пачини», они были впервые обнаружены на пальцах человека Абрахамом Фатером в 1740-х гг., однако их открытие по ошибке приписали Филиппо Пачини в 1831 г. и назвали в его честь.

122

Berkhoudt (1980).

123

Goujon (1869).

124

Berkhoudt (1980).

125

Цитата изначально взята из работы Натана Кобба (1859–1932), основоположника науки о нематодах.

126

Berkhoudt (1980).

127

Королевское общество, по-видимому, потеряло рисунки Клейтона; Никола Корт искал их по моей просьбе, но так и не нашел. Уильям Пейли («Естественная теология», Natural Theology, 1802, p. 128, 129) позднее воспользовался сведениями Клейтона – с собственными сопровождающими иллюстрациями, – как свидетельством мудрости Божией. Пейли позаимствовал их из «Мудрости Божией» Рея (Wisdom of God, 1961) и «Физико-теологии» Уильяма Дерема (1713): Дерем ссылался на труды Клейтона и, вероятно, видел его рисунки, изображающие нервы утиного клюва.

128

Berkhoudt (1980).

129

Г. Беркхаудт – в частной беседе.

130

Krulis (1978); Wild (1990).

131

Г. Беркхаудт – в частной беседе. «Осязание» – многогранное понятие, охватывающее разные типы рецепторов. Простейшие из них – свободные нервные окончания, воспринимающие боль и изменения температуры; чуть сложнее устроены тактильные клетки Меркеля (чувствительные к давлению), еще сложнее – тельца Грандри, состоящие из 2–4 тактильных клеток и реагирующие на движение (скорость), и, наконец, пластинчатые тельца Гербста (аналогичные тельцам Фатера – Пачини у млекопитающих) чувствительны к ускорению.

132

Brooke (1985); М. П. Харрис ни разу не видел, чтобы аллопрининг у кайр приводил к удалению клещей, и даже подсадка искусственных клещей не побуждала к взаимной чистке оперения (М. П. Харрис – в частной беседе).

133

Radford (2008).

134

Stowe et al. (2008).

135

Senevirante and Jones (2008).

136

Carvell and Simmons (1990).

137

Thomson (1964).

138

Pfeffer (1952); Necker (1985). Рецепторы, связанные с нитевидными перьями, наряду с прочими многочисленными механорецепторами кожи птиц также играют чрезвычайно важную роль в обеспечении гладкости оперения во время полета. В сущности, в коже птиц механорецепторов больше, чем у млекопитающих, а у летающих птиц больше рецепторов на единицу площади, чем у нелетающих, следовательно, можно предположить, что эти рецепторы играют важную роль в полетах (Homberger and de Silva, 2000).

139

Senevirante and Jones (2010).

140

Кроме того, они способны обнаруживать добычу по запаху и вкусу (см. главы 4 и 5); см. также Gerritsen et al. (1983).

141

Piersma (1998).

142

Parker (1891); см. также Cunningham et al. (2010) и Martin et al. (2007).

143

Описание Буллера (но не в виде цитаты) приводит Брэм: «Во время отыскивания корма он [киви] постоянно издает сопение, выходящее из ноздрей, так что кажется, будто он обнюхивает почву; при этом трудно сказать, руководствуется ли он для отыскивания корма осязанием или обонянием: следует скорее всего предположить, что оба чувства действуют сообща. Можно с уверенностью сказать, что осязание у киви развито очень хорошо, так как он даже тогда, когда не обнюхивает предметов, постоянно их трогает кончиком клюва… Если его запереть в клетку или комнату, то целую ночь слышно, как он тихонько стукает клювом по стенам, сопение же слышно только тогда, когда он ищет корма или ест» // Иллюстрированное издание «Жизнь животных» А. Э. Брэма… СПб., 1894. Т. 5. Птицы. С. 692. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003932012#?page=737

144

Buller (1873: 362, 2-е изд.).

145

Эти виды – чернозобик ( C. alpina ), перепончатопалый песочник ( C. mauri ) и песочник-крошка ( C. minutilla ): Piersma et al. (1998).

146

McCurrich (1930: 238).

147

Coiter (1572).

148

Сэр Томас Браун (ок. 1662), «Птицы Норфолка» – см. Sayle (1927).

149

После Уиллоби и Рея (Ray, 1678) ряд анатомов и натуралистов, препарировавших дятлов, изумлялся их необычному языку. В этот список входят: Jacobaeus (1676), Perrault (1680), Borelli (1681), Mery (1709), Waller (1716) – все процитированы в Cole (1944).

150

Buffon (1780: vol. 7).

151

Цит. по: Зильман Х. Мой путь к животным / Пер. с нем. Н. В. Хмелевской. М.: Мир, 1978. С. 80.

152

Villard and Cuisin (2004).

153

Fitzpatrick et al. (2005); Hill (2007). Еще одним свидетельством была бы ДНК из потерянного при линьке пера.

154

Wilson (1804–1814: vol. 2).

155

Audubon (1831–1839).

156

Ibid.

157

Мартин Листер, процитированный в Ray (1678); Drent (1975).

158

Lea and Klandorf (2002).

159

Drent (1975); Jones (2008); и Д. Джонс в частной беседе.

160

Alvarez del Toro (1971).

161

Friedmann (1955); Клэр Споттисвуд на своем участке наблюдений в Замбии показала мне, как птенцы медоуказчиков убивают птенцов щурок в гнезде.

162

Jenner (1788); Davies (2000); White (1789).

163

Davies (1992).

164

Wilkinson and Birkhead (1995).

165

Ekstrom et al. (2007).

166

Burkhardt et al. (2008: vol. 16 (1): 199).

167

Lesson (1831); Sushkin (1927); Bentz (1983).

168

Winterbottom et al. (2001).

169

Komisaruk et al. (2006, 2008).

170

Edvardsson and Arnqvist (2000).

171

Дарвиновская (1871) идея полового отбора состоит из двух частей: конкуренции самцов и выбора самки. Дарвин считал выбор, который делает самка, в значительной мере обусловливающим различия в яркости оперения между самками и самцами. В отличие от этого конкуренция самцов обусловливает различия в размере тела и средствах вооружения. Хингстон (Hingston, 1933), однако, полагал, что яркие цвета могут играть устрашающую роль, следовательно, появились в ходе эволюции в процессе конкуренции самцов. Бейкер и Паркер (Baker and Parker, 1979) считали это предположение нелогичным.

172

Из переписки Дарвина, Burkhardt et al. (2008).

173

Weir (1869, 1870), см. Burkhardt et al. (2008: 16 (2): 1175) и Burkhardt et al. (2009: 17: 115, 116); К. Виклунд в частной беседе (2009); Järvi et al. (1981); Wiklund and Järvi (1982). Известно еще одно любопытное свидетельство тому, что у птиц есть вкусовая чувствительность: древнегреческий историк Фукидид рассказывал о необычном штамме бубонной чумы, поразившем Афины ок. 400 г. до н. э. По словам Фукидида, в отличие от других случаев чумы, в тот раз птицы-падальщики избегали клевать непогребенные трупы, а если все-таки клевали, то умирали. Это свидетельство нельзя назвать конкретным, однако оно предполагает наличие чувств вкуса или обоняния и, возможно, быструю обучаемость (Дж. Майнотт – в частной беседе).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тим Беркхед - Самая совершенная вещь на свете [Внутри и снаружи птичьего яйца]](/books/1069359/tim-berkhed-samaya-sovershennaya-vech-na-svete-vnutr.webp)