Михаил Голубовский - Век генетики: эволюция идей и понятий

- Название:Век генетики: эволюция идей и понятий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Борей Арт

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7187-0304-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Голубовский - Век генетики: эволюция идей и понятий краткое содержание

Рецензенты: доктор биологических наук Я. М. Галл, доктор биологических наук А. Л. Юдин

Век генетики: эволюция идей и понятий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

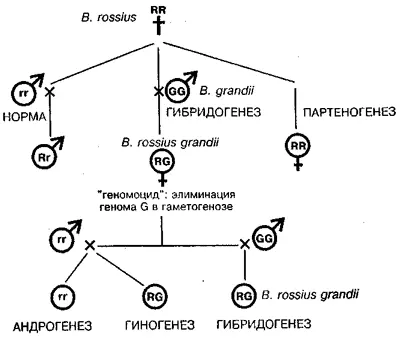

Неожиданно выяснилось, что гибридогенное, сходное в принципе с энотерой, видообразование регулярно встречается в ряде групп позвоночных и беспозвоночных животных. Гибридогенное видообразование описано уже у 50 видов позвоночных (Боркин, Даревский, 1980, 1989; Кирпичников, 1988; Tunner, Heppich-Turmer, 1991; Даревский, 1995). Оно принимает три основные формы: партеногенез (спермин не нужны для развития яйцеклеток видов-гибридов); гиногенез (спермин нужны лишь для активации развития, но развитие происходит на основе женских гамет и наследование матроклинно); и собственно гибридогенез, когда гибридный вид образуется на основе гибридных зигот, но один из родительских геномов селективно элиминируется в клетках полового пути в ходе гаметогенеза и мейоза.

Гибридогенез оказался широко распространен у скальных ящериц рода Lacerta, живущих в горных районов Закавказья. Среди 18 близких видов комплекса L. saxicola 7 имели гибридогенное происхождение. Все они состояли из партеногенетических самок, способных размножаться без самцов. Но они способны также скрещиваться со своими собратьями из двуполых видов и порождать новые гибридогенные виды. В последнем варианте примерно в 10 % случаев возникают триплоиды. Причем у некоторых групп ящериц, вьетнамских гекконов и агам, триплоиды оказались плодовитыми Поскольку гибридогенез здесь является нормой, то (1) одни и те же партеновиды порождаются вновь и вновь в разное время и (2) одни и те же двуполые виды способны вступать в разные гибридогенные связи и порождать таким образом разные виды! (Даревский, Гречко, Куприянова, 1999).

У животных обнаружено также удивительное явление избирательной элиминации одного из геномов получило название "геномное исключение". У гибридного вида хромосомы одного из родительских видов как бы одалживаются для построения соматических тканей. Вот почему было предложено именовать такой способ видообразования как "кредитогенез" (Боркин, Даревский, 1980). Элиминация одного из родительских геномов в клетках полового пути может быть названа также как "геномоцид". Это явление было описано и у растений в случае отдаленных гибридов ячменя. Природный гибридогенез в сочетании с геномоцидом в зародышевом пути был обнаружен у некоторых видов беспозвоночных.

Особенно поразительной оказалась гибридогенная система у палочников рода Bacillus, где сосуществуют пять способов воспроизведения (Giorgi, 1992; Mantovani, Scali, 1992):

1) обычное бисексуальное размножение, 2) гибридогенез, 3) партеногенез, 4) гиногенез и 5) андрогенез — первый случай такого рода, обнаруженный как регулярное событие в природных популяциях (схема на рис. 1).

Рис. 1. Гибридогенез у видов палочника (род Bacillus) как пример недарвиновского видообразования, открытого на энотере Г. де Фризом. R и r обозначают геномы вида В. rossius у самок и самцов, G — геном В. grandii (no Mantovani, Scali, 1992; Giorgi, 1992).

2.2.4. Мутационное видообразование и биогеография. Исследования Виллиса и их оценка де Фризом

Как известно, резкий переход Томаса Моргана от эмбриологии к генетике совершился под влиянием работ по теории мутаций Гуго де Фриза (Allen G., 1985; Музрукова, 1988, 1993). В 1904 г., через год после выхода второго тома своего труда "Мутационная теория", Г. де Фриз был приглашен в Америку для чтения лекций в университете Беркли, Калифорния. Книга его лекций под названием "Species and Varieties. Their origin by mutation" вышла в Америке первым изданием в 1904, вторым изданием в 1905 г. и третьим изданием — в 1912 г. (Vries H., 1912). Редактор, глава отдела ботаники Карнеги института в Вашингтоне МакДуглас, предпослал к книге три характерных эпиграфа:

— Происхождение видов есть явление природы. Ламарк.

— Происхождение видов есть объект изучения. Дарвин.

— Происхождение видов — объект эксперимента. Г. де Фриз,

Сам Г. де Фриз в предисловии к вышедшим лекциям отметил, что его исследования, находятся в полном соответствии с принципами Дарвина и касаются лишь углубленного анализа некоторых аспектов наследственности, изменчивости, отбора и мутаций, которые ранее были неясными. Однако спустя 20 лет Г. де Фриз более четко изложил свою позицию и свои научные симпатии.

В 1923 г. он опубликовал в авторитетном генетическом журнале "Journal of Heredity" статью под названием "Изложение теории Дж. Виллиса о происхождении видов" (Vries H., 1923). Ни эта статья, ни причины ее написания, ни результаты исследований Дж. Виллиса и его теория почти не обсуждаются и не цитируются в научно-исторической литературе, посвященной развитию эволюционной теории и ее связям с генетикой. Хорошо, например, известна концепция "макромутаций" Р. Гольдшмидта, предложенная в 1940 г. (Goldschmidt R. В., 1940). Она обычно упоминается во многих сводках по СТЭ как несостоятельная, или надуманная. И только с конца 70-х годов ситуация изменилась (Gould S. J., 1977; Воронцов Н. Н., 1988а, б).

А между тем, на что специально обратил внимание В. Назаров (1991), Р. Гольдшмидт в числе своих непосредственных предшественников называет только двух ботаников-систематиков — Г. Гаппи и Дж. Виллиса. Р. Гольдшмидт цитирует отрывок из книги J. С Willis (1922), где говорится, что для видообразования "одной большой и жизнеспособной мутации, встречающейся на участке земли в несколько квадратных ярдов и, возможно, один раз в пятьдесят лет, по-видимому, будет достаточно. Шансов заметить такую мутацию практически нет". Обсуждая недавно концептуальные аспекты теории Дж. Виллиса и математическую трактовку его данных, сделанную в 1924 г. английским математиком Юлом, Ю. В. Чайковский (1991) констатирует, "что ученый мир пренебрег и самими наблюдениями и фактами многократного точного совпадения этих наблюдений с простой и ясной теорией".

Причина такого небрежения состоит в номогенетическом характере концепции Дж. Виллиса, в отрицании одного из ключевых положений теории Дарвина.

Джон Кристофер Виллис выпустил две книги в издательстве Кэмбриджского университета. Первая из них вышла в 1922 г. и называется "Age and Areal" или "Возраст и Ареал" (Willis J. С., 1922) с подзаголовком "Изучение географического распределения и происхождения видов". В книгу включен ряд глав, написанных другими авторами, в том числе и статья Г. де Фриза "Возраст и ареал" и мутационная теория". В 1940 г. Дж. Виллис выпустил вторую книгу "Ход эволюции" с оппозиционным подзаголовком "Дифференциация и дивергентная мутация нежели естественный отбор" (Willis, 1940).

В период с 1896 г. по 1911 г. Дж. Виллис проводил ботанико-географическое изучение о. Цейлона, Южной Индии, Новой Зеландии, затем занял пост директора Ботанического сада Рио де Жанейро. "Гипотеза, которую я назвал "Возраст и Ареал", не случайное открытие, я пришел к ней постепенно, в результате почти 20-летней работы, детально изучая флору Цейлона и сопредельных стран" (Willis, 1922).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: