Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разделение процессов транскрипции и трансляции, вызванное появлением ядра, сняло это ограничение. Поэтому у эукариот интроны стали стремительно «размножаться», а сплайсинг стал совершенно необходимым этапом подготовки эукариотной иРНК к трансляции.

Заодно это привело к тому, что появился дополнительный способ регуляции экспрессии генов — альтернативный сплайсинг (см. рис. 10.10В). Например, если в некотором гене есть пять экзонов (1, 2, 3, 4 и 5), то в одном случае можно транслировать все пять из них, во втором — только четыре (скажем, 1, 2, 4 и 5), а в третьем — тоже только четыре, но в другом составе (скажем, 1, 2, 3 и 5). Во втором и третьем случаях ненужные экзоны будут вырезаны вместе с интронами. И таким образом, манипулируя ферментами сплайсинга, можно будет получать с одного гена три разных белка. В реальности таких белков, кодируемых одним и тем же геном, может быть гораздо больше — вплоть до многих тысяч. Количество экзонов в эукариотных генах вполне допускает такое число комбинаций. И иногда это бывает очень полезно (например, для белков иммунной системы позвоночных, которым в силу их функций нужна высочайшая изменчивость).

Таким образом, в данном случае усложнение и самого генома, и механизма его работы оказалось побочным эффектом главной, «титульной» особенности эукариот — появления ядра. Откуда же оно все-таки взялось?

В 2001 году австралийский биолог Филип Белл и японский биолог Масахару Такемура почти одновременно предложили вирусную теорию происхождения ядра [84] Bell P. J. L. Viral eukaryogenesis: was the ancestor of the nucleus a complex DNA virus? // Journal of Molecular Evolution , 2001, V. 53, № 3, 251–256.

[85] Takemura M. Poxviruses and the origin of the eukaryotic nucleus // Journal of Molecular Evolution , 2001, V. 52, № 5, 419–425.

. Вирусы — это неклеточная и чисто паразитическая форма жизни. У вируса есть гены, но нет собственного аппарата синтеза белка. Генетическая информация у разных вирусов может записываться как на РНК, так и на ДНК. Так вот, известно, что некоторые ДНК-содержащие вирусы (например, вирус оспы) имеют оболочку из двух липидных мембран, очень похожую на клеточное ядро. Там есть даже аналоги ядерных пор. ДНК у таких вирусов линейная — тоже как в эукариотном ядре. И что самое интересное, у них есть собственный аппарат транскрипции (но не трансляции), и этот вирусный аппарат транскрипции включает механизм обязательного кэпирования иРНК — опять же устроенный так же, как у эукариот. В принципе нет ничего невероятного в предположении, что эукариоты получили этот механизм от каких-то ДНК-содержащих вирусов путем горизонтального переноса генов. Но Белл и Такемура пошли дальше. Они предположили, что все ядро целиком произошло от крупного вируса, который вселился в будущую эукариотную клетку, превратился из паразита в постоянную внутриклеточную структуру и постепенно включил в себя почти весь хозяйский геном. Эта теория хороша тем, что она логично объясняет сразу несколько особенностей эукариотной клетки: двумембранное ядро, разобщение транскрипции и трансляции, линейность ДНК, кэпирование.

Правда, популярность вирусной теории происхождения ядра, взлетевшая было несколько лет назад, сейчас снижается. То, что в ядерном аппарате эукариот есть кое-какие белки вирусного происхождения, — установленный факт. Но вот вирусное происхождение всего ядра — это совсем иное дело. К тому же вирусная теория происхождения ядра решительно противоречит уже обсуждавшейся нами теории Баумов, согласно которой ядро произошло от клетки археи, а цитоплазма — от ее сомкнувшихся выростов. Тут уж придется выбрать или одно, или другое.

В любом случае надо честно признать, что происхождение клеточного ядра на данный момент неизвестно. Если с митохондриями дело хотя бы в общих чертах ясное, то с ядром о такой степени ясности пока что и мечтать не приходится. Загадка его происхождения не решена. Хотя и можно надеяться, что она решится в ближайшее время: биология сейчас развивается быстро.

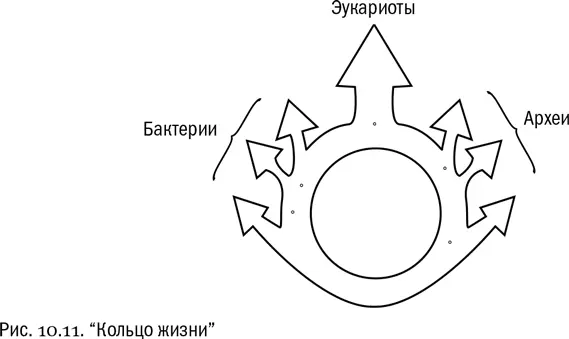

Независимо от того, какая теория происхождения ядра правильна, мы можем совершенно точно сказать, что эукариотная клетка — это химерная структура, «собранная» из составных частей нескольких неродственных организмов. Если бы обитатели Земли три миллиарда лет назад могли мыслить, эукариотная клетка, скорее всего, была бы для них таким же нелепым и невероятным созданием, как для нас — самое фантастическое чудовище из древней мифологии, вроде той же химеры, василиска или уж вовсе невероятного мирмиколеона. А с другой стороны, именно на примере с возникновением эукариот мы прекрасно видим, что ветви эволюционного древа могут не только расходиться, но и сливаться. В этом месте древо жизни превращается в «кольцо жизни» (см. рис. 10.11).

Фундамент многоклеточности

У эукариот есть две особенности, очень облегчающие всевозможные межклеточные взаимодействия. Это наличие цитоскелета и — в некоторых группах — полная потеря клеточной стенки. Скорее всего, именно благодаря своему цитоскелету эукариоты, в отличие от прокариот, относительно легко становятся многоклеточными. Без цитоскелета слишком трудно сориентировать делящиеся клетки в пространстве таким образом, чтобы они создали упорядоченную трехмерную структуру.

Но и становиться многоклеточными можно по-разному. Есть многоклеточные эукариоты, которые питаются путем фотосинтеза, то есть синтезируя глюкозу из воды и углекислоты с использованием энергии солнечного света. Такое питание называется фототрофным . Многоклеточных фототрофов принято называть растениями (в широком смысле этого слова). Жизненная форма растений возникала в эволюции эукариот несколько раз совершенно независимо, на основе разных эволюционных ветвей. Примерами тому служат зеленые наземные растения, а также красные, бурые, золотистые и другие водоросли.

Другие многоклеточные эукариоты фотосинтезировать не умеют. Некоторые из них питаются, выделяя во внешнюю среду пищеварительные ферменты, расщепляющие крупные молекулы до мелких, и всасывая потом эти мелкие молекулы сквозь свою клеточную мембрану. Такое питание называется осмотрофным , то есть всасывательным. Оно требует огромной относительной поверхности тела, поэтому многоклеточность у таких эукариот на самом деле очень условная. Как правило, большая часть их тела на протяжении большинства стадий жизненного цикла представляет собой систему тонких — толщиной в одну клетку — ветвящихся нитей, которые пронизывают субстрат (например, почву) и всасывают оттуда питательные вещества. По-настоящему сложными у таких организмов бывают только органы размножения. Самые типичные осмотрофы — это грибы. Жизненная форма гриба возникала как минимум два раза независимо в разных эволюционных ветвях эукариот (у настоящих грибов и у так называемых ложных грибов, или оомицетов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: