Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце XVII века Готфрид Вильгельм Лейбниц ввел в физику понятие «живая сила» (vis viva), уже очень близкое к тому, что мы сейчас называем энергией. В современных терминах «живая сила» Лейбница — это не что иное, как кинетическая энергия, которой обладает любое движущееся тело просто в силу факта своего движения (в состоянии покоя она равна нулю). Но распространить это понятие на другие виды энергии Лейбницу не удалось, слишком уж мало было в его время про все это известно.

Между тем разновидностей энергии во Вселенной достаточно. Энергия бывает механическая, электромагнитная, ядерная, тепловая, химическая и так далее. К счастью, в этой главе нас будут интересовать исключительно те виды энергии, которыми могут пользоваться в своих интересах живые организмы. А их, как мы увидим, не так уж и много.

Две валюты

Любой живой клетке постоянно нужна энергия — примерно так же, как она нужна, например, холодильнику или всякому другому непрерывно работающему электроприбору (самая простая и понятная для современного человека аналогия). Эту энергию нужно, во-первых, откуда-то получать, во-вторых, где-то хранить и, в-третьих, иметь налаженную технологию ее использования. Надо сразу отметить, что последний пункт тут не менее важен, чем первые два. От энергии, которую невозможно высвободить, нет никакого проку. А с другой стороны, если слишком много энергии высвободится беспорядочно, то она скорее разрушит все вокруг, чем принесет какую-нибудь пользу.

Итак, начнем с пункта первого. Откуда энергию можно взять? Большинство природных видов энергии по тем или иным причинам не подходят для того, чтобы живые организмы — не считая, конечно, человека — использовали их как внешние ресурсы. Например, это относится к тепловой и ядерной энергии. Чтобы полезным источником энергии служила теплота, нужен очень большой перепад температур, который в живых организмах (в отличие от искусственных тепловых машин) практически невозможен. А чтобы таким источником служили ядерные реакции, нужны очень изощренные и опасные механизмы их проведения, которых ни у кого, кроме человека, просто нет. (В прекрасном рассказе Айзека Азимова «Паштет из гусиной печенки» фигурирует гусыня, в буквальном смысле несущая золотые яйца, и ученые приходят к выводу, что в ее организме есть ферменты, катализирующие ядерные реакции. К сожалению, такое пока бывает только в научной фантастике.) В общем, на практике земные живые существа могут утилизировать энергию всего лишь двух видов: энергию электромагнитных волн (как правило, световую) и химическую энергию. Световая энергия идет от Солнца, а химическая выделяется при перестройках молекул во время химических реакций.

Способы утилизации энергии света, довольно разнообразные по своей биохимической природе, объединяются под общим названием «фотосинтез». Способы утилизации химической энергии еще разнообразнее, один из них — это знакомое нам по собственному опыту дыхание. Но в любом случае каждый живой организм так или иначе получает свою энергию. А что он делает с ней дальше? Ясно, что использует, но как?

Тут возникает вот какая проблема. Дело в том, что энергоемких биологических процессов — великое множество. Даже в самой простой бактериальной клетке одновременно идет несколько десятков таких процессов, причем совершенно разных по своей природе. Все они, естественно, требуют обеспечения энергией, которая именно для этого и усваивается организмом. Но очевидно, что при таком разнообразии конечных потребителей энергия, откуда бы она ни поступала, должна храниться в клетках в какой-то универсальной форме. Тогда она будет «свободно конвертируемой» и сможет пригодиться для чего угодно.

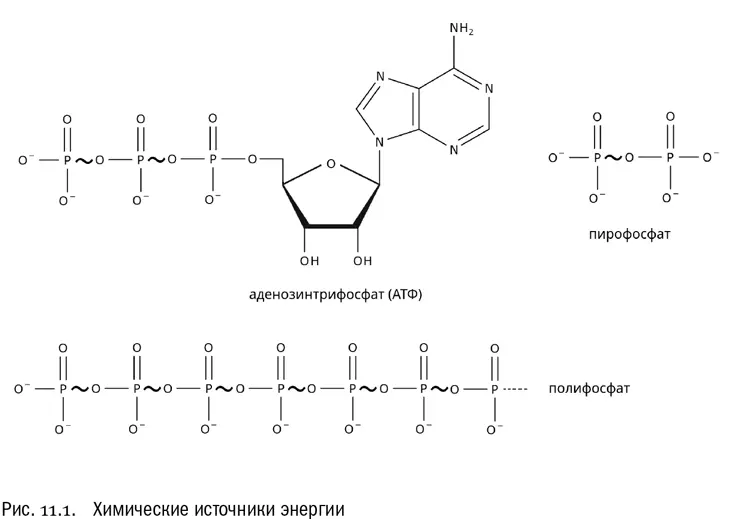

Долгое время биологи думали, что есть только одна — абсолютно универсальная — разновидность такой «свободно конвертируемой энергетической валюты». Это молекулы аденозинтрифосфата, сокращенно АТФ (см. главу 7 и рис. 11.1). При распаде этих молекул выделяется энергия, которую очень удобно использовать в других химических реакциях. Действительно, значение АТФ для жизни на Земле колоссально. Но на самом деле есть не одна универсальная «энергетическая валюта», а как минимум две. Первая — это АТФ (и некоторые аналогичные ему молекулы), а вот вторая вовсе не имеет химической природы — по крайней мере в энергии химических связей там ничего не запасается. Второй тип «энергетической валюты» — это ионные потенциалы на мембранах. Что это такое, мы узнаем чуть ниже. Сначала разберемся с уже более-менее знакомым нам АТФ, а потом — с ионными потенциалами.

АТФ и полифосфат

Мы уже знаем, что молекула АТФ состоит из пяти частей (см. главу 7):

• аденин;

• рибоза;

• фосфатные группы (три штуки).

Энергия, пригодная для использования в живых клетках, выделяется при разрыве связей между фосфатными группами. Обратим внимание, что фосфатных групп в АТФ три, а вот связей между ними две. Если забыть про все подробности, структуру молекулы АТФ можно записать так: А — Р — Ф~Ф~Ф. Здесь А — аденин, Р — рибоза, Ф — фосфат, а волнистыми линиями по принятой традиции обозначены те самые связи, которые соединяют фосфаты между собой. Как мы уже знаем, эти связи называются макроэргическими. Именно разрыв макроэргической связи служит источником энергии, когда молекула АТФ используется по назначению. «Макроэргические» — буквально значит высокоэнергетические. На языке обычной химии связь данного типа, возникающая между двумя фосфатами с отщеплением воды, называется фосфоангидридной . На самом деле бывают и другие типы макроэргических связей, фосфоангидридная просто самая распространенная из них.

Теперь обратим внимание еще вот на что. Источником энергии в АТФ служат фосфоангидридные связи между фосфатами, и только они. К чему эти фосфаты прикреплены — не так уж важно (по крайней мере, с точки зрения получаемой энергии). Их носителем может быть рибоза в комплекте с аденином, а может быть и что-то другое. И действительно, существуют биохимические реакции, в которых источником энергии вместо АТФ (аденозинтрифосфата) служит ГТФ (гуанозинтрифосфат) или даже УТФ (уридинтрифосфат). Энергетический выход от них примерно такой же. Например, ГТФ используется как «топливо» при синтезе белка и при сборке микротрубочек, а УТФ — при создании бактериальной клеточной стенки.

А не может ли послужить источником энергии просто цепочка фосфатных групп? Оказывается, может. Без органического носителя тут вполне удается обойтись. Биохимики уже давно обнаружили, что в живых клетках довольно часто накапливается полифосфат — полимер, состоящий из множества фосфатов, соединенных друг с другом теми самыми фосфоангидридными связями. В молекуле полифосфата может быть до тысячи фосфатных остатков. Первое время биохимики думали, что это просто запасы фосфорной кислоты, и ничего больше. Возможно, у большинства организмов так и есть. Но еще в середине XX века польский биохимик Мариан Шимона обнаружил, что существуют бактерии, у которых полифосфат участвует в обмене углеводов точно так же, как АТФ [87] Szymona M., Ostrowski W. Inorganic polyphosphate glucokinase of Mycobacterium phlei // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Specialized Section on Enzymological Subjects , 1964, V. 85, № 2, 283–295.

. Значит, эти соединения в принципе взаимозаменяемы.

Интервал:

Закладка: