Валерий Язвицкий - Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму

- Название:Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ

- Год:1941

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Язвицкий - Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму краткое содержание

Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

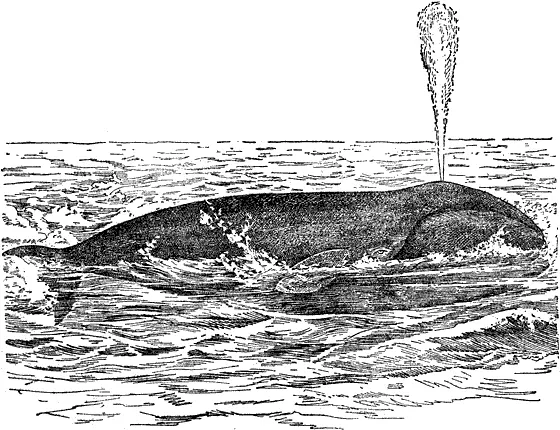

Гренландский кит.

Образ жизни гренландского кита мало отличается от жизни полосатиков, но пища его состоит преимущественно из мелких ракообразных и мягкотелых, которые местами встречаются в морях в огромном количестве.

На беззубых китов нападают хищные касатки, и очень мучают их разные паразиты, живущие на их теле. Особенно беспокоят китов паразиты из группы ракообразных, так называемая «китовая вошь». Поселяясь на спине кита сотнями тысяч, эти мелкие рачки сильно разъедают его кожу. На коже китов обитают также и другие морские животные, например так называемые морские жолуди, и растут различные виды водорослей. Эти киты — своего рода пловучие острова, на которых существует свой животный и растительный мир.

Китобойные суда европейских и американских государств последние годы посещают преимущественно воды Южного полушария, где сохранилось больше китов. В СССР охота на китов ведется в дальневосточных морях — Японском, Охотском и Беринговом. Эти моря еще населены китами-полосатиками (финвал, блювал, или синий кит, сейвал, горбач) и даже гренландскими китами, уже сильно истребленными в других областях океанов. Наибольшее промысловое значение имеет у нас финвал. Гренландский кит живет в Чукотском и Беринговом морях и южнее почти не спускается. Прибрежные чукчи и эскимосы добывают его иногда с помощью ручных гарпунов или шлюпочных гарпунных ружей. Советский китобойный промысел связан со странствованием китов из умеренных и теплых вод Тихого океана, где киты размножаются, в холодные, северные, где они кормятся.

В 1923 году правительство СССР, желая прекратить хищничество иностранных китобоев в наших водах, заключило концессионный договор с норвежцем Христиансеном. Организованное им акционерное общество «Вега» имело пловучий жиротопенный завод и четыре китобойных судна. После истечения срока договора с «Вегой» у нас был создан свой государственный китобойный промысел. Была построена пловучая обрабатывающая база-матка «Алеут» с тремя китобойными пароходами и отправлена во Владивосток. По пути туда наши китоловы добыли в теплых и умеренных водах двадцать два кита. В 1933 году к этой китоловной флотилии были добавлены вспомогательные суда для хранения воды, угля, жира и шкур.

Охота на китов производится следующим образом. На носу каждого китобойного парохода находится пушка, стреляющая особым гарпуном. В головке такого гарпуна помещена граната, разрывающаяся в теле кита; граната автоматически раскрывает металлические лопасти, которые укрепляют вонзившийся в кита гарпун. К гарпуну прикреплен длинный трос, намотанный на лебедку и легко развертывающийся. Раненное гарпуном животное глубоко ныряет и, стараясь как можно скорее и дальше уплыть от судна, быстро развертывает и вытягивает трос, но скоро умирает от ран. Тогда мертвого кита лебедкой подтягивают к базе «Алеут», у которой есть наклонный, открывающийся на корме тоннель, называемый «слипом». В этот слип втягивают кита для разделки. На «Алеуте» находятся жиротопенная установка и консервный завод, которые тут же приступают к обработке сырья.

О размерах и развитии нашего промысла можно судить по следующим данным. «Вегой» в 1925 году было добыто 286 китов и в 1926 году 285 китов. «Алеутом» добыто в 1933 году 203 кита, в 1934 году 339 китов, в 1935 году 487 китов, в 1938 году более 500 китов. Главная задача китобойного промысла — добывание ворвани, идущей для кожевенного, свечного и мыловаренного производств. Ворвань теперь вытапливают у китов не только из жира, но и из костей и туши. Мясо кита более питательно и легче переваривается, чем коровье. Консервы готовятся из лучшего, филейного мяса. Ценна для разных изделий также и тонкая китовая кожа, отличающаяся мягкостью и эластичностью.

В Баренцовом море китобойного промысла нет, так как крупные киты там почти не встречаются.

Они давно уже хищнически истреблены иностранными китобоями.

Десятый отряд

Хоботные

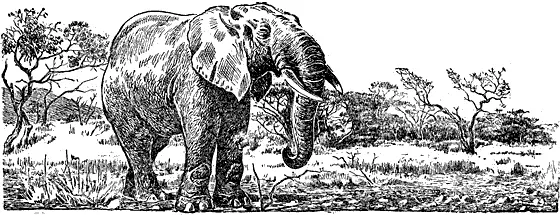

Слоны, как и львы, известны нам с детства по басням, рассказам и картинкам. Многие из нас видели живых слонов в зоологических садах, зверинцах или цирках. Когда произносят слово «слон», перед нашими глазами тотчас встает огромное животное с большой головой и толстыми ногами. Впереди торчат бивни, а между ними свешивается свернутый или вытянутый хобот. Потом, немного напрягая память, мы дополняем этот портрет большими ушами, которые свешиваются позади маленьких глаз, и видим небольшой тонкий хвост, мало заметный на огромной туше великана.

Самый замечательный орган этого зверя — хобот, который представляет собой удлиненный нос и верхнюю губу слона и служит ему вместо руки. Хобот имеет огромное количество (до сорока тысяч) мускульных пучков, то в виде поперечных колец, то продольных лент; благодаря этому он может вытягиваться и сжиматься и производить самые различные движения. На конце хобота есть придаток вроде соска или пальца, которым слон может брать самые маленькие вещи, например поднимать с земли монеты. Этот же палец служит прекрасным органом осязания — им слон может так же ощупывать все, как мы пальцами. Пьет слон тоже при помощи хобота. Он всасывает им сразу до десяти литров воды и потом струей выливает ее себе в рот. Если ранен хобот, то слон может пить только тогда, когда весь войдет в воду и погрузит в нее рот. Есть без хобота он тоже не может, так как ртом ему неудобно доставать и брать пищу — хобот заменяет ему верхнюю губу. Без помощи хобота слон обходится только в детском возрасте, когда сосет мать. Происходит это так: мать стоит на ногах, а слоненок сильно заворачивает хобот назад и берет сосок ртом. При этом основание хобота играет роль верхней губы.

Бивни слона не что иное, как два видоизмененных и сильно разросшихся верхних резца. Они растут в течение всей жизни слона. Бивнями слон защищается от врагов, ими же сдирает кору с деревьев и роет землю, добывая корни растений. Кроме бивней, у слона есть четыре огромных коренных зуба — по два в каждой челюсти. Зубы эти состоят из множества стоящих ребром пластинок эмали, соединенных в одно целое зубным веществом. Эти огромные зубы постепенно изнашиваются и через каждые десять-пятнадцать лет заменяются новыми. Новый зуб вырастает позади старого и постепенно вытесняет его, подвигаясь вперед, но не вступает в работу, прежде чем не выпадет остаток изношенного. В течение жизни животного такие смены зубов происходят шесть раз. Ноги слона похожи на столбы; кажется, что они не могут сгибаться, но это неверно: слоны легко ложатся и встают, сгибая колени. Пальцы слона имеют небольшие, похожие на ноготь, копыта. У азиатского слона на передних ногах по пяти пальцев, а на задних — по четыре; у африканского на передних ногах по четыре, а на задних — по три пальца. Ноги слона настолько сильны, что это громадное животное ходит быстро, легко и, в случае нужды, совсем бесшумно. У слонов прекрасно развиты обоняние, слух и осязание. Органом осязания, как уже указывалось выше, служит пальцеобразный придаток на хоботе. По умственным способностям слон среди млекопитающих занимает одно из первых мест — вероятно, следует непосредственно за человекообразными обезьянами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: