Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 166. Современные строматолиты в осолоненной лагуне (залив Шарк, Западная Австралия)

Таким образом, можно предполагать, что уже в середине архея жизнь на Земле была представлена разнообразными типами прокариот, начинающими влиять на ее геологическую историю. В восстановительной среде кислород, выделяемый цианобактериями, сначала расходовался на окисление разнообразных соединений и не накапливался в свободном виде в атмосфере. При этом аммиак NH 3окислялся до молекулярного азота N 2, метан и окись углерода – до СO 2, сера и сероводород – до SO 2и SO 3. Состав атмосферы постепенно изменялся.

Развитие жизни шло на фоне геологического развития планеты. В архее за счет химического и физического выветривания и эрозии суши началось формирование первых осадочных пород в океане, происходила их гранитизация и сформировались ядра будущих континентальных платформ. По некоторым предположениям, в начале протерозоя они составляли единый континент, названный Мегагеей, и были окружены единым океаном.

Тектоническая активность Земли, как показывает возраст изверженных пород, непостоянна во времени. Короткие эпохи повышенной активности чередуются с более длительными периодами покоя. Такой цикл занимает до 150–500 млн лет. За историю планеты геологи насчитывают 19 тектоно-магматических эпох, четыре из которых приходятся на фанерозой и 15 – на криптозой. В результате шло возрастание неоднородности земной коры. Повышенный вулканизм, горообразовательные процессы или, наоборот, оседание платформ меняли площади мелководий и условия развития жизни. На Земле то ослабевала, то усиливалась климатическая зональность. Следы древних оледенений известны еще с архейской эры.

Считают, что ранняя жизнь имела сначала локальное распространение и могла существовать лишь на небольших глубинах в океане, примерно от 10 до 50 м. Верхние слои, до 10 м, пронизывались губительными ультрафиолетовыми лучами, а ниже 50 м не хватало света для фотосинтеза. Соли древнего океана отличались повышенным содержанием магния по сравнению с кальцием в соответствии с составом пород первичной земной коры. В связи с этим одни из главных осадочных пород архея – магнийсодержащие доломиты. В океане не возникали сульфатные осадки, так как не было анионов окисленной серы. В древних породах много легко окисляющихся, но не окисленных полностью веществ – графита, лазурита, пирита. В архее в результате деятельности анаэробных железобактерий сформировались значительные толщи магнетита, гематита – руд, содержащих недоокисленное двухвалентное железо. Вместе с тем установлено, что кислород, имеющийся в составе этих пород, фотосинтетического происхождения.

Постепенно увеличивающиеся масштабы фотосинтетической активности цианобактерий привели к появлению и накоплению свободного кислорода в окружающей среде. Переход восстановительной атмосферы в окислительную наметился в начале протерозоя, о чем свидетельствуют изменения химического состава земных пород. Железо стало осаждаться в полностью окисленной, трехвалентной форме. Так возникли, например, железистые кварциты-джеспилиты Криворожского бассейна, Курской магнитной аномалии, озеро Верхнее в США и др. Продуктами выветривания на суше становятся красноцветы, содержащие бурое окисное железо. Исчезают пириты, вместо них в океане начинают появляться сульфаты, и морская вода из хлоридной становится хлоридно-карбонатно-сульфатной.

В истории атмосферного кислорода имеют значение несколько его пороговых величин. На Земле, лишенной фотосинтеза, кислород образуется в атмосфере за счет фотодиссоциации молекул воды. Его содержание, по расчетам Г. Юри, не может превышать 0,001 от современного (точка Юри) и автоматически держится на этом уровне. При таком содержании кислорода может существовать только анаэробная жизнь. Появление молекулярного кислорода за счет фотосинтеза сделало возможным для живых клеток процесс дыхания, который представляет намного более эффективный путь высвобождения энергии, чем анаэробное брожение. С этих позиций важна величина 0,01 содержания кислорода от современного уровня – так называемая точка Пастера. Существует целый ряд микроорганизмов, способных переключать свой энергетический обмен с дыхания на брожение и обратно при колебаниях кислорода ниже или выше точки Пастера. Есть предположения, что в раннем и среднем протерозое подобное переключение долгое время служило регулятором содержания О 2, так как при повышении его концентрации кислород начинал интенсивно расходоваться на дыхание. Вместе с тем жизнь получила возможность распространиться почти до поверхности водоемов, так как ультрафиолетовые лучи за счет слабого озонового экрана могли теперь проникать на глубины не более метра.

Третье пороговое содержание О 2 (точка Беркнера-Маршалла) соответствует 10 % от современного. Оно определяет такую сформированность озонового экрана, при которой потоки жестких ультрафиолетовых солнечных лучей уже не достигают земной поверхности и не препятствуют развитию жизни.

По расчетам 60-х годов, точка Пастера была перейдена менее 1 млрд лет назад, а точка Беркнера-Маршалла – к концу силура, что обеспечило возможность выхода жизни на сушу. Современные исследования заставляют предполагать более раннее развитие событий. По некоторым данным, переход точки Пастера мог произойти уже 2,5 млрд лет назад, а 10-процентное содержание кислорода было достигнуто уже в период 1,8–2,0 млрд лет от современности.

Таким образом, на протяжении более двух миллиардов лет биосфера формировалась исключительно деятельностью прокариотов. Они полностью изменили геохимическую обстановку на Земле: сформировали кислородную атмосферу, очистили ее от токсических вулканических газов, связали и перевели в карбонатные породы огромное количество СO 2, изменили солевой состав океана и сформировали громадные месторождения железных руд, фосфоритов и других ископаемых.

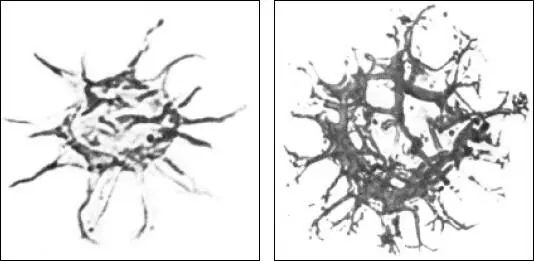

Формирование окислительной атмосферы повлекло за собой бурное развитие эукариотической жизни, энергетика которой основана на процессе дыхания (рис. 167). Очевидно, что эукариотная жизнь тесно связана с аэробной средой, подготовленной для нее прокариотами. Первые аэробные организмы могли возникнуть довольно рано в составе цианобактериальных сообществ, которые, по выражению палеонтологов, были своего рода «кислородными оазисами» в анаэробной среде.

Рис. 167. Акритархи из нижнекембрийских отложений (по А. Ю. Розанову, 1986)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: