Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

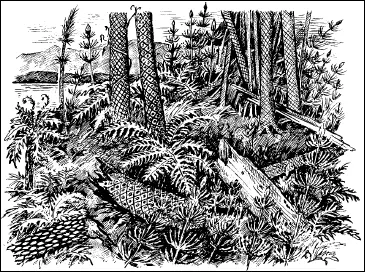

Рис. 171. Споровые леса карбона (из А. Г. Вологдина, 1963)

Только из месторождений Донбасса известно более 400 ископаемых видов. Высокая продукция растений стимулировалась и достаточно большим содержанием СО 2в атмосфере, которое было примерно в 10 раз выше современного. В каменных углях карбона содержится большое количество углерода, изъятого из воздушных запасов СО 2в тот период.

Уже в карбоне возникли растения и животные, способные завоевывать и маловодные пространства суши: первые голосеменные – кордаиты и первые пресмыкающиеся. Воздушную среду освоили первые летающие насекомые. В морях процветали хрящевые и костистые рыбы, головоногие моллюски, кораллы, остракоды и брахиоподы. Конец палеозоя, пермский период, характеризовался резким изменением климатических условий. Интенсивные вулканизм и горообразовательные процессы (завершение Герцинской тектонической эпохи) привели к регрессии моря и высокому стоянию континентов: южного суперконтинента Гондваны и северного – Лавразии. Резко усилилась географическая зональность. В Гондване обнаружены следы обширного оледенения. В Лавразии, в зоне засушливого климата возникают большие площади осадков испарения – гипсов, каменной и калийной соли (месторождения Соликамска), ангидритов, доломитов. В тропических районах, однако, продолжается накопление каменных углей (Кузбасс, Печора, Китай). Споровая растительность приходит в резкий упадок. Масса кислорода в атмосфере сокращается до значений, характерных для начала палеозоя.

На границе палеозойской и мезозойской эр, в конце перми и начале триаса произошло, на фоне смены флор, глубокое обновление морской и наземной фаун. Среди растений господствуют голосеменные – цикадовые, гинкговые и хвойные. Вымирают многие группы земноводных и ранних пресмыкающихся, в морях исчезают трилобиты.

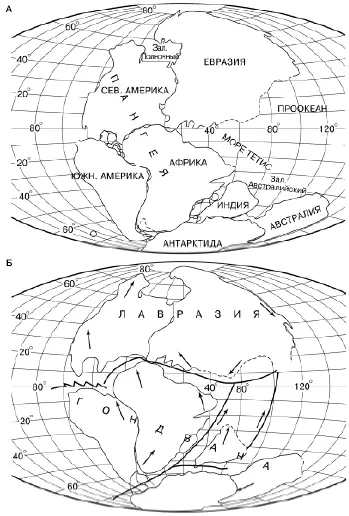

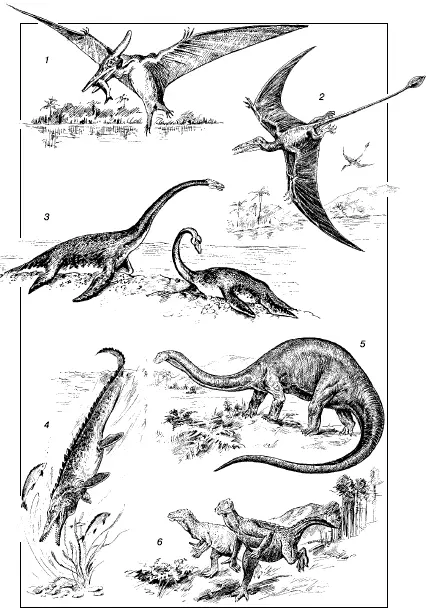

В мезозое начался распад Гондваны на отдельные континенты и расхождение их друг от друга (рис. 172). Середина мезозоя (юра) характеризуется снова расширением мелководий, ровным теплым климатом и ослаблением географической зональности. Юрские леса были по составу значительно разнообразнее карбоновых, менее влаголюбивы и произрастали не только в болотах и по краям водоемов, но и внутри континентов. По долинам и поймам рек они также оставляли залежи каменных углей. Среди позвоночных на суше господствуют рептилии, освоившие также воздушную и вторично водную среду. Возникают различные группы динозавров, птерозавры, ихтиозавры и многие другие формы (рис. 173).

Рис. 172. Положение материков в конце палеозоя и в начале юрского периода (по R. S. Dietz, J. S. Нolden, 1970): стрелки – направление движения; жирными линиями – разломы дна океана

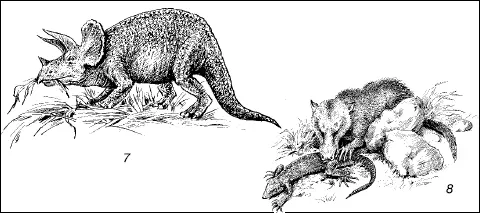

Рис. 173. Рептилии и млекопитающие мезозоя:

1 – птеранодон; 2 – рамфоринх; 3 – плезиозавр; 4 – мезозавр; 5 – бронтозавр; 6 – игуанодоны; 7 – трицератопс; 8 – мелкое плотоядное млекопитающее

В мезозое резко сокращается отложение карбонатных пород, одной из причин его считают дальнейшее уменьшение СО 2в атмосфере и океане в связи с расходом на фотосинтез. Меняется и сам характер карбонатных отложений – они представлены в основном биогенным мелом и мергелями с повышенным содержанием Са. В начале мезозоя возникает новая группа одноклеточных водорослей – диатомовые с кремниевыми панцирями и за их счет начинают формироваться тонкие кремниевые илы и новые породы – диатомиты. Их толщи достигают в Мировом океане местами 1600 м при скорости накопления 7-30 см за 1000 лет. Интенсивность фотосинтеза и масштабы захоронения органики очень велики, расходы кислорода на окисление горных пород в межтектонический период незначительны, поэтому к середине мезозоя происходит резкое увеличение массы кислорода в воздухе. По расчетам М. И. Будыко, она превышает современную.

Развитие растительности привело к появлению новой прогрессивной группы – покрытосеменных. Это произошло в меловой период, к концу которого они, быстро распространяясь по всем материкам, значительно потеснили флору голосеменных. Параллельно с цветковыми растениями бурно эволюционируют различные группы насекомых-опылителей и потребителей тканей покрытосеменных. Цветковые растения отличаются ускоренными темпами роста и развития, разнообразием синтезируемых соединений. Будучи независимыми от воды в процессах оплодотворения, они характеризуются тем не менее более высоким потреблением влаги на процессы транспирации, более интенсивным вовлечением в круговорот элементов зольного питания и особенно азота. С появлением растительности покрытосеменных круговорот воды на планете на 80–90 % стал определяться их активностью. Под их влиянием начали формироваться близкие к современным почвы с поверхностным аэробным разложением растительных остатков. Значительно замедлились процессы угленакопления.

В течение всего мелового периода господствовали пресмыкающиеся, многие из которых достигали гигантских размеров. Существовали также зубатые птицы, возникли плацентарные млекопитающие, ведущие свое происхождение еще от примитивных триасовых предков. К концу периода распространились птицы, близкие к современным. В морях процветали костистые рыбы, аммониты и белемниты, фораминиферы.

Конец мелового периода характеризовался началом новой тектонической эпохи и глобальным похолоданием. Смена флор повлекла за собой и смену фаун, усилившуюся в результате влияния глобальных тектонических и климатических процессов. На границе мезозойской и кайнозойской эр произошло одно из наиболее грандиозных вымираний. С лица Земли исчезли динозавры и большинство других рептилий. В морях вымерли аммониты и белемниты, рудисты, ряд планктонных одноклеточных и многие другие группы. Началась интенсивная адаптивная радиация наиболее прогрессивных групп позвоночных – млекопитающих и птиц. В наземных экосистемах большую роль стали играть насекомые.

Наступившая кайнозойская эра характеризовалась возрастанием аэробных условий в биосфере не за счет увеличения массы кислорода, а за счет изменения почвенных режимов. Увеличилась полнота биологических круговоротов. Влажные леса палеогена еще оставили значительные накопления каменных и бурых углей. Одновременно с этим расцвет активной растительности покрытосеменных понизил содержание СО 2в атмосфере до современного уровня, в результате чего снизилась и общая эффективность фотосинтеза. В неогене нарастающий аэробиозис почв и водоемов прекратил процессы образования угля и нефти. В современную эпоху происходит только торфообразование в болотистых почвах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: