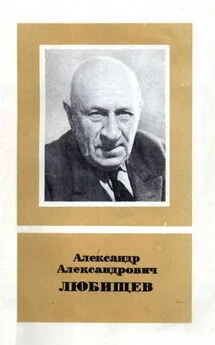

Александр Любищев - Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов)

- Название:Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Любищев - Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов) краткое содержание

Настоящая статья касается лишь связи систематики и эволюции и вытекающих из этой связи логических и методических выводов. Она является продолжением и развитием некоторых прежних работ автора (Любищев, 1923; Lubischew, 1963).

Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Учение об общих принципах и формах системы может быть названо общей таксономией, и этим проблемам посвящен, например, сборник "Классификация в науках" (La classification dans les sciences, 1963), выпущенный Бельгийским обществом логики и философии наук. Десять статей разных авторов посвящены проблемам классификации в химии, минералогии, астрономии, биологии, стратиграфии, антропологии, лингвистике, формальной проблеме эмпирических классификаций и философии системы. Сборник представляет большой интерес, хотя, как обычно, все статьи почти не зависят друг от друга. Самая большая статья Апостела, посвященная формальной проблеме классификации, дает представление о той работе, которую в настоящее время ведут математики и о которой биологи даже, как правило, не догадываются. В основном используется символическая или математическая логика (сюда же относится небольшая книжка Грегга (Gregg, 1954), теория множеств и групп, факторный анализ). Апостел подчеркивает, что широко распространены два отношения к проблеме классификации: 1) или авторы заняты эмпирическими и чисто практическими исследованиями и используют инструменты, непригодные для формализации и не нуждающиеся в ней; 2) или, напротив, разрабатываются формально системы, интересные сами по себе, но принадлежащие математике и почти бесполезные для эмпирических исследований.

Хотя Апостел, по его словам, старается заполнить эту пропасть, но упрек за отсутствие связи с эмпирическими науками может быть брошен и ему. Он, как и Грегг, все время исходит из понятия иерархической системы и игнорирует ту форму системы, которая выявилась в периодической системе химических элементов, не касается также систем в кристаллографии и астрономии. Совершенно недостаточно внимания уделяется проблеме трансгрессий в систематике организмов. Но, несмотря на эти недостатки, надо признать важность начатой работы, так как здесь делается попытка формальной классификации и даются определения адаптированной классификации в смысле соблюдения наименьшего расстояния между элементами одного класса и естественной системы, как наиболее адаптированной по отношению ко всем возможным критериям сходства. Апостел отводит место и применению математической статистики к таксономии, именно работам Р. Фишера и его последователей по использованию дискриминантных функций. Этот метод дает возможность уничтожить трансгрессию для таксонов, не обнаруживающих ни одного нетрансгрессивного признака; вместо страдающих большими недостатками дихотомических определительных таблиц позволяет строить диаграммы, где каждый таксон определяется эллипсом рассеяния; дает возможность подойти к количественной оценке расстояний между таксонами, а это уже шаг к построению естественной системы (фенетической в противоположность филетической), независимой от филогенетических соображений. Подробнее это развито в статьях автора (Любищев, 1959, 1963; Lubischew, 1962).

Есть другое направление в применении математической статистики в систематике — так называемая нумерическая таксономия, основанная на применении факторного (не факториального) анализа. Уже имеется довольно обширная литература (Sneath, Sokal, 1962). Это направление также предлагает метод объективной оценки расстояния между таксонами. Я не могу дать критического анализа этого направления, отмечу только курьезный факт почти полного отсутствия контакта между представителями обоих направлений. Общее для обоих: чисто позитивистское игнорирование каузальных и исторических оснований системы и широкое использование современных приемов математической статистики. Оба направления не пытаются на данном этапе заменить иерархическую форму системы какой-либо иной, но при использовании дискриминантного анализа иерархия понимается не в смысле последовательной дихотомии при наличии ясных отличий при каждой бифуркации, а в смысле понимания каждого таксона как совокупности (конгрегации) подчиненных таксонов, группирующихся вокруг некоторого центра. Факты в пользу такого понимания приводятся уже в классическом труде Ч. Дарвина "Происхождение видов", но в отчетливой форме оно выражено впервые, насколько мне известно, Е.С. Смирновым (Смирнов, 1923: Smirnov, 1925).

Применение математической статистики в систематике — только начало большого пути. На очереди следующие проблемы: одновременная дискриминация многих таксонов; возможность применения не только для иерархической систематики. Пока речь идет главным образом об усовершенствовании практической систематики, а не о создании рациональной системы. Построение разного рода диаграмм (номограмм в широком смысле слова) для практических целей следует называть номографическим направлением в систематике, подлинная же форма теории системы может быть названа номотетическим направлением. Здесь полезно использовать достижения точных наук.

Прекрасная статья Денейера в том же сборнике (La classification dans les sciences, 1963), касающаяся минералогии и кристаллографии, дает такую классификацию классификаций:

1. эмпирическая — классификация без теоретической основы и утилитарной направленности;

2. прагматическая — имеющая определенные утилитарные цели (горное дело, сельское хозяйство, медицина);

3. рациональная в широком смысле слова (я предпочел бы термин "теоретическая"), которая распадается на четыре вида — экологическая, геометрическая (шире — морфологическая), химическая и генетическая.

Денейер превосходно излагает историю борьбы этих направлений. причем каждое из них было представлено выдающимися учеными. Почти одновременно в конце XVIII в. возникли первые два направления. Бюффон, пораженный разнообразием форм минералов и зависимостью форм кристаллов от условий кристаллизации, полагал, что форма кристаллов наиболее изменчива и потому в наименьшей степени может служить для различения минералов. В противовес этому Роме и де Лилль и в особенности знаменитый Гаюи положили начало геометрической кристаллографии, которая в конце XIX в. получила законченное выражение в работах Е.С. Федорова и Шенфлисса — один из триумфов точного математического естествознания. Но в противовес геометрическому направлению на пороге XVIII и XIX вв. возникло химическое, представленное Берцелиусом, который в 1819 г. прямо заявил о монополии химического направления в минералогии: минералогия — часть химии, единственно научной базой минералогии является химия. Гаюи не замедлил с ответом на этот вызов.

Сейчас оба направления мирно сосуществуют: конечно, химия — основа минералогии, но ведь геометрия — самостоятельная наука и лишь на основе геометрических методов, исходя из постулатов атомной теории, Федоров и мог построить полную систему возможных форм кристаллов. Что касается генетической классификации, отцом которой Денейер называет великого русского геохимика А. Е. Ферсмана, то это направление не стоит, конечно, ни в каком противоречии с химическим и геометрическим направлением: оно касается распределения минералов в зависимости от истории их возникновения в очагах минералообразования и имеет огромное утилитарное значение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: