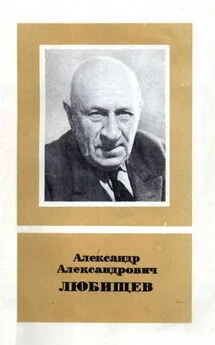

Александр Любищев - Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов)

- Название:Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Любищев - Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов) краткое содержание

Настоящая статья касается лишь связи систематики и эволюции и вытекающих из этой связи логических и методических выводов. Она является продолжением и развитием некоторых прежних работ автора (Любищев, 1923; Lubischew, 1963).

Систематика и эволюция (Критика исторического понимания системы организмов) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Означает ли это, что экологическое направление, связанное с именем Бюффона, окончательно устарело в минералогии и полностью вытеснено другими направлениями? Конечно, нет. Великолепная классификация Федорова показывает лишь те формы симметрии, в которых могут воплощаться кристаллы, и действительно, из этих рамок кристаллы никогда не выходят. Но в пределах кристаллографической системы имеется варьирование, зависящее от внешних условий. Возьмем, например, снежинки. Они всегда подчинены гексагональной симметрии, но колоссальное разнообразие форм снежинок связывают с различиями температуры и влажности во время их кристаллизации. Мне неизвестно, существует ли математическая теория связи форм снежинок с условиями их образования, но в общем виде задача построения математической теории форм кристаллов в связи с условиями образования, вероятно, настолько сложна, что для ее решения потребуется добрый десяток ученых масштаба Гаюи и Федорова.

А мыслим ли в кристаллографии исторический подход (в минералогии он указан А.Е. Ферсманом). Думаю, что да. Для этого достаточно внимательно рассмотреть узоры, которые мороз рисует на наших окнах. В них совсем незаметно гексагональной симметрии, хотя они тоже из льда: они скорее похожи на какие-то ветвящиеся растения. Решающую роль играют местные причины, обусловившие начало кристаллизации в определенной точке, от которой и растет ледяное растение, разветвляясь в силу каких-то местных причин. В минералогии сейчас две естественные системы — геометрическая и химическая. Обе не имеют ни исторического, ни иерархического характера, но при изложении, естественно, приходится пользоваться языком иерархической систематики.

Аналогичные споры ведутся в биологии. Конечно, в морфологии и систематике организмов экологический и исторический компоненты играют несравненно большую роль, чем в минералогии, и потому понятно, что точка зрения, повторяющая взгляды Бюффона, долгое время претендовала на монополию. Старые додарвиновские морфологические представления были почти забыты, а химическое обоснование органических форм считалось невозможным ввиду чрезвычайной сложности строения организмов. В настоящее время изумительные успехи генетики и молекулярной биологии вызвали к жизни уверенность многих выдающихся ученых, что все многообразие форм органического мира есть отображение многообразия ДНК (аналогия с точкой зрения Берцелиуса). Но морфологи (настоящие, в смысле Гете, но с прибавкой математизации, которой чуждался Гете) тоже не дремлют (подробнее см.: Любищев, 1962). Надеюсь, что в биологии будет достигнуто мирное сосуществование разных направлений, как и в минералогии, и что математически-морфологическое направление окажется ведущим.

Любопытная статья Кутрез (La classification dans les sciences, 1963) касается классификации звезд: эта проблема играла огромную роль в истории астрономии. Рациональная классификация исходит из состава звезд, и так как господствуют три компонента, то классификация, выработанная лишь в середине XX в., основана на трех параметрах. Эта классификация изображена автором на рисунке в виде пространственной диаграммы, где на поверхности нанесена сеть квазиортогональных кривых. Система не иерархическая, ее удобно назвать параметрической. Связь с историческим развитием звезд есть, но отнюдь не в форме генеалогического дерева.

Статья Леруа (в том же сборнике) о классификации в лингвистике имеет особый интерес потому, что Ч. Дарвин использовал лингвистические аналогии для пояснения генеалогического понимания системы организмов. Ч. Дарвин писал в то время, когда считалось, что все индоевропейские языки происходят путем последовательного разветвления единого праязыка. Хотя за пределами индоевропейских языков существует очень много других, но как-то подразумевалось, что поскольку человек имеет монофилетическое происхождение, то решительно все языки выводятся от какого-то первичного. Эту точку зрения поддерживал Антуан Мейе. Леруа указывает, что генеалогическая классификация приложима в лучшем случае к небольшой группе языков и что наряду с генеалогическим существует типологический подход, которому одно время был придан эволюционный характер. Кратко упоминаются и новые течения, связанные с именами Н.С. Трубецкого и Сапиро.

Таким образом, в лингвистике уже нет той исторической монополии системы языков, которая, видимо, существовала во времена Дарвина. Статья Тиммермана в сборнике касается только проблемы вида в химии и совершенно не касается характера системы. Однако именно периодическая система элементов имеет особенно важное значение для теории формы системы. Периодическая система — тоже параметрическая, с двумя параметрами, отчего ее изображают обычно в виде таблицы двух измерений, хотя правильнее изображать в виде винтовой линии на поверхности цилиндра.

До Д.И. Менделеева существовала иерархическая система элементов и многие таксоны этой системы были вполне естественны: щелочные, щелочно-земельные, платиновые металлы, галоиды, благородные газы и прочие. Есть группы плохо отграниченные (редкие земли), подобно тому как и в биологии имеются труднолокализуемые в системе группы. Сам Д.И. Менделеев, как известно, был убежден в постоянстве элементов, но сейчас его система объясняется современной теорией строения атомов, имеется и "филогения", но она не выводится из периодической системы. Существуют различные формы химических "мутаций": альфа-распад, бета-распад, деление ядра, синтез ядер. Открытие изотопов крайне усложнило периодическую систему (см., например, таблицу к статье "Изотопы" — БСЭ. 2-е изд., т. 51), связь элементов отнюдь не однозначна. Можно говорить о реальной конвергенции, параллелизме и т. д. Н.А. Морозов в интересной книге (1907), написанной в Шлиссельбургской крепости, находит аналогии и за пределами системы элементов; следует отметить, что он еще в 80-х годах предвидел группу благородных газов, изотопы и состав атомов из более элементарных частиц.

В отношении системы химических элементов можно сделать вывод:

1. естественная система носит параметрический, а не иерархический характер;

2. система и генеалогия-совершенно различные вещи;

3. эволюция в основном автогенетична, возможен эктогенез, но формообразование ограничено заранее (одна из форм номогенеза);

4. эволюция имеет много разных форм.

Напоследок коснемся математики, где как будто встречаем чисто иерархические классификации. Известна, например, классификация Эйлера алгебраических кривых, где различаются кривые первого, второго и т. д. порядков. Но в ней кривые первого порядка входят как частичный случай кривых второго порядка (при исчезновении одного параметра) и т. д. Нарушается, таким образом, одно из основных требований иерархической систематики: каждый элемент системы занимает только одно место в системе. Это имеет место и в других случаях. Кардиоида фигурирует и в системе конхоид круга, и в системе эпициклоид круга. И в математике (а, возможно, это общее правило) чисто иерархический подход является просто методом изложения и педагогическим приемом, причем при удачном подходе некоторые отделы иерархии могут оказаться вполне естественными. Иерархический подход заключает в себе много субъективного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: