Сергей Мейен - Следы трав индейских

- Название:Следы трав индейских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Следы трав индейских краткое содержание

Книга доктора геолого-минералогических наук С. В. Мейена содержит научно-популярное изложение некоторых основных проблем современной палеоботаники — науки об эволюции растительного мира Земли, восстанавливающей облик нашей планеты в прошлые эпохи. Положение древних материков и их перемещение, климатические условия, эпохи оледенения, заселение суши растениями, эволюция живых организмов — обо всем этом рассказывается в книге, написанной по результатам новейших исследований и рассчитанной на широкие круги читателей.

Следы трав индейских - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

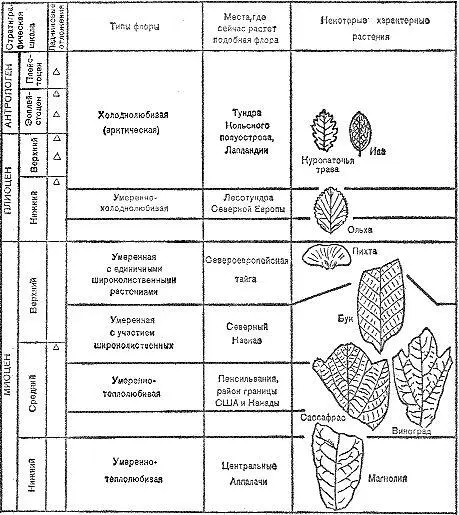

Интересными оказались и биогеографические связи территории Исландии. М. А. Ахметьев заметил, что наиболее древние комплексы растений близки к одновозрастным комплексам Гренландии и Северной Америки. Чем выше по геологическому разрезу, тем все большую роль играют европейские растения. Современная флора Исландии уже по существу европейская. Это наблюдение, может быть, указывает, что расширение Атлантики в обе стороны не было сбалансированным.

Палеоботанические данные уже не раз использовались для реконструкции истории Атлантического океана. О гондванских флорах мы уже говорили. В. А. Вахрамеев сравнивал флоры, жившие по берегам Атлантики в мезозое, и пришел к выводу, что возрастание различий европейских и американских флор в меловом периоде можно связать с образованием здесь океана, Д. Хабиб изучал палинологические комплексы в меловых отложениях севернее Багамских островов и обнаружил в морских осадках такое огромное количество спор и пыльцы (более 40 тыс. зерен на грамм осадка) и такое их разнообразие, которое возможно только в том случае, если берег находился совсем рядом. Эти данные прекрасно согласуются с мобилистским прочтением истории Атлантики, но при большом воображении их можно истолковать и с фиксистских позиций. Истолковать же историю Исландии, не обращаясь к гипотезе раздвигания блоков земной коры в обе стороны от срединного хребта, по-видимому, невозможно.

Рис. 18. Последовательность флор, населявших Исландию с начала миоцена (по М. А. Ахметьеву)

Читатель, может быть, упрекнет меня за непрерывные нападки на фиксистов, за град упреков в их адрес. Человек, знакомый с дискуссией о движении материков, может быть, добавит, и будет прав, что и мобилисты не лучше обращаются с неприятными для них фактами. В свое оправдание скажу только, что я в данном случае выступал как палеоботаник и попрекал фиксистов в невнимании именно к палеоботаническому материалу.

Глава VII

КОРНИ МЕЗОФИТА

В книге П. Эрлиха и Р. Холма «Процесс эволюции» есть выражение, которое мне сразу очень понравилось, и я его потом не раз использовал. Они разбирают известный «биогенетический закон» Э. Геккеля, гласящий, что онтогенез повторяет филогенез, т. е. каждый организм в индивидуальном развитии проходит стадии эволюции предков. Эрлих и Холм пишут, что на недостатки этой идеи, заставляющей каждый организм снова взбираться на свое филогенетическое древо, указывают почти все современные исследователи, а она все же «занимает видное место в биологической мифологии». Перед нами действительно биологический миф, это не просто ошибка, а скорее заблуждение от недостатка компетентности, прочно удерживающееся в поколениях. Мифический «биогенетический закон» лишь один пример, число которых можно легко умножить. Приходится признаться, что в науке мифы играют немалую роль.

Я не берусь объяснять причину их возникновения и поразительной устойчивости. Возможно, причина отнюдь не в инертности и не в неумении критически относиться к прочитанному и услышанному, а просто в самой сложности науки. Ученый не в состоянии переосмыслить и проверить каждое наблюдение и каждое обобщение. Что-то приходится брать на веру, полагаясь на компетентность коллег. Броские, но упрощенные обобщения особенно быстро распространяются и легко запоминаются, Когда потом оказывается, что на самом деле все сложнее, то такое усложненное представление уже труднее распространяется за пределы круга компетентных специалистов. Заблуждение, старая точка зрения не вытесняется новым, усложненным взглядом. Примерно так произошло и с «биогенетическим законом». Современные представления о соотношении онтогенеза и филогенеза уже не уложить в простенькую формулу. Естественно, что они не смогли вытеснить «биогенетический закон», к тому же якобы подтверждаемый таким замечательным и всем известным фактом, как зачатки жаберных щелей у человеческого зародыша.

О некоторых мифах уже шла речь выше (например, о климатах карбона и перми, описываемых в школьном учебнике биологии). О других пойдет речь в этой и следующей главе. Читатель помнит, что в становлении геологии и биологии немалую роль сыграло то, что основной материал для наблюдения сначала был европейским. Все европейское долго казалось, а отчасти кажется и до сих пор типичным, закономерным, а все за пределами Европы — или дополнением к правилу, или исключением из него.

Еще в прошлом веке были выделены палеозойская, мезозойская и кайнозойская эры, причем решающую роль в их выделении сыграла палеозоология. Палеозой — время трилобитов, панцирных рыб, древнейших четвероногих. Мезозой — время динозавров, ихтиозавров, аммонитов и белемнитов. Кайнозой — время млекопитающих. Со времен Дарвина и Лайеля в книгах изображают международную стратиграфическую шкалу, где слева приводят периоды, эпохи и века, а справа перечисляют именно эти основные группы организмов. Что касается растений, то о палеозое принято говорить как о времени споровых растений — папоротников, древовидных каламитов и плауновидных, о мезозое — как об эре голосеменных, кайнозой считают эрой покрытосеменных.

Впрочем, еще в прошлом веке возникла неувязка в сопоставлении эр животной и растительной жизни. Европейская пермь делится на две части. В ранней перми растительный мир еще сохранял многие черты предшествующего каменноугольного периода. В поздней перми главную роль играли хвойные, внешне сходные с триасовыми, т. е. мезозойскими. Споровых растений в поздней перми Европы очень мало, и среди них нет ни каламитов, ни древовидных плауновидных. Поздняя пермь по растениям казалась гораздо ближе к мезозою, чем к ранней перми. Не менее ярко несоответствие на рубеже мезозоя и кайнозоя. Если флора раннего мела еще типично мезозойская, то в позднем мелу Европы господствовали покрытосеменные, так что облик захоронений растительных остатков типично кайнозойский.

Так появилось убеждение, что деление истории Земли по эволюции животных и растений различно и что крупнейшие этапы эволюции растений на полпериода опережают этапы в эволюции животных. Отсюда следовали важные выводы. Во-первых, надо вводить самостоятельные эры для растений. Их назвали палеофитом, мезофитом и кайнофитом. Во-вторых, поскольку этапы эволюции растений меняются раньше, чем у животных, в смене первых можно было видеть причину, а в смене вторых — следствие. В цепях питания первыми меняются растения, затем меняются травоядные, а за ними и плотоядные животные. На перераспределение цепей питания и уходит полпериода. Известный палинолог Р. Потонье даже провозгласил соответствующий закон «эволюционного несогласия».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: