Сергей Мейен - Следы трав индейских

- Название:Следы трав индейских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Следы трав индейских краткое содержание

Книга доктора геолого-минералогических наук С. В. Мейена содержит научно-популярное изложение некоторых основных проблем современной палеоботаники — науки об эволюции растительного мира Земли, восстанавливающей облик нашей планеты в прошлые эпохи. Положение древних материков и их перемещение, климатические условия, эпохи оледенения, заселение суши растениями, эволюция живых организмов — обо всем этом рассказывается в книге, написанной по результатам новейших исследований и рассчитанной на широкие круги читателей.

Следы трав индейских - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Коллекции собрались огромные — многие тысячи отпечатков из десятков местонахождений. Только усевшись за эти коллекции, я понял, какая трудная работа предстоит. Изучение материала затянулось и продлится еще не один год. Как ни приятно иметь дело с материалом хорошей сохранности, но корпеть над ним надо куда дольше, чем над отпечатком, на котором ничего не видно, кроме оттисков жилок. С иным образцом приходится заниматься неделями. Поэтому сейчас рано делать определенные выводы. Зато можно более осмысленно сформулировать некоторые проблемы, в том числе и проблему происхождения мезозойской флоры.

То, что изучение западноангарской флоры поможет разобраться в происхождении мезозойской флоры, стало понятно довольно быстро. Из Вязовского оврага, откуда были образцы В. А. Селиверстова, в первую же поездку в 1965 г. я привез много образцов. Помимо все тех же листьев с неясным жилкованием и хорошей угольной корочкой удалось найти и интересные органы размножения. Внешне они похожи на небольшой гриб: тонкая ножка, а на конце шляпка. Край шляпки фестончатый, а поверхность с радиально расходящимися от центра ребрами. Из угольной корочки, составляющей шляпку, получился неплохой препарат кутикулы. Под микроскопом можно было хорошо видеть устьица, такие же как и на селиверстовских листьях. В Вязовке нашлись и листья, угольная корочка которых была тонкой и на свет можно было видеть черные тяжи жилок. Они шли плотным пучком вдоль оси листа, а затем расходились к краям. На иных экземплярах можно было рассмотреть оттиски жилок, отпечатавшихся на породе. Там были какие-то дополнительные складки, их можно было принять за соединения между жилками.

Возникло предположение, что именно эти листья В. П. Амалицкий, а затем М. Д. Залесский приняли за глоссоптериевые. Я вспомнил, что в Палеонтологическом музее АН СССР им, Ю. А. Орлова, где хранятся найденные Амалицким скелеты, есть и привезенные им отпечатки растений. Предположение в общем подтвердилось. Отпечатки были действительно очень похожи, но на образцах Амалицкого не было угольной корочки, чтобы окончательно отождествить листья с Малой Северной Двины и Вязовского оврага. Во избежание недоразумений пришлось обозначать вязовские листья другим родовым названием. В качестве такового я выбрал Tatarina — по татарскому ярусу, в отложениях которого листья были найдены.

Палеоботаники часто вынуждены использовать разные родовые названия для листьев, у которых известно или нет строение кутикулы. Нередко листья, неотличимые по форме и жилкованию, принадлежат разным систематическим группам (например, цикадовым и беннеттитам), и установить это можно только по клеточному строению кожицы, отпечатавшемуся на кутикуле. Листья с неизвестным строением кожицы могут принадлежать любой из групп, но как-то надо их называть. Для таких листьев вводят особый род, который не относят ни к одной из групп. Поскольку отпечатки, собранные Амалицким и описанные Залесским сначала как Glossopteris, а затем как Pursongia, могли иметь разную кутикулу, в том числе и отличающуюся от той, что я видел у вязовских листьев, было рискованно называть последние Pursongia. Это название можно было оставить для всех отпечатков сходного облика и лишенных остатков кутикулы.

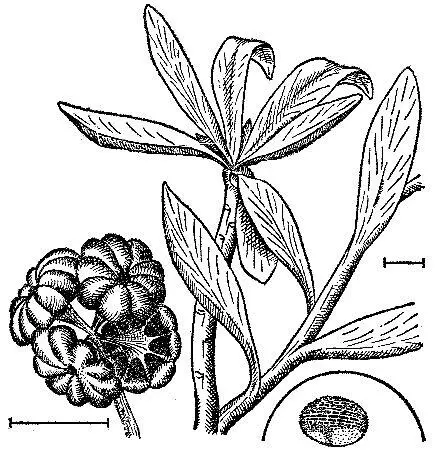

Я уже говорил, что по строению кутикулы татарины Вязовки оказались похожими на триасовые птеридрспермы. Более важным было то, что эти триасовые птеридоспермы — семейство пельтаспермовых — имели такие же, как в Вязовке, грибообразные органы размножения. Их еще в 30-х годах детально описал известный английский палеоботаник Т. М. Гаррис. Под шляпкой «гриба» прикреплялись семена, по опадении которых оставались рубцы. В этом месте кутикула прерывалась отверстиями. Уже потом я обнаружил оттиски округлых рубцов от опавших семян и у органов размножения татарин.

Большое количество этих растений в те же годы привезли из скважин Севера европейской части СССР геологи А. Г. Олферьев и В. Р. Лозовский. Местами порода была превращена в сланец из-за огромного скопления листьев татарин. Тут же встречались и «шляпки» (рис. 19). Количество татарин в отложениях татарского яруса (последнего яруса перми) было примерно таким же, как кордаитов в перми Сибири. Ясно, что это была главная группа растений в конце перми по всей Западной Ангариде. В те же годы И. А. Добрускина занималась триасовыми птеридоспермами и пришла к выводу, что пельтаспермовые гораздо более характерны для триасовых флор, чем можно было полагать раньше. Таким образом установилась первая достоверная прямая связь между пермской и триасовой флорами, подтвержденная и изучением микроструктуры листьев, и знанием женских органов размножения.

Одновременно стала ясна ошибка и Амалицкого, и Залесского, и последующих палеоботаников, связывавших пурсонгии (и, стало быть, татарины) с гондванскими глоссоптериевыми.

Рис. 19. Облиственный побег верхнепермской татарины (Tatarina) и связываемые с такими растениями женские органы размножения (Peltaspermum) слева и пыльца (Vittatina) в кружке; длина линейки 1 см

Связь пермской флоры Западной Ангариды потянулась не в палеозой Гондваны, а в мезозой северных материков, поскольку в триасе пельтаспермовые особенно характерны для Европы, Северной и Средней Азии, Китая. Их остатки находили и в Гондване, но тоже только в триасе. Так что можно полагать, что они проникли сюда с севера. Древнейшие достоверные остатки пельтаспермовых птеридоспермов сейчас известны в кунгурском ярусе (последнем ярусе нижней перми) Среднего Приуралья. Круг предшественников мезозойской флоры, обнаруженных во флоре Западной Ангариды, не ограничивается пельтаспермовыми. Другие растения были известны и И. Ф. Шмальгаузену, и М. Д. Залесскому, но они почему-то не разглядели в них предтеч мезозоя. Впрочем, Шмальгаузен вообще мало занимался этой флорой, да и коллекции у него были небольшими. Что же касается Залесского, то он, по-видимому, был целиком поглощен идеей о близком родстве ангарской и гондванской флор. Кроме того, расшифровка общности западноангарских и мезозойских растений была невозможна без достаточно детальных исследований. Внешне же языковидные листья пурсонгий-татарин гораздо больше похожи на глоссоптериевые, чем на сильно рассеченные папоротникообразные листья триасовых пельтаспермовых. Примерно то же случилось и с другими растениями, которые, как я склонен считать, дали начало мезозойским родам.

В западноангарской флоре эти растения можно проследить до отложений кунгурского яруса. Глубже их корни теряются. В отложениях предшествующего, артинского яруса остатков растений уже не так много, а еще ниже по разрезу историю западноангарской флоры можно проследить только по палинологическим данным, т. е. по остаткам спор и пыльцы. Пока, к сожалению, это только принципиальная возможность, которую трудно реализовать. Мы уже знаем состав спор и пыльцы в докунгурских отложениях Западной Ангариды, но не знаем, каким растениям принадлежали те или иные формы спор и пыльцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: