Сергей Мейен - Следы трав индейских

- Название:Следы трав индейских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Следы трав индейских краткое содержание

Книга доктора геолого-минералогических наук С. В. Мейена содержит научно-популярное изложение некоторых основных проблем современной палеоботаники — науки об эволюции растительного мира Земли, восстанавливающей облик нашей планеты в прошлые эпохи. Положение древних материков и их перемещение, климатические условия, эпохи оледенения, заселение суши растениями, эволюция живых организмов — обо всем этом рассказывается в книге, написанной по результатам новейших исследований и рассчитанной на широкие круги читателей.

Следы трав индейских - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При том равнодушии, которое выказывают палеоботаники к гипотезе Голенкина, может быть, и неуместно много о ней говорить. Все же я решил разобрать ее более подробно, поскольку она показательна с методологической точки зрения. При этом я вовсе не ставлю в вину Голенкину незнание фактов, ставших известными позднее. Такого упрека заслуживают лишь те, кто поддерживает идею Голенкина до сих пор.

Главный дефект гипотезы Голенкина в том, что она приписывает всему миру то, что характерно только для Европы. За ее пределами события в середине мела выглядят иначе. В некоторых местах листовые кровли с покрытосеменными встречаются в верхних горизонтах нижнего мела. В других местах Земли, наоборот, покрытосеменные преобладают в захоронениях только в верхних горизонтах верхнего мела, а до этого главную роль играют хвойные.

Сейчас, когда стратиграфия меловых отложений стала достаточно детальной и поэтому датировки толщ с растительными остатками приобрели определенность, картина расселения покрытосеменных представилась совсем иной, чем в 20-х годах. Если опираться не только на отпечатки листьев, но и на остатки пыльцы покрытосеменных, то картина получится еще менее драматичной. В некоторых районах количество покрытосеменных действительно резко увеличивается на определенном уровне, но в разных районах соответствующие рубежи оказываются приуроченными к разным интервалам мелового периода.

Судя по длительности эпох мелового периода, процесс завоевания суши покрытосеменными затянулся на многие миллионы лет. Не будем забывать и о том, что до сих пор самые распространенные деревья на Земле — сосна и ель, т. е. голосеменные, а не покрытосеменные растения. Таким образом, разрушен главный компонент прежних взглядов — внезапность и одновременность победы покрытосеменных по всей Земле. Даже в масштабах геологического времени его нельзя считать быстрым. Палеоботаники давно отметили, что флоры в каждом регионе меняются как бы толчками. На большом участке геологического разреза мы наблюдаем примерно одного типа флору, затем на коротком отрезке состав флоры меняется, и снова наступает период спокойствия. Масштабы перемен могут быть различными. Иногда флоры меняются быстро и почти целиком, так что между старой и новой флорами не остается общих видов. В этом отношении флористические границы внутри мела, на которых в том или ином месте Земли покрытосеменные вытеснили предшественников, ничем не отличаются от прочих флористических границ. С некоторыми мы сталкивались в прошлых главах.

Поставив меловые события в один ряд с другими флористическими событиями в истории Земли, мы должны, как мне кажется, не подбирать каждой границе в каждом районе особое объяснение и уж тем более не спешить за помощью к космическим причинам, а попытаться понять общие причины, приводящие к сменам флор. Думаю, что в случае расселения покрытосеменных сработали обычные земные механизмы: перестройки барьеров, смена миграционных маршрутов, климатические перемены и пр.

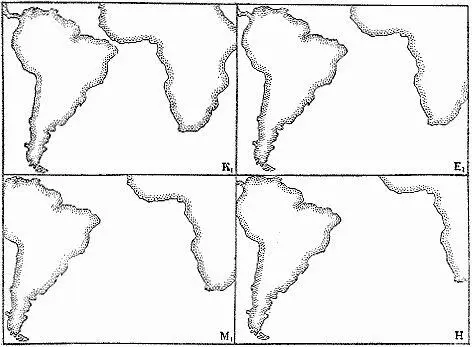

Меловой период богат крупными событиями в истории лика Земли. Еще в конце юры произошел раскол Гондваны на две части. Западная Гондвана, охватывающая Африку и Южную Америку, отделилась от Восточной Гондваны (Индии, Австралии и Антарктиды). Примерно на рубеже юры и мела, как полагают некоторые тектонисты, Индия стала отходить от Антарктиды. В первой половине мела распад Гондваны продолжался, Очередь дошла до Западной Гондваны, которая стала делиться на Южную Америку и Африку (рис. 22). Этот процесс подробно прослежен по меловым отложениям, сохранившимся в приатлантических частях обоих материков (об этом рассказывалось в главе VI). В позднем мелу образовался Протоатлантический океан. Чем дальше, тем больше хирел великий средиземноморский океан Тетис. Индия отделилась от Мадагаскара и отправилась на север, чтобы войти в новый материк — Евразию. В конце мела Индия уже лежала в тропиках. Антарктида, наоборот, поехала на юг, и ее климат становился все холоднее.

Рис. 22. Взаимное положение Южной Америки и Африки в раннем мелу (К), середине палеогена (раннем эоцене — EI), начале неогена (раннем миоцене — Ml) и сейчас (в голоцене — Н) по реконструкции Т. ван Анделя, Д. Тиде, Д. Г. Скле Итеру и В. В. Хэю

Может быть, я слишком уверенно расписываю все эти события. В истории гондванских материков и в маршрутах их путешествий (если вообще их допускать) еще немало неясного. Пусть не описанные события, а другие, тоже достаточно крупные, все же так или иначе происходили на Земле в меловое время. С тем, что в мелу происходили серьезные палеогеографические перестройки, никто спорить не будет. И при фиксистском, и при мобилистском прочтении истории приходится допускать, что в это время перестраивалась вся система циркуляции водных, а с ними и атмосферных масс. Должны были меняться и ландшафты, особенно если материкам приходилось ползти поперек параллелей. Ломались зоны растительности, а с ними и экосистемы.

Все эти события отнюдь не были катастрофическими, хотя в отдельных регионах перестройки совершались быстро. Желающие могут пофантазировать, как в обстановке смуты и ломки экосистем покрытосеменные подняли головы, стали одолевать соперников — споровых и голосеменных — и вытесняли их из ландшафтов.

Я не берусь сам рассуждать на эти темы, поскольку мы знаем еще слишком мало. И вообще сейчас здесь надо поменьше рассуждать, а более тщательно собирать и анализировать сохранившиеся документы. Сведения об ископаемых флорах по всем видам растительных остатков, особенно по пыльце и спорам, надо связать с конкретным палеогеографическим фоном, составлять подробные палеофлористические карты, много карт, для всех районов, где сохранились подходящие отложения. Такие исследования ведутся, хотя и в ограниченном масштабе. До последнего времени большая часть карт использовала фиксистские реконструкции палеогеографического фона. Теперь надо на все посмотреть и с мобилистских позиций. В отношении покрытосеменных такую попытку недавно сделали американские исследователи ботаник Р. Рейвн и палеоботаник Д. Аксельрод (он, если помнит читатель, когда-то резко протестовал против мобилистских идей).

Задача реконструкции меловых событий в растительном покрове Земли осложняется тем, что приходится опираться на палеогеографические реконструкции, которые сами зависят от интерпретации палеоботанических данных. Достоверность схемы расположения континентов подлежит палеоботаническому экзамену. Геологические и палеоботанические (и вообще палеонтологические) данные еще предстоит свести в единую непротиворечивую систему. Только тогда можно будет более уверенно судить о том, где были центры формирования отдельных групп покрытосеменных, как и когда шло их расселение. Не выполнив этой работы хотя бы начерно и не построив палеофлористических карт всего мира хотя бы для каждого века мелового периода (таких карт пока нет), нет смысла увлекаться гипотезами о конкретных причинах того, что произошло в растительном покрове Земли в те далекие времена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: