Юрий Александров - Основы психофизиологии - Александров Ю.И. (ред.)

- Название:Основы психофизиологии - Александров Ю.И. (ред.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Инфра-М

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Александров - Основы психофизиологии - Александров Ю.И. (ред.) краткое содержание

В учебнике «Основы психофизиологии» раскрыты все темы, составляющие в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования содержание курса по психофизиологии, и дополнительно те вопросы, которые представляют собой «точки роста» и привлекают значительное внимание исследователей. В учебнике описаны основные методологические подходы и методы, разработанные как в отечественной, так и в зарубежной психофизиологии, последние достижения этой науки.

Настоящий учебник, который отражает современное состояние психофизиологии во всей её полноте, предназначен студентам, аспирантам, научным сотрудникам, а также всем тем, кто интересуется методологией науки, психологией, психофизиологией, нейронауками, методами и результатами объективного изучения психики.

Основы психофизиологии - Александров Ю.И. (ред.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно утверждать, что смена актов происходит в результате выбора из ряда альтернатив с разной вероятностью в поведении. Наблюдение с этих позиций за формированием умения играть в многоклеточные «крестики-нолики» позволило создать модель структуры памяти и межсистемных отношений, хорошо описывающую выбор хода в конкретной игре [Александров и др., 1997].

Исследование нейрональной активности в поведении показало, что, наряду с ярко выраженной специфической активацией специализированных нейронов в специфическом поведенческом акте, в их активности имеется дополнительная структура. Эта структурированность неспецифической активности (т.е. активности при осуществлении других актов поведения) проявляется в наличии слабых активации и тормозных пауз, сопровождающих реализацию других актов поведения. Связь таких изменений с конкретным актом имеет, как правило, вероятностный, но достаточно устойчивый (по статистическим критериям) характер.

Исходя из принципа системе-специфичности нейрона и его специализации относительно элемента индивидуального опыта, было выдвинуто положение о разных состояниях, или степенях актуализации элемента опыта в реальном континууме поведения. Нейрофизиологическим выражением степени актуализации специфической функциональной системы при подобном подходе является текущая частота активности специализированного нейрона, варьирующая от нулевых значений при исключении системы из состояния субъекта поведения до максимума при реализации соответствующего акта поведения.

Таким образом, на основе анализа нейрональной активности был сделан вывод об актуализации множества функциональных систем при осуществлении конкретного акта поведения. Обнаружение определённой структуры актуализации конкретной функциональной системы в поведении позволило использовать регистрацию активности нейронов известной специализации для изучения отношений конкретного элемента опыта с другими элементами.

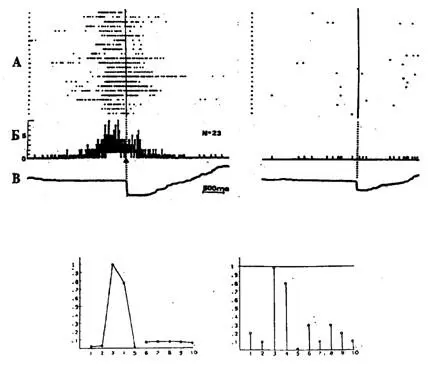

В качестве метода выявления межсистемных отношений используется построение паттернов активности специализированных нейронов во всех актах анализируемого поведения и распределения вероятности активации нейрона в конкретном акте поведения. За активацию принимается не менее чем 1,5-кратное превышение «фоновой» частоты активности. Эти формы представления нейрональной активности иллюстрируются на рис. 15.1 в сравнении с распространённым методом представления активности в виде растров. Особенно яркие результаты дало использование данного метода для решения проблемы отражения истории научения в организации межсистемных отношений.

В силу фиксации этапов научения в виде элементов субъективного опыта история научения индивида является содержанием его опыта. Однако кроме состава элементов опыта, история его формирования может (наряду с логикой поведения) определять отношения систем.

Рис. 15.1.Разные способы представления активности нейрона

А – растры активности нейрона лимбической коры; Б – гистограмма; В – усреднённая отметка нажатия педали (слева–левой, справа–правой), относительно начала которой совмещены растры и построены гистограммы. Внизу: графическое представление активности того же нейрона. На левом графике – картина распределения средних частот (паттерн) активности нейрона в актах циклического поведения. По оси абсцисс – номера актов, по оси ординат – нормированная средняя частота активности. На правом графике – вероятности наличия активации в тех же 10 актах. По оси абсцисс – номера актов, по оси ординат – вероятность активации нейрона в соответствующем акте

Было проведено специальное исследование активности нейронов лимбической коры кроликов в пищедобывательном поведении, сформированном с применением разных стратегий обучения. На рис. 15.2 схематически представлены использовавшиеся разные стратегии обучения внешне одному и тому же циклическому пишедобывательному поведению. Разница между стратегиями состояла в последовательности формирования отдельных блоков поведения – поведения у кормушки и поведения у педали – на двух сторонах экспериментальной клетки. Формирование отдельных поведенческих актов производилось так же, как было изложено ранее. На рисунке последовательности этапов научения показаны цепочками стрелок.

Для выявления сформированных межсистемных отношений была зарегистрирована активность нейронов лимбической коры в дефинитивном поведении обученных таким образом животных. Из всей совокупности зарегистрированных нейронов для анализа были отобраны клетки, специализированные относительно сформированных обучением в экспериментальной клетке поведенческих актов.

Рис. 15.2. Усреднённые паттерны активности нейронов, специализированных относительно подхода и нажатия педали в зависимости от времени формирования и стратегии обучения

А, Б – схемы применявшихся стратегий обучения (в нижних углах – кормушки, в верхних – педали); В–З: усреднённые паттерны нейрональной активности. По оси абсцисс – номера поведенческих актов; по оси ординат – нормализованная по максимальной частота активности; В, Г – усреднённые паттерны активности нейронов, специализированных относительно оперирования с первой по порядку обучения педалью; Д, Е– усреднённые паттерны активности нейронов, специализированных относительно оперирования со второй по порядку обучения педалью; Ж, 3 – паттерны (средняя ± стандартная ошибка) неспецифической активности нейронов, представленных на частях Д и Е, но нормализованной по максимуму неспецифической активности. Под схемой конкретной стратегии расположены паттерны активности нейронов, которые зарегистрированы у кроликов, обученных по этой стратегии.

Критерием специализации служило наличие активации нейрона в соответствующем акте во всех случаях его реализации. Как было показано А. Г. Горкиным и Д. Г. Шевченко [1990], этот формальный критерий позволяет достаточно надёжно выделять специфическую связь активности нейрона с конкретным актом поведения. Для анализа неспецифической активности были построены паттерны активности каждого из исследовавшихся нейронов во всех актах пищедобывательного поведения. Паттерн активности представляет собой распределение средних частот импульсации нейрона в выделенных актах поведения. В поведении на одной стороне клетки было выделено 5 актов: поворот головы к педали, перенос лап к педали, нажатие педали, перенос лап к кормушке и захват пищи в кормушке. Всего на двух сторонах клетки было выделено 10 актов. Усреднённые паттерны активности нейронов, специализированных относительно подхода к педали, представлены на рис. 15.2 под схемами соответствующих стратегий обучения. Так как кролик подходил к двум педалям, и паттернов – два для каждой из стратегий. Один из них показывает распределение активности нейронов, специализированных относительно подхода к первой по порядку обучения педали, а другой – относительно второй. Легко заметить, что паттерны у кроликов, обученных по стратегии «Б», различаются для первой и второй педали, в то время как для животных, обученных по стратегии «А», – не различаются. Сходные данные были получены для другой группы специализаций – нейронов, связанных с подходом к кормушке [Горкин, Шевченко, 1995].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Александров - Проект «Перун» [litres самиздат]](/books/1149116/yurij-aleksandrov-proekt-perun-litres-samizdat.webp)