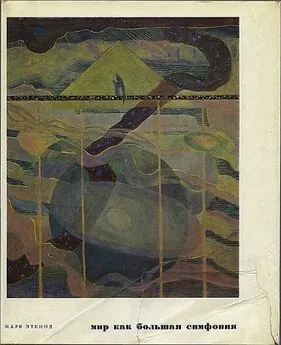

Марк Эткинд - Мир как большая симфония

- Название:Мир как большая симфония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Искусство»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Эткинд - Мир как большая симфония краткое содержание

Мир как большая симфония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помню, с каким окаменелым скептицизмом… во многих кругах были встречены произведения Чюрлёниса. Окаменелые сердца не могли быть тронуты ни торжественностью формы, ни гармонией возвышенно обдуманных тонов, ни прекрасной мыслью, которая напитывала каждое произведение этого истинного художника. Было в нем нечто поистине природно вдохновенное. Сразу Чюрлёнис дал свой стиль, свою концепцию тонов и гармоническое соответствие построения. Это было его искусство. Была его сфера. Иначе он не мог и мыслить и творить. Он был не новатор, но новый. Такого самородка следовало бы поддержать всеми силами. А между тем происходило как раз обратное». 57 57 Н. К. Рерих. Чурлянис. (Листы дневника). "Рассвет", 1936, № 264.

Чаще всего видели в нем попросту недипломированного самоучку-дилетанта. Несколько раньше так прошли мимо Анри Руссо, немного позднее — отвернулись от Пирос-манашвили. Но прошло время, н мы видим теперь, что порою на сложных изгибах художественного процесса именно людям, переполненным творческой энергией, но не связанным со школьными традициями и профессиональными нормами, легче, нежели другим, сказать свежее слово. Другие считали его искусство странным, чудаковатым, заумным. Были и такие, что, искренне заинтересовавшись картинами, но не способные разобраться в их смысле, приставали к нему с расспросами; художник, однако, не любил объяснять свои работы, считая, что каждый должен понимать их по-своему. Он не объяснял картин даже близким друзьям: на вопрос Добужинского, почему в картине «Сказка о королях» на ветках дуба нарисованы маленькие города, Чюрлёнис отвечал: «А потому, что мне так хотелось». 58 58 М. В. Добужинскиий. Ук. соч., стр. 20.

Он никогда и ничего не делал, чтобы понравиться публике: «не будем стремиться и жаждать понравиться большинству, потому что большинство всегда любит кекуок больше, чем симфонию, вальс — больше, чем сонату». Только немногие — самые чуткие ценители и знатоки искусства — поднимали в те годы голос в его защиту.

Это объяснимо.

Вторая половина XIX века в русском искусстве, ознаменованная триумфальным шествием живописи передвижников, высшими достижениями Репина, Сурикова, Верещагина. Васнецова, — время напряженных совместных поисков живописцев и литераторов, когда творческие усилия художников и писателей развивались в теснейшем, взаимооплодотворяющем контакте. Это время станковой картины, построенной на прочно разработанной сюжетной основе, время композиции, разворачивающейся как сложное повествование. Опыты Чюрлениса знаменуют новый этап в развитии живописи начала XX века, одним из важнейших процессов которого был усилившийся контакт с другими видами искусства — лирической поэзией, драматургией и театром, когда все большее значение приобретали вопросы художественного синтеза. О начавшемся сближении живописи и музыки свидетельствовали уже работы М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова, деятельность А. Я. Головина, К. А. Коровина, А Н. Бенуа, Л. С. Бакста, Н. К. Рериха в музыкальном театре. Появление на русском художественном горизонте Чюрлёниса означало новую ступень взаимосвязи и взаимопроникновения живописи и музыки. Зритель, однако, не был к этому подготовлен: мешала прочно сложившаяся инерция восприятия, искавшего в картине прежде вгего изображение события, сюжет, рассказ. Что же касается произведений, в которых привычный повествовательный принцип композиции был вытеснен принципами композиции музыкальной формы, то разобраться с их художественном строе были способны лишь люди, знакомые с музыкой. Вместе с тем закономерность возникновения этих новых идей доказывалась во многом параллельным им композиторским творчеством Скрябина. Скрябина с его «космическими» образами-символами, с его мечтой о вечном лете и всечеловеческой радости, с его верой в объединяющую и преобразующую мир силу искусства тоже нс псе принимали. При первом исполнении «Прометея» в Москве, а затем и в Петербурге сколько было недоумевающих, глумившихся над музыкой, обвинявших Скрябина в «какофонии», «звуковом хаосе», «бреде расстроенного воображения»! Было это в апреле 1911 года: дата премьеры совпала с последними днями жизни Чюрлёниса. Прав Рерих, подметивший общность творческих исканий Чюрлёниса и Скрябина и — одновременно — сходство в отношении к ним публики. «Так же точно могими отрицалось и тончайшее творчество Скрябина. В Скрябине и Чюрлёнисе много общего. И в самом характере этих двух гениальных художников много сходных черт. Кто-то сказал, что Скрябин пришел слишком рано. Но нам ли, по человечеству, определять сроки? Может быть, и он, и Чюрлёнис пришли именно вовремя, даже наверное так… Своей необычностью и убедительностью оба эти художника, каждый в своей области, всколыхнули множество молодых умов». 59 59 Н. К. Рерих. Чурлянис, «Рассвет», 1936, № 264. Мы видим сегодня, что столь близкая Чюрленису скрябинская идея цветомузыки со временем увлекла множество энтузиастов и привела к таким перспективным опытам, как исполнение «Прометея» со световым сопровождением (Казань, 1962. проект А. Юсфина), разработка специального аппарата, решающего ту же задачу (Москва, Институт автоматики и телемеханики). конструирование автоматической установки «Цветомузыка» (К. Леонтьев) и светозвукового синтезатора «АНС» (Е. Мурзин).

Скрябин дождался признания. Что же касается Чюрлёниса..

В России широкий зритель вообще плохо знал его творчество. Если присмотреться к каталогам выставок, на которых он участвовал, то окажется, что москвичам были знакомы шесть его картин, а петербургским зрителям семь. Музеи даже не помышляли о приобретении этих работ, в собраниях коллекционеров они насчитывались единицами. И не возлагая надежд на продажу своих произведений, бессребреник Чюрлёнис нередко дарил их — тем, кому они нравились. Не был он избалован и вниманием художественной критики — ни единой серьезной статьи, посвященной ему, он так и не дождался. У него не было ни учеников, ни непосредственных продолжателей: слишком уж самобытен был его талант. Может быть, публика, критика, музеи «проглядели» Чюрлёниса и потому, что он так быстро, метеором пронесся по выставочным залам России и Литвы? Ведь его творческий путь ограничен семью годами, а лучшие, наиболее самостоятельные и зрелые произведения созданы на протяжении всего лишь трех лет!

Первый шаг в направлении новой оценки Чюрлёниса был сделан художниками «Мира искусства» в тот самый день, когда в Петербург поступило сообщение о его смерти. В телеграмме соболезнования, посланной в Вильнюс и подписанной комитетом общества (Бенуа, Браз, Добужинский, Рерих), Чюрлёнис именовался гениальным художником. Это слово прозвучало по отношению к нему, скромно считавшему себя всего лишь неудачником, которому нужно еще много учиться, чтобы стать вровень с настоящими мастерами. «Я себя не принимаю всерьез» — как характерна для него эта фраза, оброненная в момент высшего творческого подъема!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](/books/266801/mark-azov-mir-priklyuchenij-1987-30-ezhegodnyj.webp)

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)