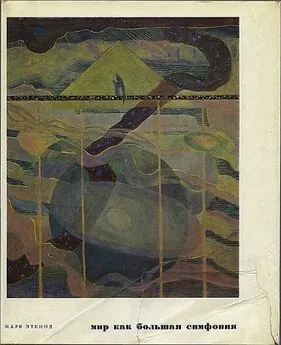

Марк Эткинд - Мир как большая симфония

- Название:Мир как большая симфония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Искусство»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Эткинд - Мир как большая симфония краткое содержание

Мир как большая симфония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Смерть, — делится очень расстроенный гибелью Чюрлёниса Добужинский с А. Бенуа, — впрочем, часто как-то что-то «утверждает», и в этом случае все его искусство делает (для меня по крайней мере) подлинным и истинным откровением. Все эти грезы о нездешнем становятся страшно значительными… По-моему, много общего у Чюрлёниса с Врубелем. Те же видения иных миров и почти одинаковый конец; и тот и другой одиноки в искусстве» . 60 60 Письмо М. В. Добужикского А. Н. Бенуа от 2 апреля 1911 г. Секция рукописей ГРМ, ф. 137, ед. хр. 930, л. 47.

Да, теперь, когда о его трагической гибели сообщала русская, литовская, польская печать, теперь, когда он уже становился историей и можно было охватить единым взглядом им сделанное, слово «гениальный» как будто никого не удивило. «Я не утверждаю, что по силе гения Чюрлёнис не имел себе равных, но он не имел себе равных в оригинальности, необыкновенности таланта», — писал в вильнюсской газете Людас Гира. 61 61 Lindas Gira. Ciurlioniui mirus. „Viltis", 1911, № 39

В тот же год в Вильнюсе и Москве открылись посмертные выставки, а в январе 1912 года такая выставка была устроена и в Петербурге. Перед зрителями впервые широко экспонировались работы художника (на выставке в Петербурге их было 125), они оказались в центре внимания зрителей и печати. Отношение к Чюрлёнису быстро и решительно менялось. В выставочных залах шли дискуссии, художественная молодежь видела в Чюрлёнисе новатора, прокладывавшего неизведанные дороги в искусстве. В том же году его картины экспонируются на 2-й Международной выставке постимпрессионистов в Лондоне; соседями Чюрлёниса здесь были Рерих, Петров-Водкин, Сарьян, Богаевский, Ларионов и Гончарова.

В «Аполлоне» печатается статья С. Маковского о «волшебном искусстве» Чюрлёниса. 62 62 С. Маковский, Николай Константинович Чурлянис. «Аполлон», 1911, № 5, стр. 23–28.

А. Ростиславов в «Речи» сравнивает утрату Чюрлёниса для русского искусства с потерей В. А. Серова 63 63 А. Ростиславов. Выставка «.Мира исскусства». Ш. «Речь», 1912, № 36.

В «Русском слове» его называли великим мастером». 64 64 Серг. Мамонтов. «Русское слово», 1911, № 279.

в «Виленском вестнике» — «корифеем мировой живописи. 65 65 В. Борисов. «Виленский вестник», 1912, N9 2697.

Известным музыкальный критик В. Г. Каратыгин в статье для журнала «Театр и искусство» анализирует творческое наследие «гениального художника-музыканта» с точки зрения его значения в разра6отке проблемы синтеза музыки и живописи. 66 66 В. Г. Каратыгин. Поэзия идей, «Театр и искусства», 1912, № 18, стр. 377–380. В 1915 г. Каратыгин вновь возвращается к анализу творчества Чюрлёниса в интереснейшей статье «Музыка чистая, программная, прикладная» (В. Г. Каратыгин. Избранные статьи. М. — Л., «Музыка», 1965, стр, 157–158).

Среди потока статей, появившихся в это время, наибольшее значение имело выступление А. Н. Бенуа в «Речи». 67 67 А. Н. Бенуа. Чурлянис. (Художественные письма,) «Речь»» 1912, 10 февраля. В статье, написанной четверть века спустя (О Чюрлянисе. «Последние новости», 1938, 10 декабря). Бенуа вновь подтверждает свое убеждение в «гениальности этого Человека».

Самый авторитетный и самый читаемый критик России тех лет, Бенуа, прежде принимавший искусство Чюрлениса лишь с известными оговорками, теперь утверждал, что наследие мастера «принадлежит к самому удивительному из того, что дала русская жизнь за последние годы». «В живописи он старался передать волновавшие его музыкальные образы, а в музыкальных композициях искал передачу красочности и образности. Музыканты считали его живописцем и косились на его музыкальный дилетантизм; живописцы считали его музыкантом и относились к нему как к курьезу и опять-таки как к дилетанту. Наконец, le gros de publ с (широкая публ. — М. Э.) хохотал, как всегда, хохотал над его «ребяческой» техникой и более всего над названиями. Были даже такие, которые считали Чюрлёниса, столь дорогой ценой заплатившего за свое дерзание приподнять завесу Изиды, «шарлатаном и шутом». Бенуа видел в судьбе художника трагедию одного из тех «гениев-неудачников», которых не понимает общество, которые «никого не радуют» и, будучи «мучениками для себя и для других», только с течением времени могут рассчитывать на объективную оценку; так было, напоминал он, и в случае с Врубелем. Полемизируя с теми, кто объявлял все искусство Чюрлёниса искусством безумного, Бенуа изобличал нелепость подобного утверждения: «Для меня сумасшествие Чюрлёниса — только скачок в пропасть с очень высокой вершины, на которой он был; лишь стоя на ней, он мог видеть перед собой те грандиозные явления, которые он понимал душой, но не мог выяснить сознанием… Самая живопись его предвещает тот скачок в бездну, то проклятие безумия, которым закончилась деятельность художника. Все творение Чюрлёниса исполнено мольбой о счастье, о бесконечной любви, и в то же время оно отражает на каждом шагу какой-то ужас перед неизмеримой грандиозностью верховных сил, перед их (кажущейся) жестокостью. «Боже, боже, для чего ты меня оставил!» — смертным воплем вопит творчество этого сына земли, раздавленного бездонностью неба и сознанием кажущейся своей случайности. Я бы сказал, что в Чюрлёнисе ужасу безумия предшествовал ужас безверия…» Подробно анализируя работы художника, Бенуа заключает: «необходимо издать творчество Чюрлёниса отдельной и, я бы сказал, «монументальной» книгой».

Обостренный интерес русской художественной интеллигенции, вызванный выставками и так красноречиво проявившийся в статье Бенуа, привел не только к быстрому росту общественного признания, но и к началу серьезного изучения творчества художника. Уже в апреле 1912 года на торжественном чествовании его памяти в Петербургской консерватории, где исполнялись музыкальные произведения Чюрлёниса (в частности, здесь впервые прозвучала симфоническая поэма «В лесу» ) и экспонировались его картины, связанные с музыкой, были прочитаны первые рефераты: поэт Вяч. Иванов, художественные критики С. Маковский и В. Чудовский занялись исследованием его творческого пути. Вслед за этим журнал «Аполлон» посвящает Чюрлёнису специальный номер, в котором публикуются статьи Иванова и Чудовского, сопровождаемые превосходными репродукциями. 68 68 Вяч. Иванов. Чурлянис и проблема синтеза искусств; В. Чудовский. Н. К. Чурлянис. «Аполлон», 1914, № 3, стр. 5—58.

Проходит несколько месяцев, и из печати выходит монографический очерк Б. Лемана — первая, во многом несовершенная, но знаменательная попытка проанализировать и осмыслить наследие мастера. 69 69 Н. К. Чурлянис. Текст Б. А. Лемана. Пб., изд. Н. И. Бутковской. 1912 (2-е издание — 1916).

Когда же в 1913 году в Вильнюсе устраивается новая выставка работ художника, собравшая уже 227 произведений, его значение для литовской культуры становится столь очевидным, а количество почитателей растет так быстро, что это приводит даже к созданию специального общества, в которое входит более 70 художников, писателей и общественных деятелей. «Отряд Чюрлёниса» ставит перед собой задачу собрать все произведения мастера и широко пропагандировать их, создав национальный музей, ему посвященный.

Интервал:

Закладка:

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](/books/266801/mark-azov-mir-priklyuchenij-1987-30-ezhegodnyj.webp)

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)