Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

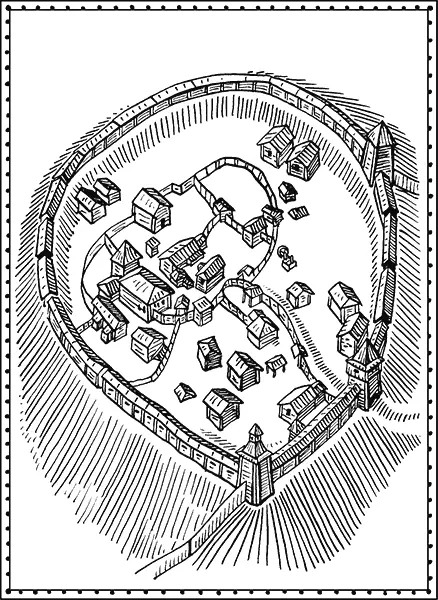

Городам Древней Руси посвящена обширная научная литература; это – необъятная тема. Поэтому данный рассказ о городах – как, впрочем, и другие главы этой книги – вовсе не претендует на полноту. Остановимся лишь на некоторых фактах, достаточно любопытных.

«Город» и «град»

Есть ли какая-нибудь разница в значении, а стало быть, и в употреблении двух этих слов? На первый взгляд – никакой, разве что «град» (снабжённый в Словаре С. И. Ожегова пометкой «устар.») выглядит несколько более «старинно-торжественным», по типу «золото» – «злато», и оттого кажется более подходящим для поэтической речи: «Красуйся, град Петров…»

В самом деле, различия между «городом» и «градом» не делают даже составленные специалистами-филологами словари современного русского и древнерусского языков. И тем не менее разница есть! Учёные, занявшиеся этим вопросом на материале памятников древнерусской литературы, пришли к выводу: слово «город» имело несколько более широкий смысл, обозначая населённый пункт, где было укрепление. Слово же «град» обозначало собственно укрепление, крепостную стену. По всей видимости, не случайно в названиях наших древних городов (Новгород, Белгород и тому подобных) присутствует «город» и никогда – «град»: ведь имя принадлежало всему поселению, а не одной только крепости. Единственное исключение – Царьград (Константинополь). Вероятно, наши далёкие предки первоначально мыслили византийскую столицу именно как неприятельскую крепость, которую им приходилось осаждать.

Вероятно, древние славяне немало подивились бы иным современным названиям типа «Электроград». Крепость электричества? Электрическая крепость?

Справедливости ради отметим, что различие употребления «града» и «города» в древнерусских литературных произведениях соблюдается не всегда: быть может, смысловой оттенок уже в те времена начал забываться. Время от времени – там, где это диктовалось особенностями стиля произведения, ритмом фразы, – древние писатели позволяли себе заменять «город» на «град» и наоборот.

И тем не менее в большинстве случаев разница налицо.

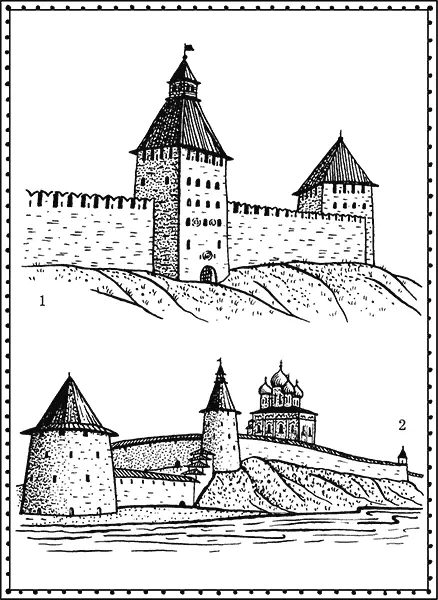

Кремль

Нашего зарубежного современника слово «кремль» однозначно наводит на мысль о Московском Кремле, и даже скорее – о высших учреждениях нашей страны, как известно, там размещённых. Зарубежных политологов, специалистов по Советскому Союзу часто называли «кремленологами». Мы, в общем, тоже сразу вспоминаем Москву и правительство, но нам – особенно тем, кто живёт в старинных городах, – вскоре приходят на память Новгородский, Астраханский, Нижегородский и иные кремли. И мы соглашаемся с утверждением словарей русского языка, которые поясняют, что кремль – это крепость внутри города, цитадель, тот самый «град», о котором только что говорилось.

Городской кремль наши предки ещё называли «детинцем». Это название, несомненно, связано со словом «дети»; но вот каким образом и почему?

Часть учёных некогда даже усматривала здесь воспоминания о человеческих жертвоприношениях, о которых рассказано в главе «Жуткие легенды и научные факты»: оттого, мол, «детинец», что в жертву приносили детей. Однако со временем эту гипотезу отвергли и выдвинули другую: в детинце, в месте, наилучшим образом защищённом, во время осад укрывались дети. Что ж, они там действительно укрывались – но ведь не только дети: ещё и калеки, женщины, старики и даже скотина. Наиболее основательной представляется точка зрения, согласно которой детинец получил своё название от размещённой там княжеской или боярской дружины, члены которой считались как бы детьми предводителя. Например, дружинных воинов князя Василька называли «Васильковичами», несмотря на молодость князя. Впрочем, окончательной ясности в этом вопросе так и нет…

«Кремлю» сегодня не так-то просто подобрать хоть одно родственное слово, кроме прилагательного «кремлёвский» и пресловутого «кремленолога». А вот несколько веков тому назад дело обстояло совершенно иначе. На равных с «кремлём» бытовали иные термины: «КРЕМник», «КРЕМленик», «КРЕМельник», а также «КРЕМ» или «КРОМ» («кромом» величали свою крепость жители Пскова). Само же слово «кремль» имело и другие значения (возможно, более древние): дерево с плотной, смолистой древесиной; плотный, пропитанный смолой слой в дереве. «Кремлёвым» или «кренёвым» называли предмет, сделанный из плотной, смолистой, мелкослойной древесины, не подверженной трещинам и надломам. Словом «крем» обозначали участок в лесу, где рос самый лучший, «кремлёвый» строевой лес. А если учесть, что, по мнению учёных, «кремлю» родствен и «кремень» – сорт весьма твёрдого камня, – можно сделать вывод о существовании очень древнего, праславянского корня со значением «нечто исключительно прочное, несокрушимое».

Другая ветвь родственных слов – «КРОМка», «КРОМе», «КРОМешный», «КРОМсать», «уКРОМный» (вспомним псковский «кром») – наводит на мысль о границе, отделяющей внутреннее, «уКРОМное», защищённое, обжитое пространство от внешнего, чужого и опасного, «КРОМешного»…

Таким образом, в слове «кремль» удачно сошлись две группы значений – «стена, граница» и «прочный, нерушимый». Кремль – нерушимая стена, твердыня, убежище, последний оплот. Древнерусские кремли, они же детинцы, они же грады, из века в век оправдывали своё имя.

«Неколебимо, как Россия…»

Посад

Часть города за пределами кремля называлась «посадом». Нетрудно убедиться, что этот термин в родстве с глаголом «посадить», или по-древнерусски «посадити». Как и многие другие слова, «посадить – посадити» имело в древности и иные значения, отличавшиеся от привычных нам, – например, «построить, устроить, основать, поселить». Учёные пишут, что именно эти значения и дали жизнь «посаду» – согласно словарям, «торгово-ремесленной части русских городов, расположенной вне крепости». Действительно, под защитой крепости и живущих в ней воинов охотно селились, строились, устраивались, «садились» ремесленники, а «гости»-купцы заводили торговые склады и жилые дома. «Грады» наших предков, по мнению археологов, начали обрастать посадами в основном с Х века (а такие центры международной торговли и ремесла, как древняя Ладога, – и того раньше). С течением веков посады росли и расширялись. Вспомним Сергиев Посад – мирское поселение, окружившее Троице-Сергиеву лавру – духовный центр и крепость одновременно; в Московском государстве «посадские» составляли основную массу городского населения. Впоследствии «посадский» был вытеснен термином «мещанин». Этим словом мы теперь чаще называем человека с узким кругозором и мелкими интересами, а между тем оно исстари обозначало просто жителя города – от слова «место»: «местом» нередко именовали город, в особенности его посадский район (отсюда и «предместье» – поселение «перед» городом, у его внешних границ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)