Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

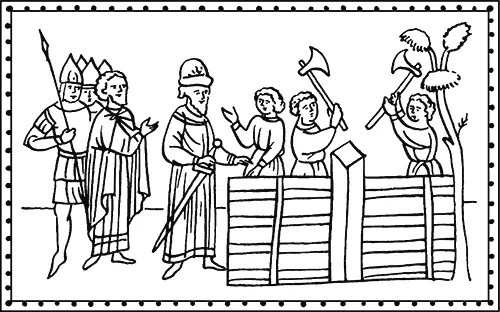

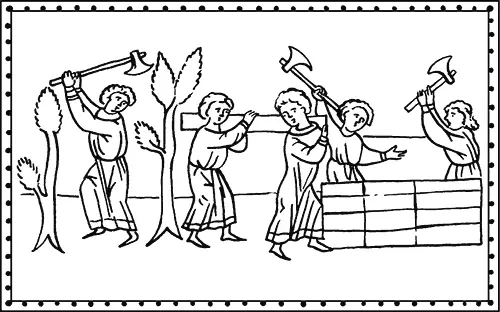

В современной терминологии «город» – это «крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр» (Словарь С. И. Ожегова). Далеко не всякий, даже большой населённый пункт в нашей стране именуется «городом». Между тем в языке древних славян «городить, городити» значило «огораживать», а стало быть, «городом» именовалось «то, что огорожено», а также сама ограда – тын, крепостная стена, линия укреплений. О тех временах нам отчасти напоминает наш «огород». Кстати, по-белорусски он так и называется – «город».

Слова, родственные «городу» и в той или иной степени близкие ему по значению, существуют во многих языках, и не только славянских, например в литовском, готском, древнеиндийском и древнеисландском. Этимологи возводят все их к древнейшему индоевропейскому корню, имевшему значение «охватывать, огораживать».

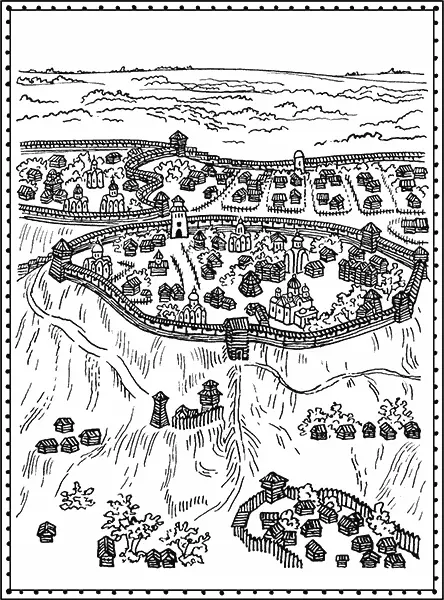

Укреплённый городок, выстроенный на высоком мысу, нередко являлся резиденцией профессиональных воинов племени и, в случае опасности, убежищем для жителей, обитавших в мирное время в неукреплённых селениях, расположенных в более подходящих для повседневной жизни местах. Такие городки (их великое множество возникало в славянских землях в VIII—Х веках) становились центрами общественной жизни племени. Всё в них было подчинено племенным нуждам: в крепости помещалось святилище, площадка для народных собраний и кладбище, а ремесленники обслуживали в первую очередь ближнюю округу – это подтверждают археологические раскопки. Со временем, при благоприятных условиях, юные города перерастали племенные рамки, приобретали общерусское и даже мировое значение. Если же условий не было, город как бы останавливался в росте, а иногда попросту хирел, превращаясь в обычное сельское поселение, либо исчезал вовсе, становясь городищем. Такова, например, история племенного центра древлян – города Искоростень.

Совсем другие, по сравнению с племенными центрами, поселения образовывались в выгодных точках торговых путей: по берегам удобных заливов, при устьях рек, возле речных порогов, у оживлённых переправ. Словом, там, где скрещивались сухопутные и водные дороги, где волей-неволей задерживались купцы и местное население получало возможность что-нибудь купить или продать, а также предложить путешественникам какие-либо услуги – разумеется, платные. Слово «торг» не случайно задержалось в названиях некоторых старинных городов – например, «Торжок». Заметим, что славяне не только принимали у себя иноземных «гостей», но и сами ездили весьма далеко. В частности, специалисты возводят к славянскому «торг» название финского города Турку. Славянское «торг» перешло в язык древних скандинавов со значением «рынок». А вот корень «куп», звучащий в русском «купить» и названиях населённых пунктов с окончанием «-чёпинг», «-кёпинг», во множестве разбросанных по скандинавскому побережью (взять хотя бы Нючёпинг в Швеции), был, как и сама купля-продажа, поистине интернациональным.

Поселения на торговых путях изначально носили промышленно-торговый характер, население же зачастую принадлежало не то что к разным славянским племенам – вообще к разным народам. Яркий пример тому – древняя Ладога на реке Волхов, на оживлённейшем торговом пути. Здесь исстари бок о бок уживались финно-угры, славяне и скандинавы…

Ремесленники, работавшие в таких городах, учитывали требования международного рынка и заводили дальние экономические связи. Учёные пишут, что возникновение городов на торговых путях было общеевропейским явлением: эти города не зависели от местных племенных объединений и вообще были плохо связаны с округой. Первоначально они не имели и укреплений. Однако были очень лакомыми кусочками и для разбойников, и для военных вождей с их дружинами. Рано или поздно наступал момент, когда тот или иной предводитель (порой – пришлый, иногда даже – иностранный) брал город под свою защиту. Конечно, не без выгоды для себя. Возможно, как раз такой момент отражён в летописном сказании о «призвании» князя Рюрика с его варягами: не исключено, что его обязанности изначально состояли в обороне города от морских разбойников.

Города, возникавшие на торговых путях, нередко переживали расцвет или упадок вместе с этими путями. Показательна история Тимеревского (в верховьях Волги) и Гнёздовского (в верховьях Днепра) поселений. Всем известен путь «из варяг в греки» по Днепру. Однако учёные утверждают, что в IХ – начале Х века куда более популярен был другой путь – так сказать, «из варяг в арабы» – по Волге. Именно на это время – начало и середину Х века – приходится расцвет древнего Тимерева. Во второй половине Х века, после разгрома Хазарского каганата на Волге, Великий Волжский путь постепенно теряет своё значение, зато на первый план выдвигается Днепровский путь. Соответственно, Тимерево вступает в период упадка, а Гнёздово развивается и бурно растёт…

Конечно, древнерусские города редко возникали «в чистом виде» как племенной центр или торговый пункт: обычно действовало много факторов сразу. Но так или иначе, к VIII–IХ векам небольшие городки, расположенные по высоким местам, хорошо укреплённые земляными и деревянными стенами, превратились в неотъемлемую черту ландшафта всех восточнославянских земель, на севере и на юге. По мнению специалистов, в наиболее плотно заселённых местах расстояние между ними составляло 40–50 км. Легко представить себе, какое сильное впечатление производили эти основательные, населённые талантливыми ремесленниками и отчаянными воинами крепости на путешествовавших по нашим рекам скандинавских викингов – воителей и торговцев. Не зря они прозвали страну восточных славян «Гардарики» – «Страна Городов». С поправкой на древний смысл слова «город» (и родственного ему через общие корни скандинавского «гард»), это название, впрочем, скорее стоит переводить на современный язык как «Страна Крепостей». Учтём также и достаточно скромные размеры тогдашних городов: вовсе не следует думать, будто Русь изобиловала огромными, богатыми городами, как иногда пишут в художественной литературе.

Однако время не стояло на месте – и вот уже купцы не просто задерживались у городских стен, приглашая местных жителей на торг: они строили себе гостиные дома и дворы, собираясь приехать ещё. Всё охотнее селились под защитой надёжных стен мастеровитые люди – гончары, кожевники, златокузнецы-ювелиры… Отсюда в самом деле рукой подать было до «настоящих» древнерусских городов, какими мы их себе представляем по летописям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)