Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

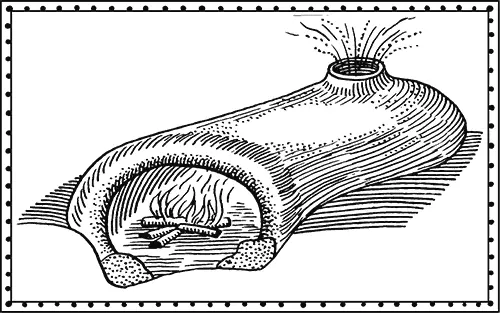

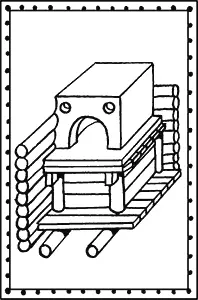

Глиняные печи, впервые возникшие на юге Руси, с течением столетий продвигались на север, постепенно увеличиваясь в размерах. Жители северных лесов, приверженцы каменок, стали совмещать камень и глину, ставя перед современными учёными нелёгкую проблему: в какую графу занести ту или иную печь, к каменным или глиняным? Наиболее полно такие печи изучены на новгородском материале. К ХII—ХIII векам длина стороны прямоугольного основания этих печей достигала 1,2–2,0 м, а то и более. Примерно в это же время в богатых жилищах южной Руси появляются и дымоходы. Вот только смотрели они не вертикально вверх, как у «классической» русской печи. Для дыма устраивали… горизонтальный отвод: к отверстию в верхней части печи пристраивали доску, обмазанную глиной, а над ней размещали трёхсторонний опрокинутый жёлоб из обожжённой глины. На севере, видимо, дымоходы появились несколько позже. Но, так или иначе, подавляющее большинство древнерусских жилищ долгие века ещё отапливалось по-чёрному.

Являлось ли это свидетельством беспросветной бедности и отсталости, как иногда пишут? Учёные утверждают, что курной избе были присущи не только сплошные недостатки. Уже говорилось о том, что чёрные избы имели довольно значительную высоту. Это давало много места для дыма наверху. «Лишний» объём не пропадал зря: к кровельным балкам подвешивали на просушку вещи, не боявшиеся копоти и нуждавшиеся в периодической дезинфекции, чтобы не заводилась гниль (например, сети), а также некоторые продукты, которым не вредило «копчение». По свидетельству этнографов, для протопленной чёрной избы характерен сухой, тёплый воздух, дышалось там легко, потому что при топке изба волей-неволей проветривалась: приходилось раскрывать дверь. Судя по позднейшим данным, наши пращуры предпринимали различные ухищрения, чтобы во время такого проветривания не допускать в избу сырость и холод снаружи. Курные избы очень редко отсыревали, к тому же прокопчённое дерево не гнило. И наконец, «чёрная» беструбная печь требовала меньше дров по сравнению с «белой», давала больше тепла…

Заготовка дров, кстати, тоже была целой наукой. Заготавливали их обычно зимой: такие дрова, по мнению специалистов, жарче сгорают, а в поленницах не преют и не гниют. Старались, чтобы дрова, прежде чем попасть в печку, пролежали целый год и наилучшим образом высохли. Сказанное относится к лесной полосе России конца ХIХ века, но учёные отмечают, что такие традиции выработались у славян очень, очень давно. В Ладоге, в слоях IХ—Х веков, найдены пни для расколки дров и развалившиеся поленницы…

Идеальными дровами считались берёзовые, дубовые и ольховые. Средними – еловые и сосновые. Самыми плохими – осиновые. Осина даёт большое пламя: злого и жадного человека сравнивали в Древней Руси с огнём, зажжённым на «трепетице» (осине). Современный человек такое сравнение не вдруг и поймёт, тогдашний же слушатель сразу весьма ярко и образно представлял себе, о чём речь…

Справедливости ради отметим, что после появления дымоходов смекалистые хозяева стали добавлять в дрова хотя бы по нескольку осиновых поленьев: сильное пламя прекрасно вычищало сажу из труб.

Судя по данным письменных источников, наши предки относились к неудобствам жизни в курной избе философски: «Горести дымные не терпев, тепла не видати!» Это не значит, конечно, что народная мысль не работала над усовершенствованиями. Про высокую кровлю уже говорилось; по утверждению многих исследователей, в ней устраивали отверстие-дымогон, открывавшееся с помощью специального шеста. Остроумным приспособлением были полки, тянувшиеся вдоль всех стен примерно на высоте нижней границы распространения дыма. На эти полки сыпалась сверху сажа: их так и называли – «сыпухи». Они разграничивали верхнюю, закопчённую, и нижнюю, чистую, части избы. Пониже сыпух устраивали другие полки – полицы, на которые ставили посуду.

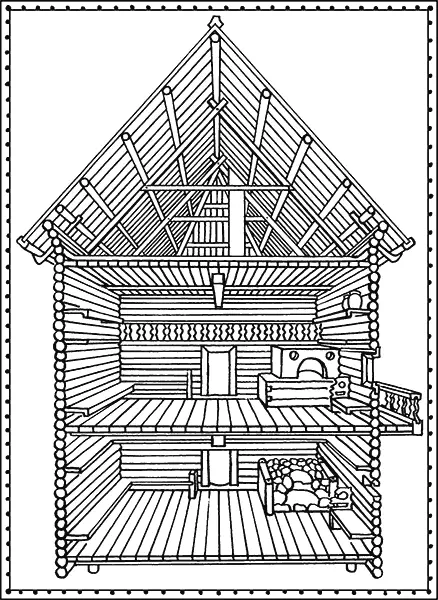

По мнению некоторых архитекторов, в больших, богатых домах применяли оригинальный способ использования тепла от печного дыма. Изба делилась надвое стенкой; значительная высота крыши позволяла устроить в отгороженной, неотапливаемой части дополнительный, промежуточный «этаж», куда попадали по лесенке – всходу. Стену, примыкавшую к отапливаемому помещению, отлично прогревал дым – и в то же время «горестей дымных» удавалось счастливо избежать. Ряд учёных полагает, что эти-то уютные комнаты и назывались в древности «горницами», ведь «горний» значит «верхний», это слово родственно слову «гора».

О священной, магической силе Государыни Печи было достаточно сказано в главе «Огонь Сварожич». Напомним только, что печь была вторым по значению «центром святости» в доме – после красного, Божьего угла, – а может быть, даже и первым: не случайно же родилось в народе выражение «начать от печки», то есть с самого начала…

Автору этих строк довелось как-то услышать рассказ туристов, прибывших на байдарке в одну из глухих северных деревень. Они расположились ночевать в заброшенном доме, хотя местные жители очень не советовали им этого делать: по их словам, там часто появлялся призрак умершей хозяйки, женщины неуживчивой и недоброй, – мало ли что! Ночь в самом деле прошла неспокойно из-за всяких подозрительных шорохов по углам, но ничего худого с путешественниками не случилось. Жители деревни объяснили это тем, что двое друзей улеглись спать на печи: к печи, по общему мнению, недобрая гостья не смела приблизиться…

Красный угол

Название «красный угол» (он же «большой», «святой», «Божий» и так далее) слышали все. Но не каждый возьмётся объяснить, что же это такое и какие представления связаны с красным углом. Иногда приходится слышать, что это – дальний от входа угол по правую руку. Но стоит заглянуть в книги учёных-этнографов, и легко убеждаешься, что это мнение оказывается верным далеко не всегда.

Причём, как выяснилось, поиски красного угла надо начинать опять-таки «от печки».

Так ещё в середине ХIХ века на европейской части территории расселения русского народа чётко прослеживались четыре разные типа внутренней планировки крестьянского жилища.

Для «восточного южнорусского типа» (Воронежская, Тамбовская губернии, восток Тульской, север Владимирской) характерно расположение печи в дальнем от входа углу; при этом устье печи было обращено ко входу. «Западный южнорусский тип» (Орловская, Курская, Калужская губернии) отличался от восточного тем, что печь была развёрнута устьем к боковой стене.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)