Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

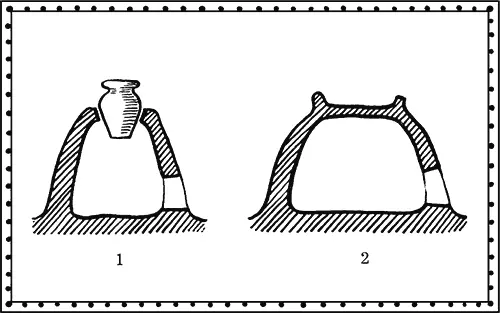

Когда же предки славян впервые начали складывать («бить») печи? Трудно ответить на этот вопрос. Обнаружив в руинах древней полуземлянки груду камней, археологи не всегда могут определённо сказать – то ли это очаг, то ли остатки развалившейся каменной печи… Вероятно, печи появились у наших предков достаточно рано, чему немало способствовали суровые зимы в местах их расселения. Во всяком случае, среди более чем тысячи изученных археологами домов, относящихся к интересующей нас эпохе, лишь в нескольких были достоверно зафиксированы открытые очаги. Исследователи единодушны в том, что уже в VI веке славяне в подавляющем большинстве пользовались печью, а не очагом.

Археологические находки свидетельствуют, что на всей тогдашней территории расселения восточных славян конструкция печи оставалась примерно одинаковой. Это была печь-каменка вроде тех, что и сегодня ещё можно встретить в старых деревенских банях. Такие печи были невысокими, прямоугольной формы, размером, как правило, чуть больше 1х1 м. Нижнюю часть печных стенок выкладывали из крупных камней, стараясь подбирать плоские. Для верха использовали камни помельче. Никакого связующего раствора не применяли; при раскопках иногда попадается только глина, смешанная с черепками битых горшков. Ею в ряде случаев замазывали и щели между камнями. Причём иногда удаётся установить, что черепки были не от испорченной посуды – нарочно разбивался новенький, целый горшок. Скорее всего, это связано с магическими функциями печи, вообще огня, домашнего очага.

К сорту камня особых требований, впрочем, не предъявляли – брали тот, что оказывался под рукой: известняк, песчаник, гранит, иногда даже куски железной руды. Если же подходящих камней не находилось, вместо них использовали комья обожжённой глины и строили из «искусственных камней» точно так же, как из природных. Традиция превыше всего!

Самый верх печи перекрывали большим плоским камнем, а когда такой камень не удавалось найти, – искусно выкладывали свод из небольших камней. В том случае, если свод получался достаточно ровным, на нём размещали глиняную жаровню.

На левом берегу Днепра (территория племени северян), а также на территории нынешних Румынии и Болгарии существовал ещё один вид печи. В этих местах основным жилищем была полуземлянка; так вот, печь возникала непосредственно при выкапывании котлована. Её попросту вырезали в материковом останце. Учёные полагают, что эта традиция сложилась не позже VII века.

Печной свод был сплошным, дым выходил наружу, прямо в жилое помещение, через устье печи. Жилища с такими печами назывались «курными» или «чёрными» («топить по-чёрному»), потому что на внутренней стороне крыши и на верхних венцах стен оседал толстый слой сажи. Из-за этого в славянских жилищах очень долго не делали потолков, так что при относительно небольшой площади курные избы были достаточно высоки – по мнению некоторых исследователей, до полутора «нормальных» этажей. Это затем, чтобы поднимающийся кверху дым плавал по крайней мере выше людских голов и не ел глаза.

Печь ставили обычно устьем в сторону входа, в правом углу, но были поселения, где предпочитали левый. Таких поселений не много, они являются, скорее, исключением. Не забудем, что разожжённая печь в зимнее время была одним из основных источников света. Не забудем также, что важнейшим женским рукоделием в те времена было прядение. Сидя на лавке возле устья печи, женщина правой рукой вращала веретено (см. главу «Потворин пряслень»), левой же сучила нить и, конечно, то и дело поглядывала в ту сторону. Если печь стояла слева от входа, свет падал неудобно для работы. Ещё в начале ХХ века в русской деревне было множество курных изб, в которых, словно полторы тысячи лет назад, работали у печи домашние мастерицы. Не случайно в Словаре В. И. Даля изба с левосторонним расположением печи названа «избой-непряхой» за то, что в подобном жилище женщине «не с руки» прясть.

В VIII—Х веках печи по-прежнему ставили в дальнем от входа углу, и правостороннее расположение преобладало. Однако время и народная смекалка внесли некоторое разнообразие в конструкцию печи. Каменки строили в прежних традициях, но наряду с ними появились и распространились печи, полностью вылепленные из глины. Чтобы мягкая глина в процессе «битья» печи не обвалилась под собственной тяжестью, вначале делали плетёный каркас. Когда печь начинали топить, каркас выгорал, но в нём уже не было надобности – глина обжигалась и затвердевала. Куски глины с отверстиями, оставшимися от выгоревшего каркаса, найдены при раскопках.

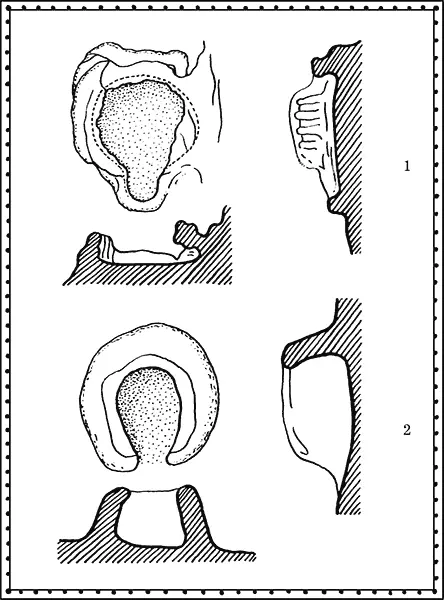

Как же готовили пищу в этих печах? Учёные указывают, что высота устья обычно была не более 20–30 см – только всунуть полено. Затруднительно вставить в такую печь горшок со щами на целую большую семью, тем более посадить печься хлебы. С другой стороны, пища в горшке, поставленном сверху на печь, закипеть и свариться не могла – не хватило бы температуры. С хлебами вопрос разъяснился, когда были найдены остатки специальных хлебных печей с широкими устьями. Они располагались в отдельных постройках или выгородках из плетня. Насчёт супа и каши вопрос оставался открытым, пока археологам не попались остатки рухнувших сводов с круглыми, тщательно заглаженными отверстиями диаметром около 20 см. Некоторые исследователи сначала решили, что эти отверстия предназначались для выхода дыма. Такая точка зрения, впрочем, вскоре отпала, поскольку в этом случае печь сразу стала бы хуже греть, чего наши пращуры, конечно, допустить не могли. Значит, во время протапливания печи отверстие чем-то плотно закрывали. Чем же? И тогда учёных осенило: днищем горшка! Разведя в печи огонь, в отверстие свода вставляли горшок. И варили пищу, как на плите. Иногда на отверстие ставили глинобитные, с высокими «окраинами» сковородки.

Выбор материала для печи (камня или глины) первоначально был связан с местными условиями, то есть с наличием или отсутствием подходящего камня. Однако в VIII—Х веках материал и форма печи (прямоугольная или круглая, появившаяся в Х веке) стали зависеть большей частью от сложившихся в данном месте традиций, превращаясь в этнографический признак.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)