Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот и огонь, загоравшийся в древнеславянской печи, «закреплял» только что созданную домашнюю Вселенную за её хозяевами-людьми.

Непременным элементом новоселья поныне остаётся застолье, на которое созывают гостей. Сейчас для нас такое застолье – просто праздничная пирушка, завершение трудов и награда за них. А вот в древности она поистине «освящала» вновь осваиваемое пространство, ещё крепче утверждая в нём хозяев. Мифологические воззрения здесь снова причудливо переплетаются с психологическими закономерностями. Многие замечали это на собственном опыте: устроившись в купе поезда или в гостинице чужого города, поначалу чувствуешь себя неуютно. Но стоит поесть – и сразу вроде обжился, всё начинает входить в привычную колею. Вот так и первая трапеза за новым столом. Стол, кстати, тоже занимал важное место в мифологическом осмыслении внутреннего пространства избы. В главе «Хлеб» уже говорилось, что стол называли Божьей ладонью: категорически запрещалось бить по нему кулаком. Не давали и влезать на стол домашним животным и «глупым» младенцам, которые его, чего доброго, ещё осквернят.

И если теперь с новосёлами пируют друзья, сослуживцы, те, кто помогал с переездом, то раньше это была в основном родня. Приходили к столу не с пустыми руками: все несли хлеб-соль – чтобы он никогда не переводился на новом столе, чтобы не оскудевала Божья ладонь.

А кроме того, особое значение придавалось самому первому гостю. Первым человеком, заглянувшим в новую избу, обязательно должен был стать кто-то домовитый, хозяйственный, порядочный, добрый и щедрый – ни в коем случае не «лиходей» и не горе-хозяин, у которого всё валится из рук. Но уж об этом заботились соседи и друзья новосёлов.

Любопытно, однако, что окончательно освоенной, «освящённой», полностью «прирученной» и обжитой изба считалась лишь после того, как в ней совершалось одно из ключевых событий жизненного цикла: рождение, смерть или свадьба. Именно к этим моментам языческого освящения в позднейшую эпоху приурочивали и христианское освящение, происходившее, таким образом, иногда через несколько лет после постройки избы.

Только с этого времени новый дом становился воистину Домом, в котором, согласно пословице, «и стены помогают».

Скамья и лавка

Нетрудно убедиться в том, что обычаи и обряды, связанные с подготовкой строительства, возведением дома и, наконец, вселением и переездом, сохранились значительно лучше «материальной части» – самих жилищ наших предков. Действительно, учёные указывают, что древние поверья очень медленно менялись с течением веков и жили почти в прежнем виде до тех пор, пока было кому беречь их и передавать внукам, пока люди ощущали себя наследниками бесчисленных поколений и основой будущности своего рода. Словом, пока держалась «связь времён», пока существовала традиционная сельская община, уходившая корнями в те далёкие времена, которым и посвящена эта книга. Ни вражеские нашествия, ни смена официальной религии не поколебали устоев. Но когда в силу неумолимых экономических причин в конце ХIХ века крестьянская община начала распадаться, – стала быстро теряться и традиционная народная культура.

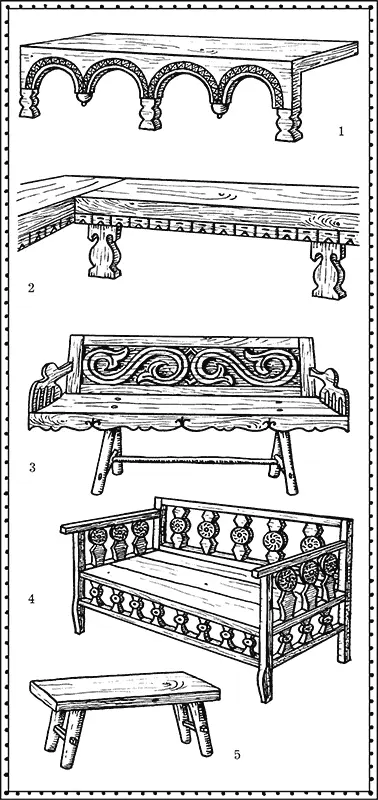

Кто теперь сразу ответит, чем различаются, например, «лавка» и «скамья»? Обидно, когда их путают между собой авторы исторических романов. Бывает даже так, что герой «садится на лавку», после чего «встаёт со скамьи». Между тем разница есть, и достаточно принципиальная: лавка неподвижно укреплялась вдоль стены избы и чаще всего была лишена стоек, а скамья была снабжена ножками, её передвигали. Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали – на лавку или на скамью.

К счастью, учёные-этнографы успели и сумели спасти немало из уходившего навеки, так что вкупе с археологическими находками и сообщениями письменных источников этот материал даёт возможность очень многое понять и восстановить.

Слово, память народа оказались прочнее металла, камня и дерева… Самое интересное, что древние люди прекрасно это понимали. Так, скандинавы времён викингов полагали: главное, что должен оставить после себя человек, – это достойную память. «Богатство, – говорили они, – легко унесёт время; слово же не ведает смерти!»

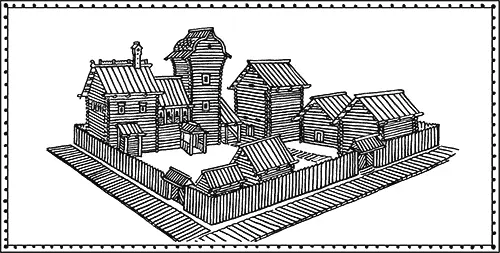

Мы уже видели, что среди учёных нет полного единогласия по поводу внешнего вида древнерусского дома. Слишком многие из найденных обломков допускают различное истолкование. Например, дополнительные внешние венцы северных изб, о которых говорилось выше.

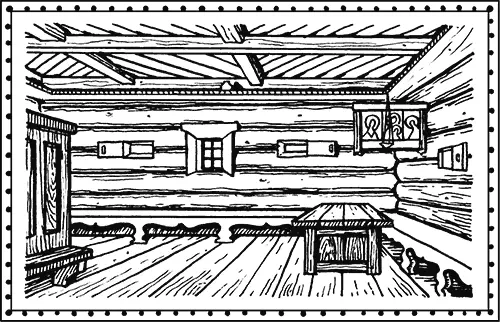

Попытки восстановить внутреннее убранство избы наталкиваются на ещё большие трудности. Множество мелких деревянных предметов за тысячу лет бесследно исчезло, сгнило, рассыпалось в прах. Но не все. Что-то отыскано археологами, что-то может подсказать изучение культурного наследия родственных и соседних народов. Определённый свет проливают и позднейшие, зафиксированные этнографами образцы… Словом, о внутреннем убранстве русской избы, как и обо всём прочем, можно говорить без конца. Остановимся лишь на двух интересных эпизодах.

Начнём от печки

Русская печь кажется настолько неотъемлемой, исконной национальной принадлежностью нашего народа, что некоторые авторы исторических романов не задумываясь помещают её в интерьер избы, например, IХ века. Между тем печь прошла путь не менее длинный, чем сама изба, и на этом пути не раз меняла свой облик, приспосабливаясь к нуждам людей.

Несомненно, древнейшие предки славян, как и другие первобытные племена, варили пищу и грелись вокруг обычных костров («обычный» – слово неточное; устроить хороший костёр – тоже наука). С переходом к оседлости и основательным жилищам костры переселились под крышу и обрели постоянное место в доме. Так появились очаги, выложенные камнями. Однако коэффициент полезного действия очага невелик: чтобы поддерживать в доме тепло, требуется слишком много дров. Поэтому с течением времени открытый очаг начал превращаться в печь. Печь лучше нагревала дом и дольше сохраняла тепло, да и в отношении пожара была куда безопасней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)