Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

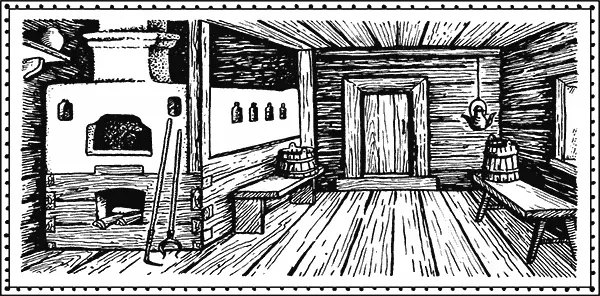

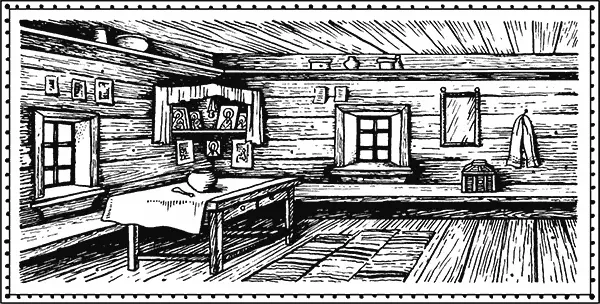

В «западнорусском» типе планировки (Псковская, Витебская, Новгородская, Смоленская губернии) печь находилась у входной двери и была к ней повёрнута устьем. Аналогичным образом ставили печи в Белоруссии, на Украине, в Польше, в Латгалии, на востоке Литвы, частично в Карелии. При «северно-среднерусском» типе планировки (северные, центральные и поволжские губернии) печь также располагалась у входа, но устье её было обращено в сторону от него, к дальней стене.

При этом все авторы единодушно указывают, что красный угол располагался по диагонали от печи. То есть совершенно не обязательно в дальнем от входа углу, по правую руку. Мог он находиться и у входной двери. Какие же законы управляли взаимным расположением в избе красного угла и печи? Ибо, конечно, расположение это – отнюдь не случайно. Древние люди вообще крайне редко делали что-либо случайно, «абы как». Буквально всё, вплоть до мельчайших деталей вышивки на одежде, было исполнено глубокого смысла. А строительство жилья – и подавно!

Мы уже видели, что в глазах наших предков изба была самой настоящей Вселенной – с небом, землёй, «нижним миром» и сторонами света. При этом со сторонами света связывались вполне определённые понятия. О них, как и о многом другом, здесь едва затронутом, опять-таки можно писать новую книгу. Заметим только, что восток и юг для наших предков символизировали солнечный восход, «красную» весну, полдень, «красное» лето, жизнь, тепло. На юге располагалось Мировое Древо, близ вершины которого помещался ирий – обитель Богов, света и добра. Напротив, запад и север прочно ассоциировались с «гибелью» солнца, смертью, холодом, мраком, лютой зимой, тёмными Богами.

Понятно, всякий разумный человек стремился расположить и обустроить своё жилище таким образом, чтобы силам зла, смерти и холоду было как можно труднее проникнуть вовнутрь. И наоборот, чтобы двери были настежь распахнуты навстречу добру, жизни, свету.

Причём в буквальном смысле этого слова. До появления окон единственным отверстием, посредством которого древнее славянское жилище сообщалось с окружающим миром, была дверь. А мы уже говорили о том, что древнейшие (VI–IХ веков) избы и полуземлянки славян, изученные археологами, были непременно обращены дверью на юг. Понятно теперь, что причина за этим крылась более глубокая, нежели простое желание осветить жилище.

Мы говорили также, что печь в ту эпоху ставили в противоположной от входа стороне: жильё топилось по-чёрному, и дым, прежде чем выйти сквозь дверь, плыл через весь дом. Неужели у наших предков не хватало соображения переместить печь поближе к двери, как это делали в позднейшие времена?

Не забудем, однако, что стена, противоположная входу, смотрела на север. То есть туда, откуда в любой миг могла подкрасться беда: холод, мрак, зло.

Начиная с Х века, после появления окон, южная ориентировка двери перестала быть обязательной. Впрочем, окна ещё в ХIХ веке, как правило, выходили на юг или восток, но никак не на север и не на запад. Вот тогда-то, в Х веке, и начали формироваться те четыре типа внутренней планировки жилища, о которых только что говорилось, – но расположение печи в северной части дома осталось неизменным.

Итак, красный угол, известный нам по этнографическим данным, располагался в южной или юго-восточной части помещения. Это было непреложное правило.

О священной силе печи, о том, что она была одним из «центров святости» дома, на этих страницах говорилось уже неоднократно. Святость красного угла тоже в доказательствах не нуждается.

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры. Эти учёные видят в их взаимном расположении своеобразную иллюстрацию к русскому двоеверию первых веков после официального принятия христианства и чуть ли не оппозицию «свет – тьма», где в роли «тьмы» выступает не север с его мифологическим злом, а языческая вера. Вряд ли можно с этим согласиться! Мистическое осмысление сторон света, как мы видели, было выработано нашими предками задолго до крещения Руси в конце Х века. Кроме того, множество примеров свидетельствует, что смена официальной религии очень мало что изменила в традиционной культуре народа. Так что, скорее всего, христианские священные изображения просто сменили в Божьем углу более древние – языческие, а на первых порах несомненно соседствовали там с ними.

Что же до печки… подумаем серьёзно, могла ли «добрая» и «честная» Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы – Домовой, – могла ли она олицетворять «тьму»? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жильё.

Литература

Байбурин А. К. Восточнославянские гадания, связанные с выбором места для нового жилища //Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977.

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.

Байбурин А. К. К описанию структуры славянского строительного ритуала // Текст: семантика и структура. М., 1983.

Байбурин А. К. Обряды при переходе в новый дом у восточных славян (кон. ХIХ – нач. ХХ в.) // Советская этнография. 1976. Вып. 5.

Байбурин А. К. «Строительная жертва» и связанные с нею ритуальные символы у восточных славян // Проблемы советской этнографии. Л., 1979.

Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956.

Воронин Н. Н. Главнейшие этапы русского зодчества Х—ХV столетий // Известия АН СССР: Серия истории и философии. 1944. Вып. 4.

Воронин Н. Н. Жилище // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.

Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.; Л., 1937.

Мораховская О. Н. К формированию группы названий жилых построек в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования: 1978. М., 1980.

Рабинович М. Г. Русское жилище в ХIII—ХVII вв. // Древнее жилище народов Восточной Европы. М., 1975.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)