Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

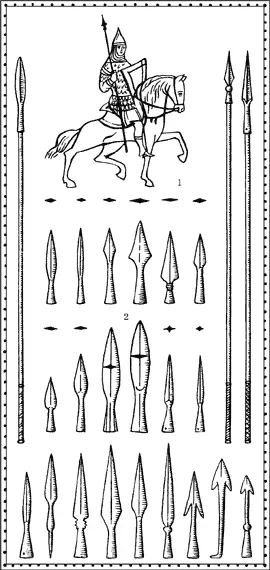

Копьё

Судя по археологическим данным, наиболее массовыми видами оружия были такие, которые могли использоваться не только в сражении, но и в мирном обиходе: на охоте (лук, копьё) или в хозяйстве (нож, топор). Военные столкновения происходили нередко, но главным занятием народа они не были никогда.

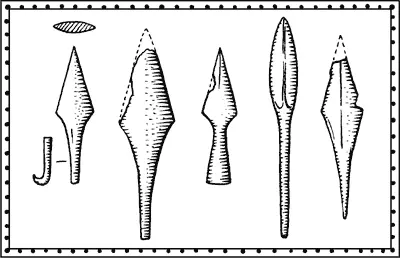

Наконечники копий очень часто попадаются археологам и в погребениях, и на местах древних сражений, уступая по массовости находок лишь наконечникам стрел. Учёные шутят, что, когда наконец решено было рассортировать многочисленные находки и привести их в систематический порядок, им пришлось буквально «продираться сквозь лес копий». Тем не менее наконечники копий домонгольской Руси удалось разделить на семь типов и для каждого проследить изменения в течение веков, с IХ по ХIII.

При составлении книги мне не раз приходилось убеждаться, что о каждом «пункте» материальной или духовной культуры древних славян, будь то Бог Грозы, простая ложка или закладка новой избы, можно написать отдельную большую работу – откуда пошло, как развивалось, во что превратилось в дальнейшем, как (о материальном предмете) делали и с какими поверьями связывали. В этом смысле не представляют исключения и копья. Чтобы не растягивать чрезмерно эту главу и не утонуть в обильном материале, расскажем лишь о трёх неправильных представлениях, почему-то укоренившихся в нашем сознании и даже проникших в произведения, претендующие на историческую достоверность.

Во-первых, многие убеждены, что древнерусские воины, пользуясь копьями, метали их во врага. Батальные сцены иных исторических романов пестрят фразами типа: «просвистело метко пущенное копьё…» Во-вторых, когда спрашиваешь кого-нибудь, что такое рогатина, люди после некоторого раздумья чаще всего тычут в воздухе двумя растопыренными пальцами – дескать, что-то вроде вил или рогульки. И в-третьих, конных витязей наших былин очень любят изображать изготовившимися к «рыцарскому» таранному удару копьём, нимало не задумываясь, в каком веке такой приём появился.

Начнём по порядку.

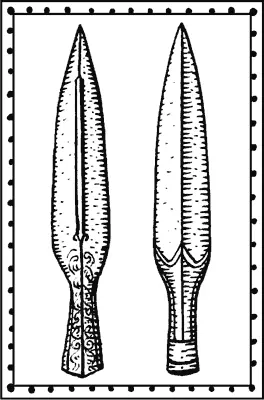

Как рассказывается в соответствующих главах, меч и топор – оружие ближнего боя – были предназначены для нанесения рубящего удара. Колющим оружием рукопашной служило копьё. Учёные пишут, что копьё пешего воина IХ—Х веков общей длиной несколько превосходило человеческий рост: 1,8–2,2 м. На прочное деревянное древко («древо», «стружие», «оскепище») около 2,5–3,0 см толщиной насаживали втульчатый наконечник до полуметра длиной (вместе со втулкой). К древку он крепился заклёпкой или гвоздём. Формы наконечников бывали различны, но, по убеждению археологов, преобладали удлинённо-треугольные. Толщина наконечника доходила до 1 см, ширина – до 5 см, причём оба режущих края остро оттачивались. Кузнецы изготавливали наконечники копий разными способами; бывали цельностальные, бывали и такие, где прочная стальная полоса помещалась между двумя железными и выходила на оба края. Такие лезвия получались самозатачивающимися, так как железо стирается легче стали.

Подобное копьё служило не для метания. Очень похожие, кстати, бытовали у скандинавов. Викинги часто украшали серебряной насечкой втулку наконечника копья, что и позволяет отличать скандинавские копья, найденные в нашей земле: у славян такого обыкновения археологи не прослеживают. Зато скандинавские саги сохранили для нас красочные описания копий и их боевого применения. Древко копья иногда защищали металлическим покрытием, чтобы враг не мог с лёгкостью его перерубить. Подобное копьё викинги называли «кол в броне». А вот как им сражались: «…он закинул за спину щит и, взяв обеими руками копьё, рубил им и колол…» Древнерусские документы, упоминая об ударе копьём, употребляют аналогичные выражения. А скандинавские археологи добавляют: «Посмотрите на эту замечательную насечку. Можно ли представить себе, чтобы такое богато украшенное оружие использовали всего один раз?»

Для метания наши предки использовали специальные дротики – «сулицы». Их название происходит от глагола «сулить», имевшего значение «совать» и «метать». Как доказано специалистами, сулица представляла собой нечто среднее между копьём и стрелой. Длина её древка доходила до 1,2–1,5 м, соответственно меньше были и все остальные размеры. Наконечники же чаще были не втульчатые, как у копий, а черешковые, причём – любопытная деталь – прикреплялись к древку сбоку, входя в дерево лишь загнутым нижним концом. Вот это – типичное оружие «одноразового использования», которое почти наверняка терялось в бою. Археологи относят сулицы с более широкими наконечниками к охотничьим, к боевым же – снабжённые узким, прочным наконечником, способным пробить доспех и глубоко войти в щит. Последнее было немаловажно, так как сулица, засевшая в щите, мешала воину маневрировать им, прикрываясь от ударов. Поворачивая щит, чтобы обрубить торчащее древко, воин опять-таки подвергал себя опасности…

Заметим, что в исключительных случаях, в упорных сражениях, когда необходимо любой ценой поквитаться с противником, копья, бывало, метали. И точно так же случалось, что сулицами кололи в ближнем бою. Наши летописи упоминают и о тех и о других случаях, но всегда – как исключение, как иллюстрацию к жестокости боя. Вот пример. Израненный воин, лёжа среди мёртвых, видит неосторожно подошедшего к нему вражеского полководца. Под руку воину попадает сулица – и тут уже «не до правил»…

Возвращаясь к копьям, нарочно предназначенным для пешего рукопашного боя, упомянем о наконечниках особого рода, которые попадаются археологам в пластах, относящихся к ХII веку и позже. Их вес достигает 1 кг (при весе обычного наконечника 200–400 г), ширина пера – до 6 см, толщина – до 1,5 см. Длина лезвия – 30 см. Впечатляет и внутренний диаметр втулки: поперечник древка доходит до 5 см. Наконечники эти по форме напоминают лист лавра. В руках могучего и опытного воина такое копьё могло пробить самый прочный доспех, в руках охотника – остановить медведя и кабана. Вот это-то грозное копьё и называют рогатиной. Впервые рогатина появляется на страницах летописи при описании событий ХII века (что соответствует и археологическим данным) как боевое оружие, но в дальнейшем она всё более переходит в разряд охотничьих копий. Учёные указывают, что рогатина – русское изобретение, ничего подобного в других странах на сегодняшний день не обнаружено. И даже в соседнюю Польшу слово «рогатина» проникло из русского языка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)