Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

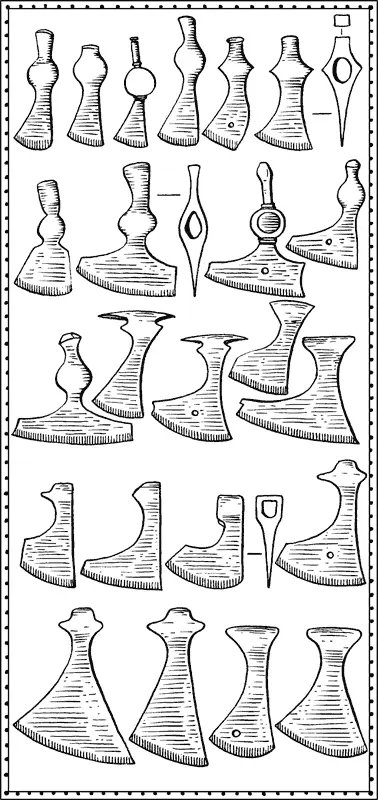

Не случайно топоры этого вида бывали (в зависимости от размеров) и рабочими, и боевыми. Начиная с Х века они широко распространились по Руси, становясь наиболее массовыми. Другие народы по достоинству оценили русское изобретение. Археологи находят топорики такого типа в Волжской Болгарии, Скандинавии, Польше, Чехии и Прибалтике. Но эти находки датируются более поздним временем, так что даже самым упорным норманнистам остаётся только признать восточнославянское происхождение топоров данного вида.

Упомянем одну любопытную деталь. На лезвиях некоторых боевых секир учёные нет-нет да и обнаруживают… дырочку. Её назначение очень долго было предметом научного спора. Одни считали дырочку магическим знаком, другие – украшением, третьи – производственным клеймом, четвёртые полагали, что в дырочку вставлялся металлический стержень, чтобы топор не слишком глубоко входил при ударе, пятые доказывали, что в неё продевали проволочное кольцо с привязанной верёвкой – подтягивать секиру обратно к себе после броска в цель. В действительности всё оказалось куда практичней и проще. По мнению многих археологов, дырочка служила для пристёгивания на лезвие матерчатого чехла, «да ся человек не обрежет». А кроме того, за неё топор вешали у седла или на стену.

Некоторые учёные по аналогии с дырочкой на секире предлагают вспомнить копья эпохи бронзы, в наконечниках которых тоже делались отверстия. Подобные копья археологи находят в степной зоне России, а также в Дании и в Китае. Установлено, что их отверстия служили для крепления кожаных или матерчатых кисточек, подвесок, даже фигурок – вроде того как в наши дни оформляется конец древка военного знамени. Сохранилось одно древнекитайское копьё – к отверстиям в его наконечнике прикреплены на цепочках миниатюрные фигурки пленников, висящих, словно на дыбе, с вывернутыми руками…

Итак, топор был универсальным спутником воина и верно служил ему не только в бою, но и на привале, а также при расчистке дороги для войска в густом лесу. Право же, неплохо бы помнить об этом авторам произведений, которые заставляют своих героев рубить мечами кусты и деревья или колоть дрова для костра. Гораздо большего уважения заслуживают наблюдения восточных путешественников, которые своими глазами видели славянских воинов в начале Х века. Записи эти свидетельствуют, что наши предки в боевом походе постоянно носили при себе не только меч, но также топор, нож и другие необходимые инструменты, вплоть до пилы – целый арсенал «орудий ремесленника».

В заключение сделаем ещё одно замечание. Чем отличается «секира» от «топора» и есть ли между ними различие? В археологической литературе оба эти слова употребляются вперемежку, как синонимы. В древнерусских литературных памятниках чёткого различения также нет. Зато в художественной литературе «секирой» чаще называют боевой, а не рабочий топор: видимо, грознее звучит.

Тем не менее часть филологов настаивает, что «топором» в основном именовали как раз боевой топор, а «секирой» – рабочий. Во всяком случае, именно слово «топор» перешло из языка восточных славян в язык далёкой Исландии, закрепившись в нём как одно из названий боевого топора. Интересно, что славянские и германские языки в этом случае как бы «обменялись» названиями. Наши предки употребляли ещё один синоним «топора» – забытое ныне слово «брадва» (“брадовь”, “брады”). Языковеды полагают, что в глубочайшей древности это слово перешло к нам из языка германцев. Причём «брадва» не случайно похожа на «бороду». И германцам, и нашим предкам оттянутое вниз лезвие топора казалось «бородатым». Уже знакомую нам широколезвийную секиру в Исландии так и называли – «бородатый топор»…

Булава, палица, дубина

Когда говорят «булава», чаще всего представляют себе то чудовищное грушеобразное и, видимо, цельнометаллическое оружие, которое художники так любят привешивать на запястье или к седлу нашему богатырю Илье Муромцу. Вероятно, оно должно подчёркивать тяжеловесную мощь былинного персонажа, который, пренебрегая утончённым «господским» оружием вроде меча, сокрушает врага одной физической силой. Возможно также, что здесь сыграли свою роль и сказочные герои, которые если уж заказывают себе у кузнеца булаву, так непременно «стопудовую»…

Между тем в жизни, как водится, всё было гораздо скромнее и эффективней. Древнерусская булава представляла собой железное или бронзовое (иногда заполненное изнутри свинцом) навершие весом 200–300 г, укреплённое на рукояти длиной 50–60 см и толщиной 2–6 см. Рукоять в некоторых случаях обшивалась для прочности медным листом. Как пишут учёные, булава употреблялась в основном конными воинами, была вспомогательным оружием и служила для нанесения быстрого, неожиданного удара в любом направлении. Булава кажется менее грозным и смертоносным оружием, нежели меч или копьё. Однако прислушаемся к историкам, которые указывают: далеко не всякий бой раннего средневековья превращался в схватку «до последней капли крови». Довольно часто летописец заканчивает батальную сцену словами: «…и на том разошлись, и раненых было много, убитых же мало». Каждая сторона, как правило, желала не истребить врага поголовно, а лишь сломить его организованное сопротивление, заставить отступить, причём бегущих преследовали отнюдь не всегда. В таком бою было вовсе не обязательно заносить «стопудовую» булаву и по уши вколачивать недруга в землю. Его вполне достаточно было «ошеломить» – оглушить ударом по шлему. И с этой задачей булавы наших предков справлялись отлично.

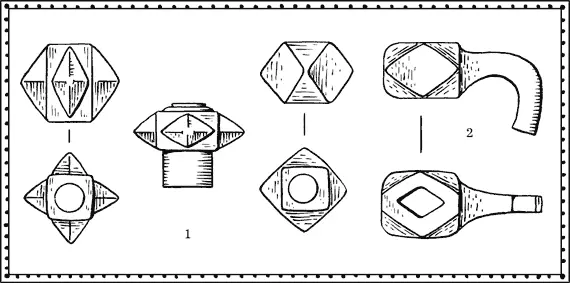

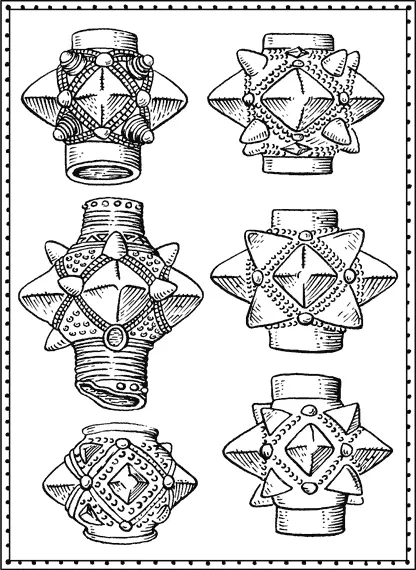

Судя по археологическим находкам, булавы проникли на Русь с кочевого Юго-Востока в начале ХI века. Среди древнейших находок преобладают навершия в виде куба с четырьмя шипами пирамидальной формы, расположенными крестообразно. При некотором упрощении эта форма дала дешёвое массовое оружие, распространившееся в ХII—ХIII веках среди крестьян и простых горожан: булавы делали в виде кубов со срезанными углами, при этом пересечения плоскостей давали подобие шипов. На некоторых навершиях такого типа имеется сбоку выступ-«клевец». По мнению учёных, булавы-«клевцы» предвосхищают «молоты с клювом сокола», распространившиеся в ХV веке и служившие для дробления тяжёлых, прочных доспехов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)