Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов

- Название:О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-426-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов краткое содержание

О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

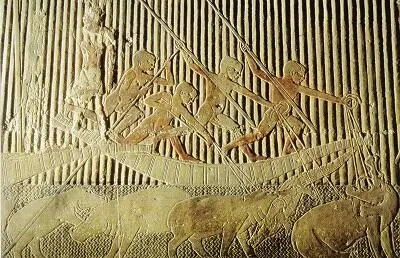

В 1663 году появляется обширное сочинение французского филолога-гебраиста Самуэля Бошара ( Bochart ), целиком посвященное упоминаемым в Писании животным (« Hierozoicon, sive bipartitum opus de animalibus Sacrae Scripturae ») [894]. Опираясь на античные, еврейские, арабские тексты, свидетельства путешественников и ученых зоологов, Бошар настаивал, что библейский Левиафан — это нильский крокодил ( crocodylus niloticus ), a беге мот — гиппопотам [895]. К 1712 году сочинение Бошара было издано по меньшей мере пять раз и стало наиболее авторитетным руководством в истолковании библейской зоологии. Но рассуждения английского филолога убедили не всех. Библейский Левиафан, если согласиться с тем, что это водоплавающее животное, связывается по тексту с морем, а крокодилы в море не водятся (исключение составляет crocodilus porosus — так называемый «гребнистый крокодил», но он обитает за тысячи километров от Египта и Палестины, в Юго-Восточной Азии и Австралии). Гиперболическое описание Левиафана в книге Иова также не слишком согласуется с крокодилом: слова Господа о невозможности «вытащить левиафана удою и веревкою пригнести язык его» (Иов. 41.1–2.26) созвучны общему смыслу описания этого чудовища в книге Иова, как необоримого для человека [896]. А ведь уже из сообщений античных авторов было хорошо известно, что крокодилов в Египте и ловили, и даже приручали [897]. Слова о светоносном чихании и огненном дыхании Левиафана применительно к крокодилу также приходится истолковывать скорее метафорически, чем буквально (см., впрочем, ниже). Нет определенности и с образом бегемота: само слово behemoth возводится к гипотетическому египетскому композиту p'-ih-mw , « pehevu » — «бык [из] реки», который, однако, не употреблялся для обозначения гиппопотама ни в египетском, ни коптском языке [898]. Странным кажется библейское сравнение хвоста бегемота с кедром, характеристика его как самого большого зверя из живущих и упоминание о том, что «горы при носят ему пищу» (Иов. 40, 17) [899]. Бегемот также рисуется в Библии необоримым для человека; никто, кроме Господа, не способен приблизиться к нему «с мечом» (Иов 40, 19). Между тем египтяне регулярно отмечали праздники по случаю охоты на гиппопотамов, а саму охоту изображали как весьма заурядную (см. такое изображение на рельефе из гробницы Мерерука эпохи VI династии, ок. 2400–2250 г. до н. э.) [900].

В 1708 году доводы Бошара были оспорены в диссертации Иоганна Вильгельма Байера, настаивавшего на справедливости традиционного отождествления бегемота со слоном, а Левиафана — с китом [901].

О богословско-«зоологической» полемике западноевропейских библеистов XVII века русские грамотеи того же времени, скорее всего, не знали. В старинных «Азбуковниках» Левиафан именуется «царем, сущим в воде», но нигде не называется ни крокодилом, ни китом [902]. В «Послании Корнилия, инока Снетныя горы, к сыну его, попу Ивану», составленному, по-видимому, в конце XVI века, левиафан толкуется как Сатана, соблазняющий героя на богопротивные вещи: «И паки ныне той же левиафан <���…> тя научи вторую супругу пояти» [903]. Михаил Ломоносов в переложении заключительных глав книги Иова дополняет описание Левиафана отсутствующими в Библии деталями («светящиеся чешуи», «зубы — страшный ряд серпов», «как печь гортань его дымится», «очи раздраженны, как угль, в горниле раскаленный»), но ни единым словом не упоминает о крокодиле [904].

В то же время определенные сложности в истолковании имени «левиафана» у русских грамотеев были. В церковнославянском переводе книг Иова и Исхода сохранено имя «левиафан», в Псалтыри «левиафан» передается словом « sмiй » [905], что соответствует его передаче не в еврейском, а в греческом тексте (δρακων). Схожим образом переводилось это слово и в старославянских переводах Псалтыри, сделанных с греческого перевода [906]. В силлабической «рифмотворной Псалтыри» Симеона Полоцкого (1680) стихи 103-го псалма, упоминающие в еврейском тексте о левиафане, пе реданы близко к церковнославянскому тексту — «змий лют»:

ту корабли плавают и змий лют играет,

иже от малых рыбиц ругаем бывает [907].

Но в стихотворении-парафразе на тот же 103-й псалом, включенном Симеоном в «Вертоград многоцветный», левиафан-змей именуется китом:

Кит есть, иже змий пророком реченный

в поругание Богом сотворенный,

сей бо плотию есть великий зело,

и вся ясть смело [908].

В своих поэтических опытах Симеон, как известно, не был вполне оригинален, ориентируясь не только на церковнославянскую, но также на латинскую и польскую традиции библейских переводов. «Конфликт версий» в приведенных примерах объясняется, вероятно, теми же обстоятельствами. Среди источников «Рифмотворной псалтыри» Симеона исследователи указывали на польский перевод Псалтыри Яна Кохановского, но в интересующем нас месте это мнение определенно требует коррективов, поскольку в тексте Кохановского упоминается как раз о ките ( wieloryb ) [909]. Во втором случае Симеон, как установил Э. Хипписли, близок к латинскому тексту проповедей Матфея Фабера — там, как и у Кохановского, речь опять же идет о ките ( cetus ) [910]. Появление левиафана-кита в «Вертограде многоцветном» подкрепляется, таким образом, обоими западными текстами.

В прозаической Псалтыри, переложенной в 1683 году Аврамием Фирсовым с церковнославянского на «простой обыклой словенской» язык, в переводе 73-го псалма «левиафан» также заменяется «змеем», но в маргинальных пометах к этому слову некоторые списки поясняют его дополнительно: транслитерацией древнееврейского «левиафан», «ихтиологическим» синонимом — полонизмом «велерыб» и контекстуальным уточнением 14-го стиха, «то есть фараон» [911]. В 103-м псалме «левиафан» еврейского текста и «змей» церковнославянского передается как «велерыб» в основном тексте (но пояснен как «левиафан» в глоссах): «В море убо великом, и зело пространном, тамо гади, им же несть числа, колико суть малых, толико и великих. По нему корабли плавают, велерыб его же ты, господи, сотворил еси да играет в нем» [912].

В предисловии к своему труду Аврамий указывал, что он пользовался польскими переводами Библии — Якова Вуйка, Николая Радзивилла и «иных преводников» (Е. А. Целунова полагает, что помимо Краковской библии Вуйка 1599 года и Радзивилловской библии 1563 года, Аврамий использовал также Гданьскую библию 1632 года), что объясняет появление в русском тексте польского, но вполне понятного русскому читателю слова (по той же модели в церковнославянском тексте Псалтыри образуются слова «велелепие», «велелепота») [913]. Другое дело, что таких читателей у Аврамия практически не было (на сегодня известно четы ре рукописи этого перевода, одна из которых, по указу патриарха Иоакима, была «похоронена» в ризной казне с патриаршей резолюцией «без указу смотрит давать не велено никому») [914].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: