Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Название:Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-302-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. краткое содержание

В сборник включены неопубликованные и новые исследования: «Истоки русской самобытности», «Оккультная мистерия русского авангарда», «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского», «Современный роман как языковое путешествие»… Особый раздел представляют статьи, посвященные архитектуре русской эмиграции. В очерке «Кремль, Москва, Россия» анализируются проекты виртуального и реального восстановления памятников Московского Кремля.

Издание является научно-познавательным, написано выразительным языком, хорошо иллюстрировано и предназначено для широких кругов читателей: историков, искусствоведов, филологов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать отечественную культуру.

Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

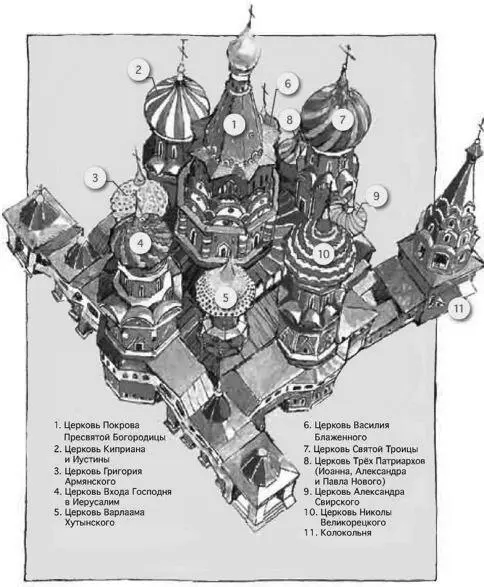

Девятичастная основа храма несла восходящую к древности символику полноты, завершенности. Собор Покрова Богородицы, по мысли его создателей, должен был выражать идею объединения вокруг Москвы всех русских земель и всех единоверных народов. В середине XVI века существовало пять поместных Церквей, именовавшихся в соответствии с общеправославным Диптихом в следующей последовательности: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская (с Грузинской церковью в ее составе), Иерусалимская, Русская. Московская митрополия, автокефальная с 1448 года получила статус Патриархата в 1589 году. После завоевания Египта турками в 1517 году, Александрийская Патриархия попала в полную зависимость от Константинопольского Патриарха, и ее резиденция была перенесена в запустевшую столицу бывшей Византии. Кипрская церковь подчинялась властям католической Венеции, православные народы юга и запада Руси были покорены Великим княжеством Литовским, а Балкан – Османской империей.

Собор Василия Блаженного. 1561. Вид с востока.

Эти обстоятельства, несомненно, учитывались Иваном IV и митрополитом Макарием при расположении в соборе церквей. Главный, западный вход, ближайший к Спасским воротам Кремля, вел в храм Входа Господня в Иерусалим. Освящение этой и трех последующих церквей, расположенных по ходу движения посолонь , имел явную символическую связь с важнейшими для России Церквями некатолического мира (из их числа была исключена Александрийская Церковь): св. Григория Армянского, свв. Киприана и Иустины, живших в Антиохии, и Трёх Патриархов Константинопольских. Далее помещалась церковь св. Троицы (в память о Троицком храме, ранее стоявшем на месте собора) и две церкви, посвященные деяниям Ивана IV: св. Александра Свирского, в ознаменование победы над конницей крымских татар у стен Казанского кремля 30 августа 1552 года, в день памяти святого, и св. Николы Великорецкого – в честь перенесения иконы Николая Чудотворца в 1555 году по приказу царя крестным ходом по рекам из Вятки в Москву. Это событие знаменовало выход Вятского края из-под влияния Новгорода и начало замышлявшегося Иваном IV полного объединения русских земель. Круговой внутренний обход завершался в церкви св. Варлаама Хутынского, покровителя Ивана Грозного и рода рюриковичей. Храм Покрова Богородицы располагался в центре и был посвящен празднику, который лишь на Руси с самого возникновения в XII веке считался общенародным и символизировал Русскую поместную Церковь.

Собор Василия Блаженного. Вид сверху.

Дни престольных праздников также были учтены при расположении церквей. Памятные службы в храмах св. Александра Свирского и Трех Патриархов Константинопольских совершались в один день 30 августа и знаменовали начало осады Казани, эти храмы располагались рядом и соединялись прямым проходом, шедшим мимо Троицкой церкви. Память св. Григория Армянского и свв. Кирика и Иустины приходилась на 30 сентября и 2 октября, эти дни словно обрамляли по времени соборный праздник Покрова Богородицы и вместе с ним отмечали окончание Казанского похода. Престольные службы во Входоиерусалимском и Троицком храмах, располагавшихся в соборе на оконечностях оси запад – восток, подчинялись ритму православной пасхалии, начинали и завершали «пасхальную» девятерицу воскресных служб, которые, вероятно, проводились поочередно во всех девяти церквях. Храмы св. Варлаама Хутынского и св. Николы Великорецкого располагались рядом, но дни их престольных праздников, 6 ноября и 9 мая, разделяла ровно половина годового круга (плюс один день при счете посолонь ).

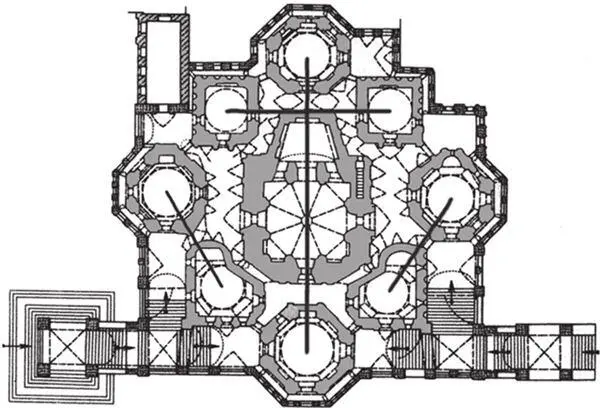

Столь важная для Средневековья религиозно-календарная образность устанавливала между всеми церквями особые смысловые связи. Выделенные линиями, они образуют на плане собора вытянутый крест с вершиной на востоке, середина его древа совпадет с осью шатра Покровского храма, справа и слева от основания креста симметрично разойдутся по сторонам две прямые, подобно «копию» и «трости» в изображении т. н. «голгофского» креста. Эта прикровенно-утонченная религиозная, историософская, пространственно-временная символика вызревала на протяжении почти трех лет, с осени 1552 года до закладки собора весною 1555-го. Одновременно продумывался его внешний облик, собирались средства, готовились строительные материалы, подбирались мастера, обсуждались предложения зодчих.

План собора Василия Блаженного и смысловые связи его церквей

Среди исследователей нет единства в истолковании скудных летописных сведений о строителях Покровского собора (Иване) Барме и Постнике (Яковлеве), [27] Ср.: Калинин Н. Ф . Постник Барма – строитель собора Василия Блаженного в Москве и Казанского кремля // Советская археология. 1957. № 3. С. 261–263; Баталов А. Л. Барма // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002.

но вряд ли следует на этом основании заменять их гипотезой о неизвестном иноземном архитекторе, создателе храма (упоминаний о котором не сохранилось вовсе). [28] Баталов А. Л. Собор Покрова Богородицы на Рву: История и иконография архитектуры» М.: Лингва-Ф, 2016. Автор этого солидного издания заявляет о своей «уверенности в участии иноземного мастера в создании собора» (С. 422), что вряд ли нужно оспаривать. При этом он настойчиво подвергает сомнению летописные сведения о его русских создателях, упоминаемых под именами Бармы и Постника (С. 420).

Автор гипотезы утверждает: «/…/ понять, что лежит в основе сообщений о двух русских мастерах, достаточно трудно. Об их иностранной выучке ясно свидетельствует сама архитектура, и ей мы отдаем предпочтение». [29] Там же. С. 421. Автор полагает, что собор Покрова на Рву «является фактом именно русского искусства» (С. 422), то есть оказывается памятником русской архитектуры по факту. Имплицитно он ставится в один ряд с творениями Фиораванти, Алевиза и других итальянцев, работавших в России при Иване III и Василии III, что не находит должного подтверждения в историко-культурном контексте эпохи. Автором гипотезы делается оговорка, что «вопрос о происхождении мастера /…/ является вторичным» (С. 420), с чем нельзя не согласиться.

Он не делает различий между строителями и зодчими, между исполнителями, в числе которых, очевидно, были иностранные мастера, и авторами проекта. Такое смешение неправомерно.

Аргументы, которыми обосновывается мысль об иноземном создателе Покровского собора, не подтверждаются источниками и не являются бесспорными: «/…/ с начала 1550-х годов мы прослеживаем деятельность на Руси нескольких иностранных мастеров (или нескольких групп). Один из них (или его артель) /…/ преобразует готические мотивы, комбинируя их с приемами, характерными для Ренессанса, создает новые готизирующие формы, далекие, однако, от своих прообразов. Этот архитектор работает только по заказу царя и его ближайших родственников. Круг созданных им построек включает и собор Покрова на Рву». [30] Там же. С. 419.

Данные утверждения. В качестве доказательства авторства приводится лишь новое предположение: «мы сталкиваемся здесь /…/ с проникновением на Русь внешних – по отношению к ее средневековой традиции – принципов архитектурного творчества», которые заключаются в том, что «особая насыщенность декора Покровского собора», тенденция к «избыточности декора» не находят аналогий в «местной архитектуре». [31] Там же. С. 421.

Но ведь такова была цель создателей этой общерусской святыни. Покровский собор должен был не только отличаться величиной и великолепием от всех доселе построенных на Руси храмов, но стать поистине неповторимым.

Интервал:

Закладка: