Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Название:Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-302-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. краткое содержание

В сборник включены неопубликованные и новые исследования: «Истоки русской самобытности», «Оккультная мистерия русского авангарда», «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского», «Современный роман как языковое путешествие»… Особый раздел представляют статьи, посвященные архитектуре русской эмиграции. В очерке «Кремль, Москва, Россия» анализируются проекты виртуального и реального восстановления памятников Московского Кремля.

Издание является научно-познавательным, написано выразительным языком, хорошо иллюстрировано и предназначено для широких кругов читателей: историков, искусствоведов, филологов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать отечественную культуру.

Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

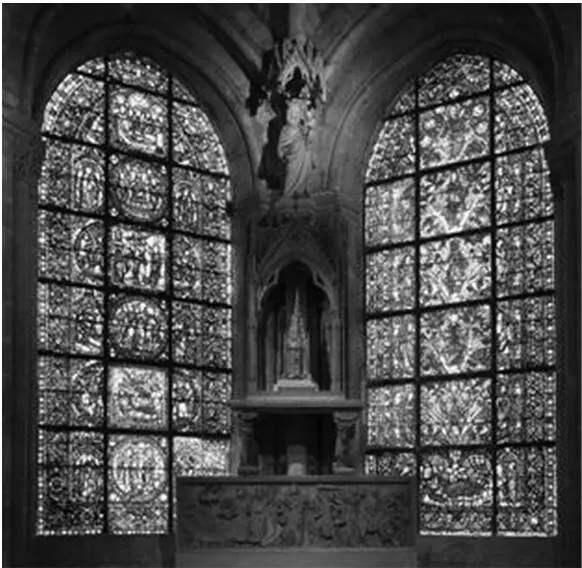

Витражи Базилики Сен-Дени. Париж. XIII–XV вв.

Возникшее в XIV столетии учение св. Григория Паламы противопоставляло метаморфозам физического света в готических витражах метафизику света невещественного, «присносущного». По его мысли, в таинстве преображения Христа на горе Фавор в виде света явилось не само естество Бога, а божественная нетварная энергия, под воздействием которой происходит преображение вещественного мира и обóжение человеческого существа. Византия отвергла церковные витражи, полагая, что их многоцветие искажает мистическую природу небесного света: он становится вещественным, «тварным», теряет божественное подобие. В соответствии с православным пониманием, божественный Свет, исходящий от единого Первоисточника, мистически преображает, «освящает» и «просвещает» телесность земной Церкви и потому «сияет внутри» иконы. Особая вещественность золотых, серебряных, усеянных драгоценными камнями церковных украшений, сверкающая смальта мозаик, цветовая глубина икон и фресок, в краски которых первоначально подмешивались измельченные «самоцветы», считались способными воспринять предвечное сияние и под воздействием божественного Света становиться светоносными. [26] Исследователь средневековой техники иконописи А. Н. Овчинников пишет по поводу состава красок древних икон и фресок: «во всех без исключения колерах присутствуют кристаллические пигменты – киноварь, аурипигмент или реальгар и почти во всех смесях, хотя в самой малой дозе, – кристаллы из группы синих или зелёных (или лазурит, или азурит, или медная зелень). Иначе говоря, три основных цвета спектра (красный, жёлтый и синий) /…/». Овчинников А. Н. Из опыта реконструкции древних икон // Музей и современность. Вып. II. М.: Науч. – исслед. ин-т культуры, 1976. С. 196–230. Стоит сравнить символическое воспроизведение небесного света в византийском искусстве с тем впечатлением, которое возникало при созерцании подобий сияющего солнца в металлических зеркалах архаической эпохи (бронзовых, латунных, серебряных и др.), а также при его отражении от поверхности воды в древнейших обрядовых сосудах.

В то же время окна храмов и палат, изображаемых на иконах, неизменно остаются тёмными, поскольку олицетворяют творение человека и образ всей христианской культуры, открытые Божественному свету, но не являющиеся сами по себе его источником.

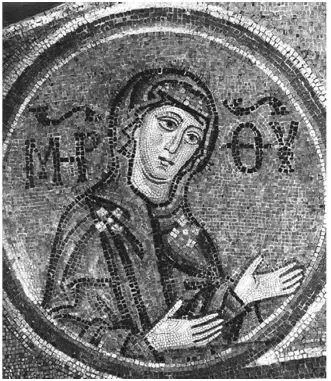

Богоматерь. Мозаика. Собор святой Софии. Киев. XII в.

Символика древнерусского предхристианства помогала восприятию византийской метафизики света. В полутьме вечерней службы дрожащие огоньки лампад и свечей казались россыпями звёзд. Утром, мерцая позолотой, церковная чаша плавно, словно солнце, появлялась из алтаря на Великом входе. В храм вели западные, южные и северные входы, а с востока через окно апсиды в него струился утренний свет, знаменуя божественную творящую энергию. Православный храм был осмыслен как новое святилище, в котором совершается ежедневное таинство кресения богоподобного света. Проникая в церковь, он пресуществлялся (менял сущность). Над престолом зримое сияние становилось нетварным, золотом просвечивало через иконостас, заполняло церковь и души верующих. Купольный свод храма оказывался «умным небом», озарённым светом взошедшего солнца – воскресшего Христа. На паперти и лестнице выходящих из храма встречал «свет невечерний», закатный и вместе с тем незаходимый, ибо каждая вечерняя служба становилась прологом утренней литургии, побеждающей тьму. Спускаясь по церковным ступеням, человек погружался в меркнущий, «дольний» мир; восходя к храму, поднимался в мир «горний», шёл навстречу световидному Божеству.

Для приходящих в церковь первая ступенька паперти становилась мысленным началом лестницы духовного восхождения. Высокое гульбище, возводимое вокруг храма на столбах-опорах, а в деревянных церквях на рубленых подклетах с повалами, расширяющимися кверху, казалось невесомым. Искусство средневековых зодчих рождало образ духовного парения над землей и молитвенного «шествия в небесах». Таковы Георгиевская церковь из села Вершина Архангельской области (1672), церкви Рождества Иоанна Предтечи из села Ширково (1697), Преображения (Вознесения) из села Василёво Тверской области (1732), храм Преображения из села Спас-Вежи Костромской области (1713, не сохр.).

В каменной архитектуре ощущение безвесия вызвали и белая, «бесплотная» окраска стен, и высокие, тающие в утреннем мареве или вечернем полумраке храмовые своды, а в позднейшие века – всё более крупные купола, будто висящие в небе. Чувство потери тела во время продолжительных богослужений усиливалось восходящими клубами кадильного дыма и звуками песнопений. Эти духовные воспарения в Средневековье метко называли летáсами – полетами ума. Образ взлёта над землёй подчёркивали названия входа в храм. Крыльцо , родственное словам крыло и крыть , иначе именовали паперть «преддверие, передняя», созвучное с папорть «крыло». Слово клирос (от греческого κλῆρος «участок земли») на Руси видоизменили в простонародное крылос , называя так место для поющих, словно скрытое от трапезной крылом ангела.

Апрель 2018

Дополнение к главе ««Иконосфера» русского Средневековья» в книге: Валерий Байдин. Под бесконечным небом. М.: Искусство – XXI век, 2018.

О символике и строителях храма Василия Блаженного

2 октября 1552 года, на следующий день после знакового для Руси праздника Покрова, очередной поход Ивана Грозного против Казанского ханства завершился его покорением. В честь этого события на Красной площади, напротив Спасских (Фроловских) ворот Кремля по монаршему повелению было решено возвести собор в честь Покрова Богородицы. Каковы же были зодческие идеи двадцатипятилетнего царя и его духовного наставника митрополита Макария, главы Русской церкви, проповедника союза светской и церковной власти, писателя, церковного просветителя и иконописца?

Победа над опасным соседом укрепила независимость и влияние Руси. В середине XVI столетия она являлась единственным православным государством, успешно противостоявшим натиску ислама. Покровский собор должен был стать ярким символом богохранимой державы, священной столицы восточнохристианского мира, соединившей величие «третьего Рима» и богоизбранности «русского Иерусалима». Квадратный по основному контуру план, состоящий из восьми церквей, симметрично расположенных вокруг девятой, напоминал о восьми богородичных праздниках, объединенных праздником собора Богоматери. Эта числовая символика отсылала и к поминальной девятине – обычаю обетных молитв по умершим, в данном случае – по воинам, погибшим при взятии Казани. Но не только.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: