Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Название:Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-302-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. краткое содержание

В сборник включены неопубликованные и новые исследования: «Истоки русской самобытности», «Оккультная мистерия русского авангарда», «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского», «Современный роман как языковое путешествие»… Особый раздел представляют статьи, посвященные архитектуре русской эмиграции. В очерке «Кремль, Москва, Россия» анализируются проекты виртуального и реального восстановления памятников Московского Кремля.

Издание является научно-познавательным, написано выразительным языком, хорошо иллюстрировано и предназначено для широких кругов читателей: историков, искусствоведов, филологов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать отечественную культуру.

Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

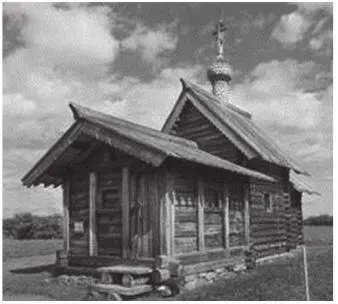

Церковь Воскрешения Лазаря. Кижи.

Вторая половина XIV в. (?)

Древнейшая из сохранившихся клетских церквей.

Для древних русов священный костёр являлся «иконой» небесного света, а солнечное святилище – символом неба. Предположительно, в сердцевине святилища укрепляли на столбе колесо с четырьмя или восемью спицами, которое уподобляли годовому солнечному кругу и называли коловрат . В соответствии с обрядовым счётом, девятой частью святилища считалась ось, направленная в зенит. Ограда из одного или двух рядов камней, либо земляного валика с крестообразно воткнутыми в него жердями и рвом снаружи, являлась символической, обережной. Предположительно, такое святилище носило название кремль . Это слово заимствовано от кельтов, с которыми древние славяне в первые века новой эры соседствовали на берегах Дуная и у восточных предгорий Карпат. В кельтском сromlech основы crom, croumm «круг» и lech, lek «камень» близки по смыслу и звучанию к словам храм «круглое здание» и лéщадь «плита, плитняк, плоский камень». В средневековую эпоху кремлём стали называть укреплённый стенами детинец – средоточие укреплённых древнерусских поселений.

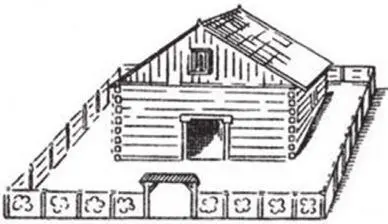

Храм Свентовита в Арконе. Остров Рюген. Реконструкция.

Середина XIX в.

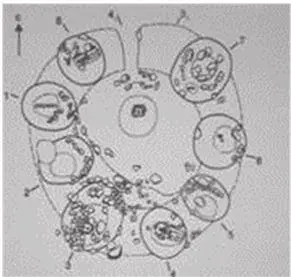

Перынское святилище. X в. Новгород. Реконструкция В. В. Седова. 1953

Восемь жертвенников-костров воспроизводят структуру дохристианского солнечного календаря.

Святилище Богит. X–XIII вв. Тернопольская обл., Украина. 2007.

На плане видны следы восьми костровищ, превращённых в грунтовые могилы, вход в святилище расположен с севера.

Внешний вид предхристианских храмов неизвестен. Возможно, им предшествовали временные покрытия над святилищными кострами, которые возводили на праздники, а также для совершения обрядов в непогоду и холода. Срединный столб и восемь столбов меньшей высоты, врытых по окружности между кострами, служили опорой для покатой кровли из тёса. Она защищала от дождей и снегопадов, но не ограждала от ветров и легко воспламенялась. Восьмичастные планы святилищ Перынь (Х в., Новгород) [18] Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М.: Наука, 1982, С. 261.

и Богит (X–XIII вв., Збруч, Тернопольская область) [19] Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. М.: Ладога – 100, 2007, С. 250, рис. 21, 22.

позволяют предположить подобное устройство простейших надсвятилищных сооружений. Типологически сходным являлись планы древнерусских полуземлянок VIII века из Боршевского городища (верховья Дона): восемь столбовых опор равномерно располагались по три с каждой стороны, девятый столб находился в середине, а земляная печь – в восточном углу.

В равной мере надсвятилищный храм мог воспроизводить и кровлю дома-полуземлянки, религиозно осмысленный образ которой восходил к погребальному кургану эпохи энеолита и, в особенности, – к медвежьей берлоге последующих времён. Проторусский культ медведя основывался на его способности «воскресать» весною после зимнего «умирания». Древнее название жилой землянки хата родственно авестийскому kata «дом, яма» и нижненемецкому kate «хижина». В противоположность хате надмогильные сооружения русы называли дом, домовина . Прокопий Кесарийский писал в VI веке, что склавины и анты левобережья Дуная живут «рассеянно» в полуземлянках с шатровыми крышами καλύβαι . [20] Прокопий Кесарийский. Война с готами. // URL: https://e-libra.ru/read/107164-voyna-s-gotami-o-postroykah.html.

Такое же устройство до последних времён сохраняли гуцульские восьмиугольные рубленые дома с пирамидальной крышей колы́бы (от праславянского * kolyba ). Арабский географ и писатель первой половины Х века Ибн Даста упоминал о восточнославянских жилищах с шатровыми крышами: «В земле Славян холод бывает до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, который покрывает деревянною остроконечною крышею, какие видим у христианских церквей, и на эту крышу накладывает земли». [21] Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу - Али - Ахмеда - бен Омара - Ибн - Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века по рукописи Британского музея. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1869. С. 32–33.

Земляной пол внутри и площадка снаружи храма были плотно утоптаны. В середине на алтарном камне горел неугасимый костёр-жертвенник. Из-за опасности возгораний пламя уменьшали. Отверстие на вершине шатра, предположительно, представляло собой колесо- коловрат , сквозь ступицы которого поднимался дым. Оттуда, а также через волоковые оконца нижнего сруба в храм проникал дневной свет. Возможно, на его внутренних стенах подвешивали полотна со священными знаками, ограждавшими святыню от злых сил, подобно тому, как вышитыми оборами ограждали по краям браные скатерти и полотенца.

Впоследствии «полотенцами» называли росписи в нижней части стен православной церкви. Простейший обережный узор выполняли в виде каймы из косых крестов: украшения храма и праздничной одежды взаимно уподоблялись.

Оградой святилища, как и в древности, служили камни, медвежьи черепа на кольях, высокие пни, называемые бдынами (от «бдящий, стерегущий») или стобόрие – забор из плотно составленных, заостренных брёвен. Входы в святилище и затем в храм располагались с востока. Резные вереи «столбы» ворот увенчивались «шишаками» – подобиями священного костра и будущего церковного купола, на соединённых створках вырезали восьмилучевое солнце: справа серп месяца- новика , слева месяца- ветоха (поскольку растущая луна всегда находится «одесную» от солнца, а убывающая «ошуюю»), вокруг них изображали звёзды. Такие украшения до начала ХХ века нередко воспроизводились на деревянных дворовых воротах и старинных лубках.

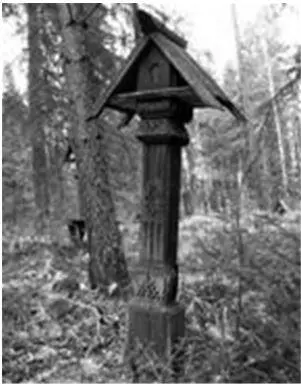

Старообрядческий могильный крест у села Краснояр.

Свердловская обл. Середина ХХ в.

Облик креста воспроизводит древний столбообразный надмогильный «бдын».

Снаружи храм, напоминал искупительный костёр, но соответствовал лишь алтарю христианской церкви: под шатром у пылающего жертвенника, вероятно, находились только вождь-жрец и его помощник, имевший при себе кресало . Остальные пребывали в ограде святилища, обряды совершались в хороводном движении, в череде молитвенного предстояния у костра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: