Павел Берков - История советского библиофильства

- Название:История советского библиофильства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Берков - История советского библиофильства краткое содержание

Берков Павел Наумович был профессором литературоведения, членом-корреспондентом Академии наук СССР и очень знающим библиофилом. «История» — третья книга, к сожалению, посмертная. В ней собраны сведения о том, как при Советской власти поднималось массовое «любительское» книголюбие, как решались проблемы первых лет нового государства, как жил книжный мир во время ВОВ и после неё. Пожалуй, и рассказ о советском библиофильстве, и справочник гос. организаций, обществ и людей.

Тираж всего 11000 экз., что по советским меркам 1971 года смешно.

© afelix.

История советского библиофильства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В «Библиографических известиях» не указано, что во главе Библиотечного отдела стоял поэт В. Я. Брюсов, один из самых выдающихся деятелей русской культуры. Этот эпизод в биографии Брюсова почти не освещен. В известной книге Н. С. Ашукина «Валерий Брюсов» приведена одна «из черновых заметок архива Брюсова» следующего содержания: «С 1918 по 1919 г… состоял в должности заведующего Отделом научных библиотек Наркомпроса» (8). В других биографиях Брюсова эти сведения даже не всегда повторяются.

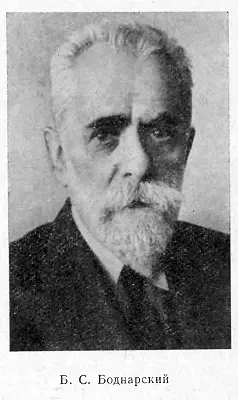

Более подробно говорит об этой стороне деятельности поэта крупнейший советский библиограф проф. Б. С. Боднарский в статье «В. Я. Брюсов как библиограф» (19).

К своим обязанностям Брюсов отнесся очень серьезно и, хотя работал в Библиотечном отделе немногим больше года, за это время успел написать «Инструкцию эмиссарам Московского Библиотечного отдела» и «Записку» об организации академических библиотек, представляющие интерес и для истории советского библиофильства.

Характеризуя первую из названных работ Брюсова, Б.С. Боднарский писал: «… в „Инструкции“, в сущности, дан для библиотекаря остов своего рода библиографической энциклопедии: наряду с административными нормами, имевшими, конечно, временный характер, мы видим здесь интересное освещение отдельных теоретических вопросов. Так, здесь выясняются понятие „тома“ и „названия“ (и их соотношение); дается характеристика редких и ценных книг и способ библиографического описания последних и т. д.». «Эта „Инструкция“, — продолжает Б. С. Боднарский, — может быть весьма поучительной не только книжникам типа начинающих „эмиссаров“, но и поседевшим в библиографии работникам» (19).

Следует ли прибавить, что сама «Инструкция» составляет сейчас большую редкость. В виду этого мы приведем из нее данные, непосредственно связанные с обязанностями эмиссаров, которым было доверено право решать, заслуживает ли владелец библиотеки выдачи ему охранной грамоты. Пункт Л «Инструкции» гласит следующее: «По обследовании самой библиотеки надлежит выяснить, необходима ли библиотека для профессиональных занятий лица, ею располагающего. К числу таких лиц принадлежат особенно:

1) Профессора высших школ, вообще преподаватели, лекторы, инструкторы.

2) Ученые, хранители больших общественных библиотек, музеев и архивов.

3) Лица, профессионально занятые литературным и научным трудом.

4) Ответственные работники центральных и местных учреждений.

5) По их специальностям: врачи, юристы, техники, инженеры, архитекторы, художники, издатели и т. п.

Для лиц, означенных в категориях 1, 2 и 3, необходимыми признаются все вообще собранные ими книги, так как по их занятиям им могут быть потребны справки в различных областях знания; для лиц, означенных в категории 4–5, необходимыми признаются преимущественно книги по их специальности, а книги других отделов приблизительно в отношении 25 % ко всей библиотеке» (58).

Не приходится и говорить о том, как вдумчиво был составлен Брюсовым перечень лиц, которым как владельцам библиотек должны были быть выданы охранные грамоты. В условиях революционного переустройства России «Инструкция» Брюсова в большой мере ограждала права подлинных библиофилов, а острие ее было направлено против лиц, скупавших книги со спекулятивными целями, о чем, как уже отмечалось, будет сказано далее.

Очень интересные сведения о судьбах многих библиотек Москвы и некоторых других городов содержит статья И. А. Друганова «Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху». Автор с мая 1919 г. в течение ряда лет заведовал Отделом научных библиотек Народного комиссариата по просвещению в Москве, собрал сведения о судьбе около 2000 библиотек, причем учитывал выдачу владельцам личных библиотек охранных грамот. В числе лиц, получивших охранные грамоты, И. А. Друганов называет историка С. А. Белокурова, проф. Алексея Веселовского. Вместе с тем, автор предупреждает, что публикуемые им материалы «не могут считаться в какой бы то ни было мере исчерпывающими» (42; 43).

Как бы то ни было, даже названные имена свидетельствуют о том, насколько были лживы печатавшиеся в эмигрантских газетах сведения о судьбах частных библиотек в СССР, якобы сплошь уничтожавшихся или без разбора конфисковавшихся.

Если о деятельности Московского Библиотечного отдела мы располагаем более или менее точными фактическими сведениями, то нельзя сказать того же о Петроградском отделе. Кое-какие данные по этому вопросу находятся в статье Ф. Г. Шилова «Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет (Опыт обзора)». Автор, в прошлом владелец собственного антикварного магазина, а затем консультант Петроградского Библиотечного отдела, пишет, что «таким образом удалось спасти много библиотек» (172).

Однако, несмотря на принятые меры, в 1917–1918 гг. на огромном пространстве России в результате революционных событий, гражданской войны и многих других причин погибло или пострадало большое количество книжных собраний, принадлежавших различным дореволюционным учреждениям, организациям, книготорговцам и коллекционерам. В советских и эмигрантских библиофильских и библиотековедческих изданиях 20-х годов были сделаны попытки собрать сведения о погибших библиотеках, но они очень неточны, так как большей частью основывались на устных сообщениях, а не на проверенном документальном материале (42; 43; 106; 172). Во всяком случае, после декрета СНК об охране библиотек и книгохранилищ, т. е. со второй половины 1918 г., расхищение библиотек резко пошло на убыль и затем полностью прекратилось.

Для истории русского библиофильства представляет интерес не только учет библиотек, погибших или пострадавших во время революции, но и та форма исчезновения собраний дореволюционных коллекционеров, о которой в нашей библиофильской литературе сведений мы не нашли, но которая, может быть, дает ответ на некоторые неясные факты западноевропейской антикварной торговли 20-х годов в части Россики. Мы имеем в виду следующее сообщение в газете «Петроградское эхо» за 1918 г.:

«Под видом шведских и германских коммивояжеров в Петрограде сейчас находятся десятка три ловких агентов крупнейших берлинских антикварных фирм. Месяца два назад наследники покойного наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова получили любезное предложение продать библиотеку и обстановку дворца графа. При этом подробно обозначалось, что в первую очередь желательно получить византийские рукописи, затем славянскую библиотеку и, наконец, семейный архив Воронцовых».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: