Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов

- Название:Русский Север – прародина индославов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов краткое содержание

Термин «индославы» практически незнаком широкому кругу читателей. Что это — устоявшийся в академической науке этноним? Или нечто совсем новое, случайно введенное в оборот? Или такое название явилось продуктом долгого поиска многих ученых? Где, как, когда и почему могло возникнуть это определение? И есть ли какие-либо реальные факты и основания, подтверждающие существование «народа индославов»? Автор данной книги, крупнейший российский индолог Н.Р. Гусева, доктор исторических наук, признанный авторитет в сфере исследований прошлого, убедительно доказывает наличие общих предков у арьев и славян в эпоху палеолита, что подтверждает давнее утверждение об общности их проживания и кровном родстве с предками славян на древнерусской земле, у истоков Волги.

Русский Север – прародина индославов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судя по данным Авесты, предки иранцев знали три основных культа, три объекта поклонения — Огонь, Земля и Вода. Тут пришло время обратить внимание на то, что в разделе «Земля» порицается тот, кто не занимается обводнением земли. Обводнение — основа земледелия, и это диктует возникновение культа рек, главного источника обводнения. «Основные объекты зороастрийского культа и ныне те же, что и у пастухов каменного века, а именно — вода и огонь… Протоиндоиранцы обожествляли воды рек и водоемов как богинь (апас)» [13, с. 10]. В культе водных источников по Авесте одна река является средоточием молитв и воспеваний, и ей посвящается обширный текст одного из яштов. Это река Ардви, или Ардви-Сура, и яшт носит название Ардвисур-яшта, или Абан-яшта (в нем 133 строфы). Упоминается и другая река, Вахви-Датия, но о ней не содержится конкретных указаний, за исключением слов о том, что она омывала первую из 16 стран, т. е. Арьянам Вайджу.

В переводах Авесты дается указание, что реке Ардви-Суре посвящены десятки сведений и упоминаний в Ардвисур-яште, или Абан-яште, и это не может быть случайным — это значит, что она играла важнейшую роль в хозяйстве древних иранцев и была организующим началом в их миграционном движении с севера на юг, как бы определяя его в течение многих веков. Слово «сура» легко осмысляется через санскрит: «су» значит течь, сочиться, и «сура» обозначает реку, поток, источник.

Что мы еще можем узнать из Авесты об этой реке? Ее эпитетом служит слово Анахита, что значит «благодатная, плодотворная». Эта река почиталась как богиня, и в Авесте нашло свое отражение это преклонение перед источниками вод, свойственное, судя по Ригведе (и сохраняющимся доныне в Индии обожествлении рек), всем древним индоиранцам. Ее воспевают за обильную воду, предписывают молиться ей «растящей жито и кормящей стадо… великой, славной, величиною равной всем водам вместе взятым».

Реку Ардви-Суру многие отождествляют с южной рекой Амударьей. Поскольку здесь не место для оспаривания этого устоявшегося взгляда, позволим себе подумать о встречающихся в Авесте ее особенностях, описанных или упомянутых в «Абан-яште». Авестийское слово «апо» — «воды», имя богини этой реки Апас (санскрит: «апас» — вода), название указанного яшта-Абан-яшт заставляют прислушаться к созвучию слогов «аб» и «ап» не только со словом фарси «об» — «вода, источник», но и, главное, с названием такой реки, как Обь. Той реки, вдоль которой и вблизи которой, т. е. вдоль ее правобережных и левобережных притоков, продвигались в глубине веков ираноязычные арьи, проходила та волна их передвижений, которые начались после упомянутого выше очередного похолодания (примерно определяемого климатологами как VII–VI тыс. до н. э.).

Как бы ни могла эта гипотеза показаться неоправданной на первый взгляд, но все же есть ряд характерных для этой реки черт, которые заставляют усомниться в том, что Ардви-Суру следует сопоставлять с какой бы то ни было южной рекой. Принято переводить ее имя Ардви как «влага» (но при этом все исследователи ставят здесь знак вопроса). Новое обращение к древнейшему вероятному единству языка индоиранцев заставляет снова вернуться к санскриту, в котором, кроме указанных возможных сближений, можно обнаружить и другие значения, близкие к смыслу этого имени. Поясним, что его перевод как «влага» близок к слову Ригведы «ardra» — «влажный, мокрый», и это, возможно, подсказало принятую форму перевода.

Можно высказать и еще одно предположение — в названии «Ардви», возможно, таится смысл раздвоения: «ardha» значит «половина», и от этого значения происходит ряд слов, обозначающих по смыслу половину чего-либо, или раздвоение: «ardhika», т. е. «делящий(ся) надвое, или относящийся к половине чего-либо».

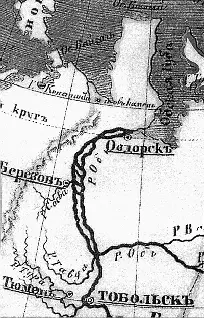

Следует особенно остановиться на словах, указывающих на половинчатость, на разделение на две части и т. п. Гидрографическое состояние Оби говорит именно о ее двойственности, чем не характеризуется ни одна другая река. Обь состоит из двух рек, текущих рядом в одном направлении. Они имеют отдельные русла, начиная от места ее разделения возле поселения, имеющего в наше время название Перегребное (около 63 градусов сев. шир.), и кончая несколько выше 66 градусов, т. е. имеют протяженность более 600 км. Далее они снова сливаются и текут по единому руслу почти до Обской Губы, но в пределах обширной дельты опять разделяются на два русла. Воды Оби столь изобильны, что в широкой Обской Губе, охватывающей с востока значительную часть полуострова Ямал, вода является пресной вплоть до Карского моря, т. е. на протяжении почти 1000 км.

Оба этих протока реки имеют отдельные названия — Большая Обь и Малая Обь. Местность между ними низменная, часто заболоченная.

На этой старой русской карте четко обозначено двойное русло реки Обь

Об Ардви-Суре в Авесте говорится, что она впадает в море Ворукаша всей «тысячью протоков и тысячью озер».

Тысячи протоков у южных рек найти на карте не удалось, а вот бассейн Оби, его низменные земли оводняются несчетным количеством рек и ручьев. Что следует понимать под словом «протоки» в переводах? Воды Оби пополняются многими ее притоками и множеством больших и мелких притоков этих ее главных притоков, и она несет все обилие этих вод к морю. Обилием озер тоже отмечена Западная Сибирь, и Обский край называют Озерным краем, а значит, указание Авесты относится совершенно очевидно к такой реке, как Обь, и даже больше того — именно к этой реке.

Название реки Ардви-Сура определяется в переводах не всегда одинаково: в 3 й строфе Абан-яшта сказано, что она величиною равна «всем водам, вместе взятым», и что она «длиною равна всем водам, по земле текущим». Если сравнивать Ардви-Суру, считая ее Обью, с такой рекой, как Амударья (что широко принято), то становится ясным вывод по всем приведенным соображениям, что в Авесте воспета река Обь.

О пребывании именно на севере богини по имени Ардви-Сура сообщает еще один существенный факт, которого ведь нельзя не заметить. И даже два важных факта. Про нее говорится, что у нее «прекрасны руки белые в просторных рукавах» (Абан-яшт) — не следует ли нам понимать под этими «рукавами» множество притоков воспеваемой реки? (Ведь и мы называем притоки рек рукавами.) Известно, что именно Обь изобилует «рукавами», и местность протекания этих «рукавов» широка и просторна.

И не только это напоминает Обь как известную нам реку, но и то, что «бобровую накидку надела Ардви-Сура из шкур трехсот бобрих, четырежды родивших» (Абан-яшт, 129), и тут же поясняется, что эта накидка должна была казаться «покрытой золотом и полной серебром» (вспомним Пушкина: «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»). Дело в том, что указанной в яште окраски бобры могут достигнуть только на четвертом году жизни, и это значит, что авторы яшта были хорошо знакомы с жизненными циклами этих животных. Эта черта безотказно свидетельствует об их длительном пребывании в местах, где водятся бобры, т. е. на северных землях. Поэтому тоже следует, видимо, отказаться от предположения, что Ардви-Сура — это Амударья, в области протекания которой бобры не водятся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Наталья Фомина - Русский для тех, кто забыл правила [litres]](/books/1076749/natalya-fomina-russkij-dlya-teh-kto-zabyl-pravila.webp)