Алексей Глухов - Русь книжная

- Название:Русь книжная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Глухов - Русь книжная краткое содержание

В книге рассказывается о крупнейших и наиболее примечательных книжных собраниях нашей страны, начиная с первого, основанного Ярославом Мудрым; о монастырских библиотеках, о книжных коллекциях государственных учреждений (приказов), о знаменитой Патриаршей книгохранительной палате и некоторых других. Идет речь и о культуре, о книгах и писателях, о переводчиках и переписчиках литературных памятников.

А. Г. Глухов известен широкому кругу читателей как автор научно-популярных книг «Из глубины веков», «Книги, пронизывающие века», «В свете солнца».

Русь книжная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перечень этот, конечно, можно продолжить. Но и сказанного достаточно, чтобы стал очевиден высокий уровень культуры древнего Господина Великого Новгорода. Книжные богатства в большинстве своем находились в Софийском соборе. Он был построен в 1045–1051 годах сыном Ярослава князем Владимиром. Здесь и сложилась крупная библиотека, настолько крупная, что это вызвало предположение об особом подборе рукописей — «самых древних, самых интересных». Это, разумеется, не так, но коллекция книг здесь, в Новгородской Софии, была, бесспорно, значительной. Сама библиотека была под наблюдением новгородского владыки. Отмечено, например, что архиепископ Климент смотрел в 1276 году соборную ризницу и поручил книги некоему Назарию.

Известно, что новгородской библиотекой пользовались архиепископы Геннадий в XV веке (при переводе библии) и Макарий в XVI веке.

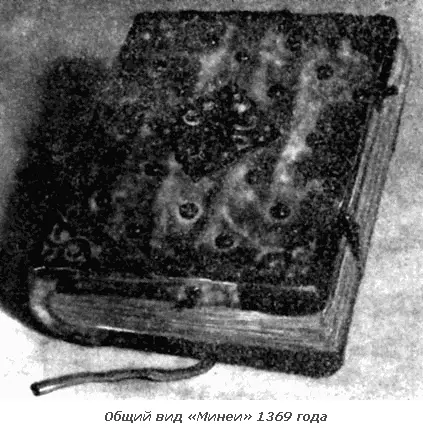

Грандиозным по замыслу было предприятие Макария — создать собрание «всех книг, чтомых на Руси». Ион осуществил свое намерение, выпустив в свет знаменитые «Великие Четьи-Минеи». Кроме личных книг и запасов Новгородской Софии, он привлек фонды монастырей — Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского, Иосифо-Волоколамского (Заметим, кстати, что самого Макария называли «вторым Филадельфом, книголюбцем завидным»). Для переписки книг Макарий организовал в Новгороде специальную мастерскую, о чем и сообщил в предисловии к своему собранию. Состоит оно из двенадцати очень внушительных по размеру томов. Самый малый имеет 816 листов, а самый большой — 1759… В общей сложности это свыше 27 тысяч страниц. Чем же они заполнены? В «Великие Четьи-Минеи» вошли полные и краткие жития, поучения «отцов церкви», «Патерики», сказания, притчи, описания путешествий, «Кормчая», послания, грамоты, сборники «Золотая цепь» и «Пчела», «Иудейская война» Иосифа Флавия и светские повести. Макарий провел унификацию собранных житий, одни из них переработал, другие совсем исключил и т. д.

Предназначались «Минеи» для чтения в храме и дома.

…Слава о библиотеке в Новгороде шла «по всей Руси великой». Сюда приезжали монахи из отдаленных русских монастырей.

Досифей — игумен Соловецкого монастыря — переписывал здесь книги и пересылал их на Соловки, причем выбирал наиболее по тому времени авторитетные. Одна из приписок его гласит: «Книгу сию взял на список у владыки… а писана на харатьи, и есть ей за пять сот лет».

На скопированных рукописях Досифей ставил свой личный знак — древнейший русский экслибрис (1490 год), представляющий собой букву «С», внутри которой идет продолжение: «вященоинока Досифея». Честь этого открытия принадлежит Н. Н. Розову.

До наших дней от новгородской Софийской библиотеки, в отличие от Киевской, осталось множество книг. Из них 1575 томов хранится в Ленинграде. Есть и одна книга от XI века, так называемая «Путятина минея». Переписчик высказался прямо: «Путята писал. Если что неправильно — исправляйте, а не браните».

Организаторами переписки книг в Новгороде были не князья, а «владыки» — архиепископы, на подворье которых устраивались целые мастерские, где трудились группы ремесленников. К такому выводу ученые пришли и на основании изучения приписок. Из 94 известных по именам писцов Софийской библиотеки — 22 монаха, 30 священников и диаконов, 42 не указали своей принадлежности к духовенству. Значит, они были ремесленниками, мирскими людьми.

Значение книжных сокровищ Новгородской Софии огромно. Достаточно сказать, что ее рукописи легли в основу собрания Воскресенского (Новоиерусалимского) монастыря, основанного патриархом Никоном (XVII век). Более двух тысяч экземпляров увезли в Петербург.

В настоящее время этот фонд тщательно исследуется специалистами различных отраслей знания. И иногда удается сделать неожиданные открытия. Так, несколько лет назад научный сотрудник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Н. Н. Розов при разборе новгородских книг натолкнулся на рукопись, которая не значилась в описи.

…Рукопись испытала на себе влияние столетий: многие листы из середины и конца ее утрачены, переплета нет. Осталось около трехсот страниц. А по содержанию это сборник отрывков из произведений древних авторов. Особую ценность представляют 27 мудрых изречений нравоучительного и сатирического характера. Впервые в истории русской культуры удалось обнаружить специальную подборку афоризмов из различных литературных памятников.

По водяным знакам на бумаге и характеру почерка установили, что книга «издана» в первой половине XV века. Изречения находятся в середине книги, идут непрерывной строкой, лишь заглавные буквы, крашенные киноварью, отделяют одну мысль от другой. На книге — несколько приписок. На первом листе скорописью XVI века: «А сия книга списана была игуменом Ефимеем Кипрейского острова». Это — самое раннее упоминание Кипра на Руси. Вторая запись: «Сия книга… Юрьевского дворца».

Как выглядела библиотека? Это поразительно, но ее можно осмотреть и сейчас. Она открыта там же, где размещалась прежде, — в длинной анфиладе залов на хорах Софийского собора.

«Реконструированный» фонд насчитывает около тысячи рукописных книг в кожаных переплетах и старопечатных изданий. Есть уникальные, например трактат «Наказ писцам»; подлинные письма Петра I; первый топографический план Москвы на… титульном листе библии; различные лечебники, хронографы и другие.

Обстановка в библиотеке воссоздает атмосферу древности. Здесь даже можно зажечь свечи, и воображение легко перенесет нас в глубины веков, когда летописцы писали о том, что «велика бо бывает польза от учения книжнаго».

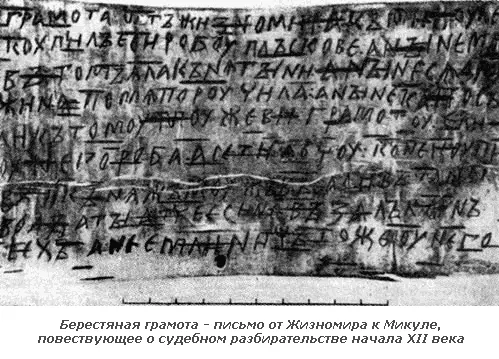

И еще одним мы обязаны древнему Новгороду — тем, что он сберег для нас берестяные грамоты, так называемый северный папирус. Это дает возможность совсем по-другому взглянуть на многие проблемы культурной жизни того времени (и не только культурной!).

Вплоть до середины нашего века господствовало убеждение, что образованность в Древней Руси — удел духовенства и князей. Ремесленники, торговцы, крестьяне в подавляющем большинстве своем прозябали в беспросветном невежестве. Грамотность им вроде бы и ни к чему, да и пергамент баснословно дорог. Кроме того, правящим классам невыгодно обучать простой народ. На первый взгляд все верно. Казалось лишь удивительным, как дикий, темный, неотесанный предок наш возводил великолепные здания, создавал чудесные изделия из железа, обрабатывал золото и серебро, совершал далекие путешествия в заморские страны, строил корабли и умело защищался от многочисленных врагов. Но реальных, весомых доказательств более широкого распространения грамотности не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: