Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-131-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание

Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла

«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Человек с фотоаппаратом, осознанно или нет, учится искусству дистанций, искусству режиссера, искусству ловить мгновения, чтобы потом иметь возможность ими любоваться всю жизнь. Собственно, аппарат с его промерами дистанций и «идеей света» дает основу для современной натурфилософии, начинающейся с того же момента, с того же истока, что и старая. С осознания пространства и телесности. Но к этой старой натурфилософии прибавилась и новая, убеждающая, что «истина» не в глубине материи, как учили древние. Что важно учение о поверхностях, складках, царапинах, следах и т. п. Ибо только поверхности, а не глубина, имеют «память», хранят следы действий. Фотография «обучала» современных постструктуралистов и неомифологов, почему некоторые из них с удовольствием о ней и заговорили (С. Зонтаг, Р. Барт, Ж. Бодрияр).

Тем более что если «человек рисующий» встречается повсеместно в детском своем возрасте, ибо всяк рисует на стене, земле, в школьной тетрадке, то «человек фотографирующий» — человек взрослеющий и взрослый. Правда, насколько одинаковы детские рисунки всех стран и времен (средневековых школяров, Ван Гога), настолько же одинаковы и первые опыты в фотографии. Это всегда «начало». Рисование и фотографирование в чем-то похожи. И в рисовании, и в фотографировании можно тренироваться сколько угодно, делать для этого что угодно, однако их основа, в сущности, — «детская». Это непредвзятый взгляд на мир, который превращен в фантом.

Фантомизировать...

Возможно, впервые эту особенность фотографии почувствовал Марсель Пруст. Вот его строчки, которые важны: «...мы видели так называемые «изумительные» фотографии пейзажей и городов. Если мы попытаемся понять, какой смысл вкладывают любители в это определение, то нам станет ясно, что оно применяется к необычному обличью, непохожему на те, какие мы привыкли видеть, необыкновенному, но в то же время подлинному и оттого вдвойне захватывающему, захватывающему потому, что оно поражает нас, выводит из круга представлений и одновременно, что-то напомнив нам, заставляет нас уйти в себя». Собственно, писатель намного опередил Ролана Барта с его эссе «Camera lucida». Дело в том, что когда писатель создавал свои романы «Под сенью девушек в цвету» (1913—1922), именно фотография в самой своей интригующей технике «запечатления» несла новую эстетику, покоряя всех. Для самого Пруста фотография значила крайне много, так как историю искусств он изучил по репродукциям и любил разглядывать фотопортреты своих родных, уединившись из-за болезни в кабинете-спальне. Но можно сказать и другое: что он весь мир, который описывал, представлял как серию фотообразов, колеблющихся на грани реального и нереального. А так как в его время цветная фотография еще не существовала (были только первые опыты), то он упоминал краски отдельных и всем хорошо известных живописцев, будь то Тициан, Ватто, Веласкес, Рембрандт, Ренуар или Моне, чтобы таким образом колоризировать представляемые образы. Не менее существенно, что Пруст ухватил идею серийности образов. Они у него таким способом формируются в потоке бергсонианского duree.

Дело заключается в том, что нет уникальных фотографий (мы искусственно выделяем их), они всегда серийны, уникальное обесценивается. Затвор аппарата щелкает беспрерывно (поэтому его сделали бесшумным). Лишь воля определенного человека выделяет одно или другое изображение, созданное при помощи солнечного луча. Такое изображение получает «иное» значение, чем серия. Если воспользоваться для примера историей живописи, то это случай с серией «Руанский собор» Клода Моне, которая один раз весной 1895 года в галерее П. Дюран-Рюэля просуществовала как единый ансамбль, а потом невольно распалась на составляющие ее элементы-картины. Все помнят о серии, но смотрят на отдельные части ее. Пруст же был в числе тех почитателей «соборов», которые умели представлять себе все в целом, длящемся... Серийность образов здесь чаще видна творцу, но не потребителю. Ведь мастер всю жизнь проводит с аппаратом и примерно представляет, сколько раз он видел мир через набор линз или рамочку видоискателя.

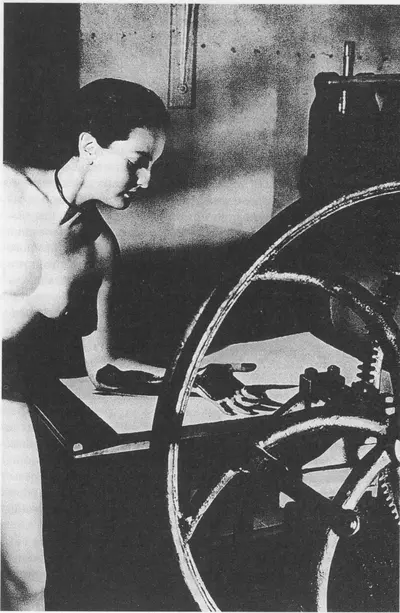

М. Рей. Натурщица у печатного станка. 1924

Мастер занимается сперва реальностью, а потом фиксацией ее и демонстрацией результата себе и зрителю. Он работает с внешностью реальности, не трогая самое реальность. Он приучает к пониманию ценности поверхности, которая, как оказалось, еще не была изучена (думали обычно о постижении «глубины»). Так, важны стали складочки, царапины, следы, детали и т. п. (согласно Р. Барту, «punctum»). Создана иллюзия приближения, а вместе с тем и обладания (В. Беньямин и С. Зонтаг).

При этом мастер не часто себя использует как модель. Рембрандтовская страсть к помножению своих ликов словно и не коснулась его, как будто для него акт любования собой имеет что-то предосудительное. Возможно, некоторая табуированность заключена в том, что ему или надо использовать таймер, чтобы успеть занять предназначенное место перед объективом, или смотреться в зеркало, чтобы отразиться в нем. В первом случае спусковой механизм, поставленный на определенное время, дает возможность почувствовать себя в двух качествах: автора и модели. Для этого вида искусства такое является недопустимым. Это не живопись. Здесь нет того, что возможно в картине в качестве физической данности: вот моя работа, мой почерк исполнения и «Я» на ней, возникающий из самой авторской манеры. Фотография не подразумевает подобной слитности. Демонстрируемый мануализм творения отсутствует (если только мастер не желает имитировать картину). Так что автор и модель никогда не сольются. В момент съемки позирующий автор не может видеть себя. Уже в первом опыте такого рода, когда пионер этого искусства Д.О. Хилл попросил привести в действие затвор камеры Р. Адамсона, встал вопрос о том, получился ли автопортрет. Не является автопортретом, хотя выдается за таковой, и «Автопортрет» Имоген Каннингем, где она предстала обнаженной на лесной полянке в 1906 году.

Второй случай с использованием зеркала грозит тем, что автор будет запечатлен с фотоаппаратом в руках, а самое главное заключено даже не в этом, ибо атрибут профессии, как кисть у живописца, образу не повредит — в том, что амальгама возвращает линзам перевернутый мир, правое делая левым, а левое правым. То есть к одному оптическому фокусу добавляется следующий, его «исправляющий» и нарушающий закон восприятия сфотографированного мира.

Сфотографировать себя...

Неутолимый нарциссизм или же демонстрация своей принадлежности к корпорации? Не снятие ли это личины с лика? Ведь автопортрет в зеркале дает еще одно обрамление: помимо границ кадра есть и граница стекла с амальгамой. «Вторая», бытовая станковизация «снимает» образ с образа, и «нереальное» зеркало дает эффект реальности, посягая на фантомность. Чтобы вернуть ее, можно лишь «смыть» весь фон у фигуры и через «абстракцию» вновь выйти на уровень фантомной реальности. Можно оставить фон и «смыть» фигуру. Теософы и оккультисты явились первыми, кто стал использовать такие приемы, приводя их в качестве примера существования астрального мира (см.: A.N. Aksakov. Animismus und Spiritismus. Leipzig, 1890; A. Bresant und C.W. Leadbeater. Gedankenformen. Leipzig, 1908; C.W. Leadbeater. Man Visible and Unvisible. London. 1908. Затем эти приемы использовали фотографы-сюрреалисты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: