Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения

- Название:Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03697-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения краткое содержание

Студенчество — тяжелая пора. Школярам порой приходилось голодать, а их спины покрывали шрамы от ударов, которыми вколачивали в них знание латинской грамматики.

Студенчество — веселая пора. Члены университетских сообществ устраивали шутовские испытания для новеньких, производили набеги на трактиры и постоялые дворы, посещали игорные дома порой чаще, чем классы, распевали фривольные стихи на мотив церковных песнопений.

Тяга к знаниям и охота к перемене мест заставляли студентов колесить по всей Европе. Бывало, переселялись даже целые университеты, не поладившие с местными властями.

Книга Екатерины Глаголевой рассказывает, почему обучение велось на латыни, как возникли знаменитые сегодня Сорбонна, Оксфорд и Кембридж, кто был прототипом доктора Фауста, как правительства боролись с «утечкой мозгов», какие факультеты считались наиболее престижными и какие жертвы приносили на алтарь науки ее верные адепты в надежде узреть истину.

Возрастные ограничения: 16+

Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако студентов воспитывали в православном духе. Наряду с латынью они изучали церковнославянский, русский, греческий, польский языки. Преподавателей сначала рекрутировали из европейских университетов, а потом стали взращивать в своих рядах; Петр Могила обеспечивал их средствами к существованию. Он же на свои деньги выстроил новое каменное помещение под школу, существующее по сей день, а перед смертью завещал любимому детищу библиотеку, содержавшую 2131 книгу, дома на Подоле и несколько сел. Однако он не успел добиться для «коллегии», которую в его честь стали именовать Киево-Могилянской, статуса высшей школы. Только 26 сентября 1701 года при ректоре Иосифе Крюковском она согласно указу Петра I была переименована в академию и стала первым в Восточной Европе православным высшим учебным заведением.

В том же году Эллино-греческая академия, основанная в 1687 году братьями Иоанникием и Софронием Лихудами при Заиконоспасском монастыре, стала называться Славяно-латинской [7] Славяно-греко-латинской академия официально стала именоваться с 1775 года.

: в преподавании упор был перенесен с греческого языка на латынь. По истечении четырех лет ученики свободно читали и писали на этом языке, а еще через два года могли говорить на нем, чтобы осваивать стихосложение, красноречие и богословие.

Царь Петр, конечно же, не мог не думать о том, чтобы и в России появился университет не хуже иноземных. В 1697 году, оказавшись в ходе своего европейского турне в Кёнигсберге, он, как вспоминал великий немецкий ученый Готфрид Лейбниц, «осмотрел в городе все любопытства и не оставил в городе никаких ремесленников без посещения и без осмотра работ их, он познакомился с профессорами и требовал у них наставления, как бы удобней завести науки в народе непросвещенном и предрассудками зараженном». В Англии помимо арсеналов, доков, музеев и кабинетов редкостей государь посетил Гринвичскую обсерваторию, Королевское общество (аналог Академии наук), где, как говорят, встречался с Исааком Ньютоном, и Оксфордский университет.

Вскоре по возвращении в беседе с патриархом Адрианом он выразил недовольство московской академией: там мало кто учится и нет надлежащего надзора. Петр хотел иметь школу, из которой бы «во всякие потребы люди происходили, в церковную службу и в гражданскую, воинствовати, знати строение и докторское врачевское искусство» и которая избавила бы отцов, желающих обучить своих детей «свободным наукам», от необходимости обращаться для этого к иноземцам. Но осуществить свой амбициозный план царь не успел.

В январе 1735 года, когда Петр уже десять лет покоился в могиле, барон Иоганн Альбрехт фон Корф (1697–1766), только что назначенный «главным командиром» Петербургской академии наук, внес в Сенат предложение организовать при академии «семинарию» для русских дворян, которые обучались бы естественным наукам у академических профессоров, но получил отказ. Корф не отступил и в мае представил новый проект: на обучение в академию предлагалось прислать наиболее способных учеников, набранных по монастырям. Так в Петербург попал Михайло Ломоносов, учившийся тогда в Славяно-латинской академии.

Два года спустя в Саксонии открылся Гёттингенский университет, который впоследствии оказал значительное влияние на развитие Московского университета. Хотя формально в России университет существовал — при Академии наук, — Ломоносов упорно доказывал, что это заведение нельзя считать таковым. Академический университет делился на математический, физический и гуманитарный классы; Ломоносов же твердил: «…в университете неотменно до́лжно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляю синодальным училищам), в которых бы производились в магистры, лиценцияты и докторы» (письмо от 12 октября 1748 года по поводу проекта университетского регламента, составленного ректором академического университета Г. Ф. Миллером). В переписке с графом И. И. Шуваловым великий русский ученый предлагал план учреждения российского университета по образцу Лейденского, но вольности голландского образовательного учреждения оказались «несовместными» с русским самодержавием.

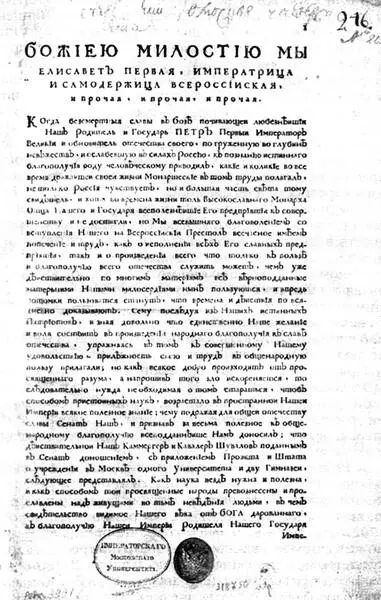

Двадцать пятого января 1755 года, в День святой мученицы Татианы (на именины матери Шувалова), императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета с тремя факультетами и двух гимназий при нем — для дворян и разночинцев, «с приложением высочайше утвержденного проекта по сему предмету». В университете было десять профессоров: на юридическом — «всей юриспруденции», «юриспруденции российской» и «политики» (истории международных отношений и права), на медицинском — «химии физической и особливо аптекарской», «натуральной истории» и «анатомии», на философском — философии (логика, метафизика, нравоучение), «физики экспериментальной и теоретической», красноречия и «истории универсальной и российской, также древности и геральдики».

Увы, детище Шувалова и Ломоносова довольно быстро зачахло. К 25-летнему юбилею Московского университета число студентов не доходило до сотни; иногда на юридическом и медицинском факультетах оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал лекции по всем наукам; студенты занимались в университете не более ста дней в году, родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества побаивались отпускать в университет своих сыновей, поскольку там их могли «научить плохому». Только благодаря усилиям горстки энтузиастов, в первую очередь М. М. Хераскова, в 1763–1770 годах директора Московского университета, настойчиво добивавшегося введения русского языка в преподавание, ему удалось выстоять и со временем превратиться в престижное учебное заведение.

К 1790 году во всей Европе насчитывалось 143 университета [8] Более подробные сведения о создании университетов в XI–XVI веках см. в Приложении.

. Но тут во Франции, охваченной революцией, университеты, наряду со всеми другими профессиональными ассоциациями, запретили. 18 августа 1792 года Законодательное собрание приняло закон, по которому подлежали закрытию университеты, факультеты, медицинские общества и т. д. А 20 термидора 1-го года Республики (8 августа 1793-го) Конвент проголосовал за уничтожение всех академий и литературных обществ, запатентованных государством или находящихся на его содержании. Так во Франции был поставлен крест на шестисотлетней истории высшего образования.

Интервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1081515/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d.webp)

![Филипп Арьес - История частной жизни Том 3 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1082541/filipp-ares-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-3-ot-renes.webp)