Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

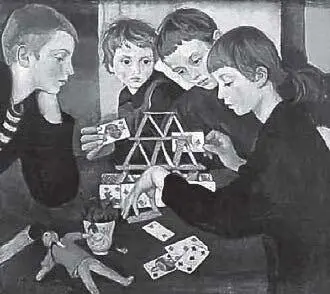

Илл. 133

На картине А. А. Красносельского «Бабушкины сказки» (1866) изображено большое семейство, сидящее за столом в вечерних сумерках – см. цв. вкл. 8. Четверо детей, так же как и находящиеся в комнате взрослые, полностью поглощены историей, которую рассказывает им бабушка, энергично жестикулирующая при этом руками. А брошенные на полу и диване куклы лишь подчеркивают степень вовлеченности маленьких слушателей в процесс исполнения бабушкой сказки.

В большинстве случаев кукла в живописи изображает младенца или маленького ребенка, предмет для игры «в семью» или «дочки-матери»: А. А. Харламов «Игра в „дочки-матери“» (1911); Б. М. Кустодиев «Девочка с куклой» (1915); Татьяна Дерий «Вечерняя песенка» (2004). Окруженная любимыми куклами девочка символизирует будущее счастливое семейство – см. илл. 131, З. Е. Серебрякова. Дочка Катя с куклами (1923). Кормление, укачивание куклы или приготовление для нее нарядов является композиционным центром многих замечательных живописных полотен: А. А. Харламов «Маленькая швея» (1910); И. Д. Дризе «Девочка с куклой» (1948); И. И. Ершов «Ксения читает сказки куклам» (1950); Э. Питерс «Изготовление куклы»; Ф. Страйт «Кукольный доктор» (1876); А. А. Доржелес «Маленький доктор»; Э. Адлер «Обед» (см. цв. вкл. 9, 11, 13).

Илл. 134

Реже кукла выступает в живописи как двойник ребенка, материализация его alter ego или «идеального Я». Хорошей иллюстрацией такого значения является картина художника А. Г. Варнека «Портрет А. А. Томиловой в детстве с куклой в руке» (1825) – см. илл. 134. На нем изображена девочка, прижимающая к плечу куклу в костюме взрослой женщины, на которую она указывает пальцем, тем самым как бы идентифицируясь с ней. В ряде случаев подобная интерпретация возможна и для композиций, в которых кукла изображается рядом с девочкой, а не у нее на руках или на коленях. Например, можно предположить, что такое истолкование подразумевается в замечательном портрете А. П. Рябушкина «Девочка с куклой» (1890-е), на картинах Т. Дерий «Мамино платье» (2004), Н. Милашевич «Зеркало» (2004), Н. Н. Горлова «Портрет девочки» (1960) – см. илл. 129, цв. вкл. 12. Впрочем, и в других случаях внешний облик куклы, например, изображение ее как взрослой женщины (см. цв. вкл. 13, А. И. Корзухин. Бабушка с внучкой, 1879) или обозначенный художником характер отношений с ней ее обладательницы («любимая кукла»): Е. Никипаренко «Девочка с любимой куклой» (2003); Ю. Л. Дятлов «Девочка с куклой» (2002), «Любимая кукла» (2006) – могут быть поводом для интерпретации куклы как alter ego или «идеального Я» хозяйки. Причем нередко намеренно подчеркивается сходство ребенка с его куклой.

Отметим, что изображения мальчиков с куклой встречаются чрезвычайно редко – А. В. Маковский. Мальчик с куклой (1922); Ю. В. Разумовская. Портрет мальчика (1938); см. также илл. 48, цв. вкл. 8, 12. Кукла в этих случаях используется, чтобы подчеркнуть характер ребенка и отношение к нему автора. Тем не менее сюжетом многих живописных полотен являются кукольные ролевые игры с участием как мальчиков, так и девочек – см. илл. 135, Р. Шеппард. Майкл и Кристина за чайным столиком (1950); а также илл. 39, 96, 103, 109, 120, цв. вкл.

Илл. 135

Аналогичная символика характерна и для картин зарубежных художников – см. цв. вкл. 8-11. Большую подборку примеров можно найти в блоге KYKOLNIK (2010); см. также другие иллюстрации в книге.

Живописная традиция ХХ века чаще использует куклу как отвлеченно-символический предмет, обозначающий душевные состояния или общее настроение, передаваемое той или иной картиной – см. цв. вкл. 13, А. Ремнёв. Рыжая (2004). Такую функцию выполняет, например, небрежно брошенная на подоконнике в комнате загородного дома детская кукла на акварели М. В. Добужинского «Кукла» (1905) – см. илл. 132. Неестественно изогнутая кукольная фигурка на фоне обшарпанных стен и непритязательного деревенского дворика за окном выразительно передает чувство одиночества и запустения.

Куклы на картинах Вячеслава Калинина «Кукольник с петрушкой» (2003), «Кукольник. Наводнение» (2005), «Кукольный театр» (2008), передают состояние абсурда и неестественности изображаемого мира, где люди безжизненны и ходульны, подобно марионеткам на сцене кукольного театра – см. цв. вкл. 13. Тема «разъятого на части», сюрреалистически «препарированного» в современном мире человека отражена в полотнах Ю. А. Цветаева «Куколка» (2007), «Воспоминание» (2007) и др.

В сериях полотен А. А. Малиновского «Голубая нить» (2001), «Девушка с куклой» (2003) и В. В. Рябчикова «Куклы» (2002), «Заговор» (2003), «Разговор» (2003) используется образ кукловода, в роли которого выступает женщина, что можно интерпретировать как визуальный образ новой роли женщины и «женского» в современном мире.

Массмедиа и кино.Тема куклы в самых разных ракурсах все чаще попадает в поле зрения массмедиа. О том, как происходит трансляция некоторых «вечных» кукольных тем и мотивов современной массовой аудитории, можно составить некоторое представление, например, по анонсу передачи РЕН ТВ «Куклы. Игрушки сатаны» из серии «Фантастические истории» (01 Марта 2010, 18:00): «В мировых культурных традициях считается, что кукла – живое существо, умеющее любить или убивать, заботиться о своих владельцах или вредить им. На чердаке старого дома новые владельцы нашли тряпичную куклу. С этого момента в семье начались необъяснимые неприятности. Но куклы могут и исцелять. Существует целый театр, где кукловоды – дети, больные раком. У некоторых смертельный диагноз уже отменен» [Куклы-игрушки сатаны 2010].

Илл. 136

Возможность подмены образа при помощи манипуляций с персонажами-куклами в современных средствах массовой информации, например, в известной телепередаче 1990-х годов «Куклы», возвращает нас к древним практикам, когда в храме от имени Бога вещали жрецы [см., напр.: Нажель 1997, с. 191].

За последние десятилетия появилось несколько десятков кино– и телефильмов, в которых главную роль играют магические куклы-двойники,обычно являющиеся инкарнацией отрицательных героев или злобных демонов-убийц, и где ожившие куклы действуют как люди и люди превращаются в кукол. Превращение в куклу-демона часто связано с преступлением или нарушением этических норм и фактически является наказанием за содеянное. Именно таков смысл событий, происходящих в психотриллере «Куклы» («Dolls», 1987) режиссера С. Гордона – см. илл. 136, цв. вкл. 16, где таинственный особняк, в который по воле случая попадают герои, является своеобразным Чистилищем, из которого целыми и невредимыми могут выбраться только обладающие чистой и невинной душой ребенка. Но месть кукол связана еще и с пренебрежительным и варварским обращением с ними как бездушной и мертвой вещью, которую можно безнаказанно сломать или растоптать. Те, кто не способен увидеть в кукле человеский образ и, одушевив ее, вступить с ней диалог, имеют мало шансов на выживание. Эта тема обыгрывается в целом ряде голливудских триллеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: