Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• «Кукла пришла как раз вовремя: к 24-му февраля – т. е. ко дню рождения Мурочки! Мурочка ждала ее как манны небесной. Кукла превзошла все ее ожидания. Особенно восхитило ее то, что кукла движет глазами вправо и влево. Она назвала куклу Раичкой и сшила для нее простенькое платье – на каждый день» [К. И. Чуковский. «Ах, у каждого человека должна быть своя Ломоносова…» (1925–1926)].

• «В благодарность за десятилетнюю безупречную службу ей в торжественной обстановке вручили почетную грамоту и огромную, размером с годовалую хулиганшу, куклу в ярком нейлоновом платье и с алым бантом в золотых волосах. Анна Ионовна смущенно приняла грамоту и неловко взяла куклу, которая вдруг закрыла стеклянные глаза и внятно выговорила по слогам: „Ма-ма“» [Юрий Буйда. У кошки девять смертей (2000) // «Новый мир», 2005]. По-видимому, в данном случае подразумевается одно из значений куклы – „женщина“ (см. параграф «К дилемме божественного в человеке и человеческого в божестве») и даже „идеальная женщина“, которым мотивирована большая группа употреблений слова «кукла» – «кукла как нечто красивое и идеальное» .

• «В передней к его услугам выступила горничная с китайским разрезом глаз и с фигурою фарфоровой куклы: она ему тихо кивнула и подала пальто» [Н. С. Лесков. Зимний день (1894)].

• «Добродетели предстали перед нею, как большие, красивые куклы в белых платьях, сияющие, благоуханные» [Ф. К. Сологуб. Мелкий бес (1902)].

• «А ведь бывают – одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая – кукла и кукла» [Василий Шукшин. Охота жить (1966–1967)].

• «Да, он, Котька Малышев, был влюблен в Ирину Семеновну, молоденькую, хорошенькую, как дорогая заграничная кукла, которая строила глазки всем учителям-мужчинам моложе сорока лет и была уверена в том, что Пушкин „перешел на прозу потому, что выдохся в поэзии“» [Юрий Вяземский. Шут (1982)].

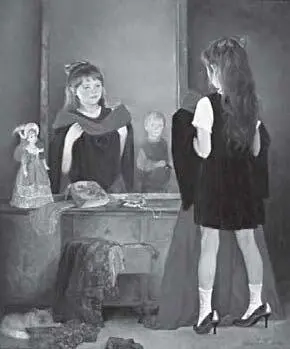

• «Я о ней только и помню, что красивая была как кукла и что в детстве о дубленке мечтала» [Евгений Прошкин. Механика вечности (2001)]. Хотя часто сравнение девушки или женщины с куклой вызвано лишь стремлением подчеркнуть безупречность и совершенство ее наряда («как у куклы») – см. илл. 129, Т. Дерий. Мамино платье (2004).

Илл. 129

• «Парашеньку свою Михайла Максимович одевал как куклу, исполнял, предупреждал все ее желания, тешил с утра до вечера, когда только бывал дома» [С. Т. Аксаков. Семейная хроника (1856)].

• «Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю» [А. Н. Островский. Гроза (1860)].

• «Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку» [А. П. Чехов. Анна на шее (1895)].

• «Разодел он ее как куклу, только очень большую, играть с такой страшно» [Варвара Синицына. Муза и генерал (2002)].

Отсюда возможный перенос: «наряжать как куклу» можно и ребенка, в том числе и мальчика, и даже мужчину. Эта конструкция во многом проявляет и характер отношений между «наряжающим» и «наряжаемым»: это отношения между игроком-манипулятором и его любимой игрушкой, куклой – см. илл. 130, М. Мэлм. Моя куколка.

• «Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей» [И.C. Тургенев. Дворянское гнездо (1859)].

• «Красивые мальчики-пажи, похожие на нарядных кукол, неслышно скользили по комнатам, устланным коврами, и не спускали глаз с короля, желая предупредить его малейшее желание» [Л. А. Чарская. Три слезинки королевны (1912)].

Илл. 130

Дальнейшим развитием этого круга значений можно считать употребления слова кукла, помещенные нами в рубриках «кукла и „ложная красивость“» (как ироническое осмысление значения «кукла» „красивая, нарядно одетая женщина“), «кукла как нечто неистинное, фальшивое», «кукла как нечто неуклюжее и смешное». При этом слово «кукла» обычно дополняется эмоционально окрашенными определениями: «вертлявая», «разряженная», «раскрахмаленная» и т. п.

• «Красоткин, студент весьма щеголеватый, убирается как кукла, да и думает не иначе» [Д. И. Фонвизин. Друг честных людей или Стародум (1788)].

• «Куда, право, как гадка эта госпожа Простакова! Сделать на нее платье – много стоит; но самое платье не стоит ни полушки. А дочки-то: одна вертлявая кукла, другая деревянная статуя» [В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова (1814)].

• «Возле Веры Дмитриевны сидела по одну сторону старушка, разряженная как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую дипломат, длинный и бледный, причесанный a la Russe и говоривший по-русски хуже всякого француза» [М. Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская (1838)].

• «Астрабатов показал мне на него. – И эта раскрахмаленная кукла туда же! – сказал он, качая головой, – прячется в кусты, тоны задает, боится, видишь ли, чтобы его не заметили с нами; мы, душа моя, недостаточно комильфо для него» [И. И. Панаев. Опыт о хлыщах (1854–1857)].

• «Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина» [А. И. Куприн. Поединок (1905)].

• «Рядом с этой роскошной, охамевшей куклой чувствуют себя неимущими даже девочки, которые сами только что отшивали из своей компании Женю» [Инна Соловьева. Цветик-семицветик (1990–2000)].

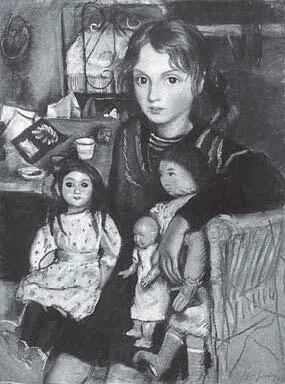

Илл. 131

Для целей социального конструирования особенно важны группы значений, представленные в рубриках «ребенок как кукла» – см. илл. 131, З. Е. Серебрякова. Катя с куклами (1923), «кукла как ребенок», «кукла как двойник», «кукла как объект и способ манипуляции», поскольку именно дети обычно являются наиболее вероятным и активным объектом социальных манипуляций и именно им адресована значительная доля активно продвигаемых социальных конструктов.

• «Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей – куклами для забавы; сохрани Бог, чтоб они осмелились думать, не только поступать, иначе как по его воле, то есть по его прихоти» [А. А. Бестужев-Марлинский. Латник (1832)].

• «Такой матери нужна дочь-кукла, потому что она сама кукла, и все играет с куклами в куклы» [Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863)].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: