Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

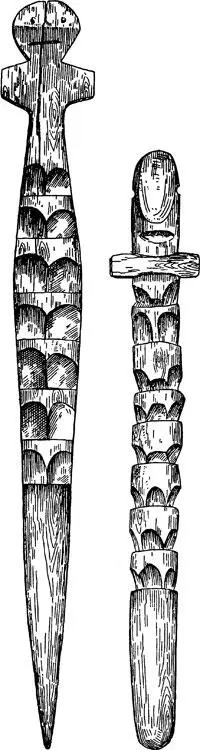

Илл. 121

В некоторых случаях например, в оккультной и магической практике, само сотворение антропо– или зооморфного образа является следствием слепой воли случая или мистического прорицания. Так, при лечении испуга у башкир (обряд кот койу, букв. отпивание кут, т. е. души) в ковш с водой, расположенный над головой больного, выливали расплавленный свинец или воск. Получившаяся при этом фигурка считалась аналогом существа, вызвавшего испуг («человек», «лошадь», «собака» и т. п.). Для избавления от болезни фигурку необходимо было пришить к одежде пострадавшего [Руденко 1955, с. 325].

Кукла как культурный артефакт по определению противопоставлена природным объектам, хотя способы обозначения ее культурного статуса могут сильно варьироваться и иметь существенную этнокультурную специфику. Знаки культуры (дресскод, татуировка, прическа) или признаки человека, обозначенные специально выделенными частями тела, особенностями анатомии или признаками пола, превращают в куклу (зоо– или антропоморфный артефакт) любой природный объект от камня до ветви дерева.

Антропоморфная символика в объектах культуры

Посмотрим теперь на проблему с другой стороны: как антропоморфная символика проявляется в объектах культуры? Напомним, что в традиционной обрядности и празднично-игровой культуре выделяется два основных семантических круга, в рамках которых наиболее часто отмечается употребление кукол или их примитивных аналогов: брак и предбрачные взаимоотношения молодежи и различные церемонии, связанные с символикой «завершения и выпроваживания». Например, во время дожинок у бесермян «в последний день как дожинали, оставшийся сноп завязывали парой, как двойняшек, что сопровождалось заговором: „И овцы пусть парой ягнятся! Пусть муж с женой хорошо живут, пусть всю жизнь им парой жить!“» [Попова 2004, с. 143]. Дожинальные снопы в данном случае наделяются признаками хозяев дома, т. е. фактически приобретают некоторые свойства антропоморфных предметов.

Антропоморфные свойства часто приписываются предметам-персонификаторам – принадлежащим тому или иному человеку индивидуально маркированным вещам (одежда, предметы обихода, личное оружие). Например, Э. Б. Тайлор упоминает в своей книге о том, что Ч. Дарвин «видел на острове Килинге двух малайских женщин, державших в руках деревянную ложку, одетую как кукла. Эта ложка была положена на могилу умершего и, одухотворившись в полнолуние, то есть сделавшись лунатиком, начала судорожно вертеться и плясать подобно столам и шляпам во время современного спиритического сеанса» [Тайлор 1989, с. 336]. Э. Б. Тайлор считает этот случай хорошим примером существования представления «о вхождении душ в телесные предметы». Добавим, что многие антропоморфные фигурки (куколки), применяющиеся в обрядовых практиках, в конечном счете нередко редуцируются до предметов их одежды [Соколова 2009, с. 476–477, илл .]. Укажем также на существование антропоморфных ипостасей обетных свечей ( см. илл. 56 и цв. вкл. 6 ), которые могут не только посвящать конкретным святым, называя эти предметы их именами, но и одевать в одежду в соответствии с полом святого, как куклу [подробные описания см.: Листова 2008; Лопатин 2008].

Для нас здесь важен тот факт, что определенный класс вещей может выступать полноценным заменителем человека, получая полномочия на действия, которые обычно недоступны неживым объектам.

В ряде случаев качества умершего по принципу контагиозной магии приписываются различным принадлежавшим ему предметам, которые становятся фактически его двойниками и наделяются человеческими свойствами. Об их антропоморфизации можно судить по тому, как с ними обращаются. В. Н. Харузина указывает, что у остяков (хантов) женщины складывали определенным образом подушки и одежду покойного мужа, а затем совершали над этими предметами обряд оплакивания усопшего. Аналогичный обычай зафиксирован также у гольдов (нанайцев): «Перед подушками, изображающими покойников-детей, ставили сосуды с пищей, игрушки, которыми они играли, и т. п.» [Харузина 2007, с. 370].

Остановимся на двух методологически важных проблемах: какое влияние оказывает видоизменение формы и материала, из которого изготовлена кукла, на ее осмысление? И какое влияние на осмысление такой важной ритуально-обрядовой вещи, как кукла, оказывает этнографический контекст? Для ответа на эти вопросы можно рассмотреть куклы, употреблявшиеся в святочной и крещенской обрядности русских. При этом вполне прослеживаются цепочки эволюционных форм, стадиально предшествовавших традиционной кукле (деревянные крестики, обмотанные куделью или лоскутками лучинки, фигурное печенье) или являющихся ее позднейшими заменами (лоскутки, ленточки, шнурочки).

Важное значение для понимания символики куклы имеет крест – древний графический и предметный символ человека. Использование креста в солярной символике [Голан 1993, с. 99] является лишь частным проявлением антропоморфной модели Вселенной, где солнце представляется глазом или головой [МС 1991, с. 665 и др.; см. также: Кабо 2002b]. Отсюда крест как знак мирового древа, где дерево в свою очередь соотносится с человеком [Топоров 1982, с. 12], а также как солярный и близнечный символ [Маковский 1996, с. 119, 122, 209; МС 1991, с. 666, 670]. Случаи использования крестообразных композиций для изображения человеческих фигур мы уже рассматривали в параграфе «Бесполость и андрогинность куклы».

Илл. 122

Многие предметы культа и куклы имеют крестообразную основу – см. илл. 122, изображения духов «хозяина тайги», хомоконов [Иванов 1970, с. 172, рис. 155, эвенки]. Тибетцы для отгона градовых туч использовали крестообразные сооружения с вырезанным наверху подобием человеческого лица (сэрунг), которые водружались на возвышении около поля и выполняли функции «пугал» [Календарные обычаи 1989, с. 276]. Русские примеры мы уже приводили в параграфе «Типология конструктивных особенностей куклы в русской традиции». У туркмен-гокленов «остов куклы – деревянная палочка с намотанной на одном конце белой тряпичной головкой и поперечной перекладиной (руки)» [Поцелуевский 1930, с. 100]. Куклы горных таджиков – это «палочка с привязанной к ней поперечной палочкой покороче, изображающей руки и плечи» [Пещерова 1957, с. 47]. «Преобладающий тип казахской куклы (как и туркменской) – кукла, сделанная из двух связанных крестом прутьев, стеблей травы или камыша»; основу каракалпакских кукол также «образуют, как правило, два связанных крестом прута или стебля травы»; «основным типом конструкции» у узбеко-таджикского населения Средней Азии «является кукла, выполненная из связанных крестом прутьев с мягкой тряпичной головой» [Ботякова 1995, с. 161, 164–166]. Нередко крест присутствует в традиционных куклах и в качестве «вторичного» знака-символа, дублирующего основную семантику, присутствующую в их конструкции. Косым или прямым крестом, например, нередко обозначается лицо куклы или ее гениталии [Ботякова 1995, с. 161–166, фото 2, 6 ; Найден 1999, с. 140–177, украинцы, южные русские, чуваши, киргизы, таджики, узбеки]. Иногда косой крест является отличительной особенностью куколки мужчины («жениха») [Ботякова 1995, с. 166, узбеки].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: