Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Название:Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0342-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога краткое содержание

Заключительная часть трилогии «Жизнь русского обывателя» продолжает описание русского города. Как пестр был внешний облик города, так же пестр был и состав городских обывателей. Не говоря о том, что около половины городского населения, а кое-где и более того, составляли пришлые из деревни крестьяне – сезонники, а иной раз и постоянные жители, именно горожанами были члены императорской фамилии, начиная с самого царя, придворные, министры, многочисленное чиновничество, офицеры и солдаты, промышленные рабочие, учащиеся различных учебных заведений и т. д. и т. п., вплоть до специальных «городских сословий» – купечества и мещанства.

Подчиняясь исторически сложившимся, а большей частью и законодательно закрепленным правилам жизни сословного общества, каждая из этих групп жила своей обособленной повседневной жизнью, конечно, перемешиваясь, как масло в воде, но не сливаясь воедино. Разумеется, сословные рамки ломались, но modus vivendi в целом сохранялся до конца Российской империи. Из этого конгломерата образов жизни и складывалась грандиозная картина нашей культуры

Жизнь русского обывателя. От дворца до острога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

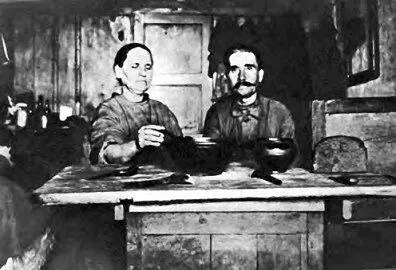

Кухня рабочей казармы

Кроме штрафов и жалоб в фабрично-заводскую инспекцию, предприниматели для повышения трудовой дисциплины рабочих пытались использовать так называемые рабочие книжки, где фиксировались правила поведения и взаимной ответственности рабочих и работодателей, штрафы, прогулы и пр. Рабочие были против таких книжек, и в ряде случаев их введение не удавалось; они соглашались лишь на введение книжек, в которых фиксировалась бы лишь заработная плата.

На первый взгляд, неграмотный и неквалифицированный рабочий выгоднее для работодателя: ему можно меньше платить, его легче штрафовать, он «робкий и забитый» и не способен на осознанный и организованный протест. Так нас учили в свое время. Но вот что свидетельствовал один московский предприниматель в 1910 г.: «Поведение грамотных рабочих и отношение их к делу выгодно отличается от поведения неграмотных – первые редко попадаются в мелких кражах, реже являются на работу в нетрезвом виде, строже придерживаются правил порядка и осторожности и вследствие этого сравнительно реже подвергаются несчастным случаям. Более бережливое отношение грамотных рабочих к орудиям производства также является выгодным для фабрики. Наконец, отношение грамотных рабочих к администрации отличается большей сдержанностью: вникая в смысл законов, они сознательнее относятся к правам своим и работодателя и поэтому при недоразумениях и конфликтах более склонны к решению их путем переговоров, не прибегая к крайним средствам» (Цит. по: 112; 265). Современники, в том числе и предприниматели, подчеркивали влияние «некультурности рабочих» на производственный травматизм, простои и брак в работе. К тому же низкий культурный уровень рабочих требовал больших расходов на поддержание дисциплины, надзор, контроль и организацию работ. «Рабочая аристократия» охотнее и лучше адаптировалась к правилам жизни, которые диктовал новый буржуазный строй. Недаром негодовал В. И. Ленин: «Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная социальная опора буржуазии» (Цит. по: 112; 280). Это не предпринимателям-капиталистам, а Ленину и ленинцам для совершения революции нужен был малограмотный, неквалифицированный, низкооплачиваемый и некультурный рабочий. Чем малограмотнее и неквалифицированнее был рабочий, тем хуже было его положение, тем больше он был проникнут классовой ненавистью и тем легче было сподвигнуть его на революционные выступления.

Буржуазное мировоззрение индивидуалистично по своей сути. Попробуйте-ка распропагандировать высокооплачиваемого рабочего-индивидуалиста, дорожащего своим положением! А неквалифицированный малограмотный рабочий, по существу крестьянин вчерашний или даже еще сегодняшний, – коллективист. Видный впоследствии советский государственный и партийный деятель П. Г. Смидович, хорошо изучивший в свое время рабочий вопрос, писал: «Рабочие привыкли жить толпою; они чувствуют себя хорошо, если они в толпе, и не любят оставаться в одиночестве. Они и дома ищут «компанию», в праздник их тянет «на народ», «на улицу». К тому же они не дорожили своим положением: воистину, пролетариату нечего было терять, кроме своих цепей». «Рабочие, – писал Смидович, – дорожат деньгами гораздо менее, чем другие слои общества, хотя можно было бы ожидать противоположного, имея в виду тот труд, которым зарабатываются эти рубли» (Цит. по: 112; 274). Пропить зарплату было обычным делом: «Кончай, Ванька, водку пить, пойдем на работу, – пелось в старой рабочей песне. – Будем деньги приносить каждую субботу. Получил получку я: девяносто два рубля. Девяносто на пропой, два рубля принес домой». Да, тот нечеловечески тяжелый труд в душном и шумном помещении среди грохочущих машин и требовал крепкой выпивки, как компенсации. Дело доходило до того, что предприниматели заработки рабочих посылали к ним в деревню, сельским старостам или волостным старшинам, для уплаты податей и передачи семьям.

Конечно, далеко не все рабочие были высокооплачиваемыми, не все могли горжетки женам покупать. Кстати уж, нужно бы о самом термине «рабочий» кое-что сказать. Дело в том, что в XIX в. «рабочим» назывался человек неквалифицированного физического труда. Например, бурлак – это судорабочий. А квалифицированный работник именовался «мастеровым». И оплачивались они по-разному. Когда в 80-х гг., с появлением рабочего законодательства, на заводах весь работающий состав стали именовать «рабочими», квалифицированная часть фабричных усмотрела в этом ущерб своему положению и правам. Опасаясь снижения заработков, мастеровые зароптали, а потом стали увольняться с заводов. Тогда последовало указание властей: квалифицированным работникам фабрик и заводов присвоить наименование «рабочий», а неквалифицированным, выполняющим вспомогательные работы – «чернорабочий». Ну, и, разумеется, остались названия мастера, десятника и указателя.

Рабочий с женой за обедом

Заработки зависели не только от должности и квалификации, но и от города, и, наконец, от заводовладельца. Например, в конце XIX в. на Сормовском железоделательном и судостроительном заводе Курбатовых (около 600 работников) мастер получал от 2 до 5 руб. в день. Но и обязанности его были многосложны и разнообразны, вплоть до найма рабочих, определения их квалификации и заработной платы. Мастеровым на Сормовском судостроительном заводе платили: слесарям (100 человек), кузнецам (60 человек), литейщикам (50 рабочих) – по 1 руб. в день, котельщикам и клепальщикам (по 100 человек) – по 80–85 коп. Токари (50 человек), медники (20 душ) и столяры (30 рабочих) получали по 1 руб. 25 коп. – 1 руб. 30 коп. Чернорабочие, которых было 20–25 человек, зарабатывали по 50–55 коп. в день (163; 499). В московской слесарной мастерской, быт которой был описан выше, мастера «получали плату от 7 до 14 рублей в месяц, готовый стол и помещение для самого работника, но квартир семейным не было». В те же 80-е гг. в московской типографии «Общества распространения полезных книг» «самый машистый и квалифицированный наборщик при 13-часовом рабочем дне мог заработать не более 1 рубля 70 копеек в день, или 40 рублей в месяц, часто прихватывая сверхурочные… Повременщики наборщики акцидентщики получали 30–35 рублей и, как особое исключение, 40 рублей. Это были своего рода художники. Сверхурочные работы оплачивались наборщикам-мелочникам 15 копеек и 20 копеек за час, ученикам первого-второго года – 2 копейки, третьего – пятого – 3 и 5 копеек в час» (184; 371).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: