Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Название:Жизнь русского обывателя. От дворца до острога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0342-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. От дворца до острога краткое содержание

Заключительная часть трилогии «Жизнь русского обывателя» продолжает описание русского города. Как пестр был внешний облик города, так же пестр был и состав городских обывателей. Не говоря о том, что около половины городского населения, а кое-где и более того, составляли пришлые из деревни крестьяне – сезонники, а иной раз и постоянные жители, именно горожанами были члены императорской фамилии, начиная с самого царя, придворные, министры, многочисленное чиновничество, офицеры и солдаты, промышленные рабочие, учащиеся различных учебных заведений и т. д. и т. п., вплоть до специальных «городских сословий» – купечества и мещанства.

Подчиняясь исторически сложившимся, а большей частью и законодательно закрепленным правилам жизни сословного общества, каждая из этих групп жила своей обособленной повседневной жизнью, конечно, перемешиваясь, как масло в воде, но не сливаясь воедино. Разумеется, сословные рамки ломались, но modus vivendi в целом сохранялся до конца Российской империи. Из этого конгломерата образов жизни и складывалась грандиозная картина нашей культуры

Жизнь русского обывателя. От дворца до острога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие о нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов, от семи до двадцати лет, заперты в одно строение, в котором некоторые из них проводят более десятка лет; в нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет разврата чувственности… которого не случалось бы там, и нет казармы, где бы более встречалось грубости, невежества и буйства, как в таком училище русского дворянства! Всем порокам открыт вход сюда, тогда когда не принято ни одной меры к истреблению оных. Телесные наказания нельзя к таким причислить, ибо они наказывают, а не предупреждают проступок. Принимаемые без всякого разбора воспитанники приносят с собою очень часто все пороки, которые мы встречаем в молодых людях, в праздности вскормленных в кругу своих дворовых людей, у коих они уже успели все перенять, и передают их всем своим товарищам. Таким образом, ежедневно в продолжение нескольких десятков лет, там собираются пороки, пока они не сольются в одно целое и составят род обычая, закона, освященного временем (всегда сильною причиною) и общим примером… Зная сие, ясно, отчего новые училища такого рода сначала несколько соответствуют своей цели и потом так скоро упадают… Всякий, бывший в корпусе, согласится со мною…

Взглянув на учебную часть корпусов кадетских, мы найдем в них немного более утешительного. У нас еще не знают или не хотят знать, что хорошим офицером может быть только образованный, а образованным офицером – только образованный человек. Преимущественно перед всеми другими науками, и исключительно, занимаются преподаванием математики… На исторические, географические науки, столь необходимые, обращают мало внимания, даже и на знание отечественного языка. Также совсем не заботятся о том, чтобы приохотить молодых людей к ученью, отчего те и думают только о том, как бы скорее выйти в офицеры и бросить книги, полагая, что, достигнув эполет, они уже все нужное знают…» (45; 84–86).

Несколько лучше были лишь четырехлетние Михайловское артиллерийское и Главное инженерное училища, при которых к середине XIХ в. появились и специальные офицерские классы, нечто вроде специальных академий. Имелась и Военная академия для подготовки офицеров Генерального штаба. Но даже в конце 40-х гг. штат ее составлял 25–27 слушателей, а об обучении в ней один из ее выпускников писал: «От офицера требовали не изучения предмета и обсуждения со всех сторон, а безусловное повторение слов импровизированного доморощенного профессора, выучившего свой предмет по коротенькой тетрадке выписок из науки» (Цит. по: 69; 31).

Естественно, что при такой системе комплектования офицерского корпуса и постановки военного образования, в массе своей офицерство было малообразованным, плохо воспитанным и невежественным, а круг его интересов ограничивался картежом и тривиальным пьянством. Да и что оставалось делать офицерам рот, расквартированных по уездным городкам, а то и по селам. Офицерские собрания с их библиотеками, беседами, любительскими спектаклями были лишь в крупных городах, где располагались штабы. Даже если бы и была охота к чтению, то читать было нечего, и, осатанев от бесконечных мелочных учений («ремешковой науки»), непонятливости безграмотных солдат и скуки, офицер нередко превращался в забубенного пьяницу и озлобленного «дантиста». В подтверждение приведем строки воспоминаний кавказского офицера Ф. Ф. Торнау: «Наши армейские офицеры того времени, – пишет он, – не блистали ни тонким образованием, ни глубокою ученостью, зато были фронтовые служаки и по большей части добрые ребята. Сверх этих достоинств, да безотчетной храбрости, бесполезно было отыскивать в них еще другие качества. Не подводя под общее правило небольшое число исключительных личностей, можно сказать, что жизнь армейского офицера наполнялась тогда службой, картами, весьма непоэтическим разгулом или совершенным бездельем… это было простое, бездумное лежание на кровати под крышей избушки или под полотном палатки. Офицеру невозможно было читать и учиться, потому что в деревенской стоянке или на походе недоставало книг; о политике он и не помышлял, ограничивая весь жизненный интерес производствами и происшествиями в полку, составлявшем для него ближайшее, знакомое ему отечество посреди общего отечества, о котором он имел самое неясное представление… Армейский пехотный офицер, лишенный необходимых материальных и умственных способов, поневоле ограниченный в своих понятиях и интересах, исправлял службу машинально, ел, пил, играл и, лежа на боку, ни о чем не помышлял. Все офицеры из прибалтийских губерний говорили по-немецки, но французский язык знали весьма немногие; в пехоте носилось тогда поверие, что он совершенно бесполезен на службе и пригоден только для паркетных шаркателей, никуда негодных «бонжуров». Несмотря на это умственное настроение, возбуждавшее в моих полковых товарищах улыбку презрения при виде книги, писанной не на русском языке, заметно было, что они внутренне смирялись перед тем, кто умел ее понимать. Я испытал это на себе, хотя не раз мне замечали, покачивая головой, что полезнее было бы для меня заняться повторением двенадцати темпов (заряжания ружья. – Л. Б. ) да командных слов, чем забиваться в книжную гниль, от которой голова молодого человека наполняется только вольтерьянскими идеями. Из этого не надо заключать, что в наших войсках не имелось тогда достаточного числа многосторонне образованных офицеров; они, к несчастью, водились только в гвардии, в штабах и частию в кавалерийских полках: для армейской пехоты оставалось их очень немного» (179; 32–33).

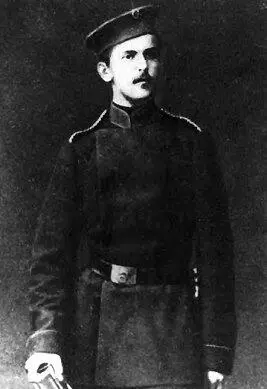

Вольноопределяющийся пехотного полка. 1881–1907 гг.

Торнау вторит А. Н. Вульф, учившийся в Дерптском университете, одновременно с Торнау он служил в тех же Дунайских княжествах: «День ото дня привыкаю к образу жизни нашей военной молодежи, – записывает он в дневнике, – становлюсь ленивее, – совершенно ничего не делав, могу проводить дни. Написав несколько строк моего дневника, кажется, я уже кончил мое дневное занятие: я ухожу шататься от одного к другому офицеру или засыпаю… Я жил эти дни у Рославлева, а провел их, исключая того, что с ним прочитал одну часть французского перевода Вальтера Скотта «Истории Наполеона»… в гулянии по улицам и игре в свайку; эта игра вот уже с неделю занимает нашу празднолюбивую молодежь… «Все обстоит благополучно, нового ничего нет!» – могу я рапортовать, как вахмистр эскадронному командиру, о моих обстоятельствах; те же занятия, то есть никакие, и та же скука, разведенная нуждою… Жизнь моя теперь, разумеется, очень пуста, скучна и однообразна; к счастью, попалось мне в руки несколько романов Вальтера Скотта, а именно «Пират» и «Певриль». Между сном и едою я убиваю дни чтением оных, купанием, иногда учениями, а более курением табака и взаимными посещениями сослуживцев, которые теперь обыкновенно заняты игрой: проигрывают жалованье…» (45; 180). Служивший спустя несколько десятков лет на Кавказе А. А. Брусилов также вспоминал: «Мы не блистали ни военными знаниями, ни любовью к чтению, самообразованием не занимались, и исключений среди нас в этом отношении было немного, хотя Кавказская война привлекала на Кавказ немало людей с большим образованием и талантами. Замечалась резкая черта между малообразованными офицерами и, наоборот, попадавшими в их среду людьми высокого образования» (21; 18). Но не только кавказские офицеры отличались нелюбовью к просвещению. Военный министр А. Ф. Редигер, вспоминая свое детство в Выборге, писал: «Я не помню, чтобы в немецком или шведском обществе видел русского офицера. Первейшей и наиболее безобидной причиной такого отчуждения являлось то, что большинство офицеров не владело ни немецким, ни тем более шведским языком; затем общество офицеров считалось не особенно благовоспитанным, что в то время (начало 1860-х гг. – Л. Б. ), пожалуй, было довольно справедливо» (149; I, 24). Офицерскую службу Редигер начал в 1872 г. в лейб-гвардии Семеновском полку, где «была довольно большая библиотека, но имевшимися в ней хорошими книгами офицерство не пользовалось, а вновь выписывались только лишь разные романы. Следуя общему течению, и я тоже читал лишь разные романы, преимущественно переводные, вроде Габорио и Понсон дю Терайля. С русскими классиками я стал знакомиться лишь много позднее, приобретая постепенно их сочинения» (149; I, 63–64).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: