Андрей Зорин - Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века

- Название:Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0436-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Зорин - Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века краткое содержание

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан. Детальная реконструкция этой загадочной истории основана на предложенном в книге понимании механизмов культурной обусловленности индивидуального переживания и способов анализа эмоционального опыта отдельной личности. А. Л. Зорин – профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социально-экономических наук.

Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В феврале Тургенев сравнивал в дневнике отрешение от забот и требований петербургской жизни, которое он испытал в Вене, с чувствами Руссо, оттолкнувшегося от берега в челноке. Андрей Иванович имел здесь в виду фрагмент «Прогулок уединенного мечтателя», где описаны досуги человека, полностью и навек изолировавшего себя от преследующего его мира [156].

«Прогулки уединенного мечтателя» открываются рассказом о том, как автор был изгнан из среды людей, которые «в своей изощренной ненависти выискали, какое мученье будет жесточе для моей чувствительной души, и грубо порвали все узы, меня с ними связывавшие» (Руссо 1949: 585). Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказал о своей поездке на остров Святого Петра на Бильском озере в Швейцарии, где Руссо в конце жизни пытался скрыться от подлинных и мнимых преследований и откуда он в конце концов также был изгнан:

Нет, слабый старец должен проститься с любезным своим островом – и после того говорят, что Руссо был мизантроп! Скажите, кто бы не сделался таким на его месте? Разве тот, кто никогда не любил человечества! (Карамзин 1984: 182)

Тургенев, которому было всего 21 год, искал аналогию своему душевному состоянию в последнем произведении Руссо, написанном больным и отчаявшимся стариком на пороге смерти. 31 марта, на следующий день после записи о намерениях бежать в Китай, Японию или деревню, Андрей Иванович набело переписывает в дневник свое новое стихотворение:

Мой друг, коль мог ты заблуждаться

И с чистой, пламенной душой

Блаженством на земле ласкаться,

Скорей простись с своей мечтой.

С твоей сердечной простотою

Обманов жертвой будешь ты,

Узнаешь опытностью злою

Сколь едко жало клеветы.

Всех добрых дел твоих в заплату

Злодеи очернят тебя;

Врагу ты вверишься, как брату,

И в пропасть ввергнешь сам себя;

Возстанешь, роком пораженный,

Но слез не будешь проливать,

Безмолвной скорбью отягченный

Судьбу ты будешь проклинать.

Потухнет в сердце чувства пламень,

Погаснет жизни луч в очах;

В груди носить ты будешь камень,

И взор твой будет на гробах.

Стихотворение выглядит своего рода коллажем формул из начала «Прогулок уединенного мечтателя»: пламенная душа и сердечная простота любителя человечества наталкиваются на клевету и предательский обман.

Едва ли у Андрея Ивановича были какие-нибудь основания подозревать своих друзей во враждебности или клевете, скорее он проецирует вовне свою внутреннюю самооценку. Примечательна в этом отношении строка «Но слез не будешь проливать…». Тургенев постоянно связывал надежды на свое нравственное возрождение со способностью проливать слезы. Еще осенью в Вене в момент отчаяния он сетовал, что для него закрыты «источники слез», и почти упрекал Творца за холодность собственной души. Теперь он примиряется с невозможностью плакать – надежда на грядущее душевное избавление была утрачена.

К концу своей короткой жизни Тургенев понял, что не может и, в сущности, не хочет поддерживать в себе постоянный накал чувств, который требовался от почитателя и последователя Шиллера и Руссо [158]. Ему приходилось реализовывать одни эмоциональные матрицы в общении с кругом бывшего Дружеского литературного общества, другие – с венскими приятелями, третьи – с Екатериной Соковниной, четвертые – в дневнике и т.д. Такого рода конфликты составляют суть индивидуального переживания, но «автоценность» определялась для Тургенева настоятельным требованием единства личности, верной и равной себе во всех своих проявлениях. Исчерпав свой эмоциональный репертуар, он должен был или найти совершенно новые «символические модели чувства», или признать полное поражение.

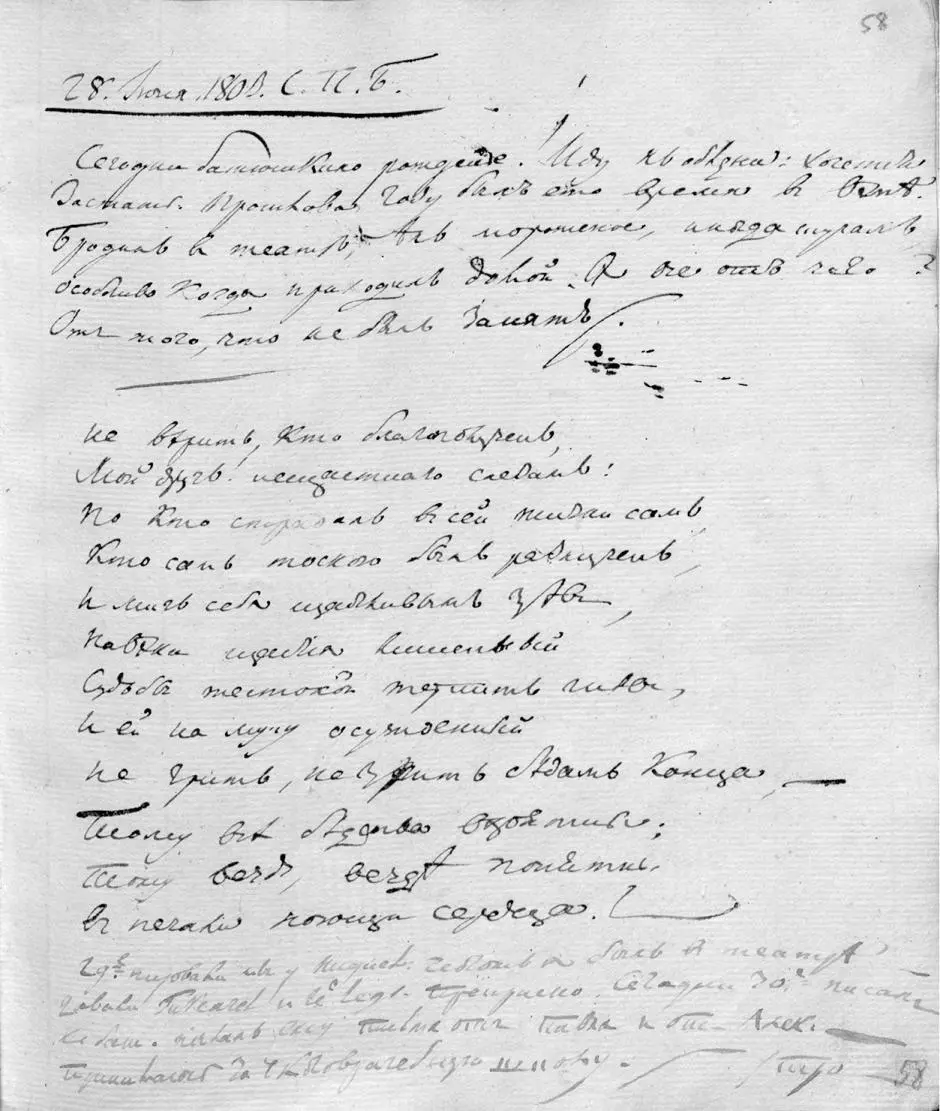

28 июня Андрей Иванович вспоминал о дне рождения своего отца, о том, как скучал от праздности прошлым летом в Вене, и написал, что собирается идти к обедне, где ему «хочется застать» (272: 58). Этими словами фраза заканчивается. Кого или что рассчитывал Андрей Иванович застать в церкви, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. Затем идет окончание начатого тремя днями ранее стихотворения:

Уже ничем не утешает

Себя смущенный в скорби дух!

Весна природу воскрешает,

Но твой осиротевший друг

Среди сияющей природы

Один скитается в тоске.

Напрасно ждет, лишен свободы,

Щастливой части и себе.

Не верит, кто благополучен,

Мой друг! нещастного слезам,

Но кто страдал мечтою сам,

Кто сам тоскою был размучен

И, миг себя щастливым зрев,

Навеки щастия лишенный,

Судьбы жестокой терпит гнев

И ей на муку осужденный,

Не зрит, не зрит бедам конца –

Тому все бедства вероятны,

Тому везде, везде понятны

В печали ноющи сердца.

Последняя запись отражает занятия Тургенева 29 и 30 июня. 29-го он пировал у Huguet, с кем – опять же неизвестно, потом смотрел комедию А. – Р. Лесажа «Тюркаре» во французском театре, а 30-го писал отцу и отправил ему письма Павла Нефедьева и брата Александра Ивановича. Дневник завершается словом «Утро» в правом нижнем углу страницы, написанным, вероятно, 1 июля.

Последняя страница дневника Андрея Тургенева

3 июля Тургенев вновь пишет домой родителям – за все время после своего возвращения из Вены он пропустил лишь один почтовый день, за что долго и старательно извинялся. В этом письме он сообщает о предстоящем визите в Москву воздухоплавателя Андре-Жака Гарнерена, о слухах, что Ивану Владимировичу Лопухину будет пожалована аренда, которую выберет для него сам государь, и о том, что еще не получил номера карамзинского «Вестника Европы» с публикацией своего младшего брата. Письмо выдержано в шутливом тоне. Впервые за два месяца в нем нет ни одного слова о любовной истории Павла Нефедьева.

Развязка

О смерти Андрея Ивановича семья узнала от Петра Кайсарова. Сразу после похорон он отправился в Москву, чтобы сообщить роковую весть родным и близким покойного. Отпуск ему выхлопотал у графа Кочубея Иван Владимирович Лопухин. Благодаря Лопухину, который был в то время сенатором, у постели внештатного переводчика Министерства иностранных дел оказался «лучший медик Государев». Возможно, это был лейб-медик Виллие, которого почти годом раньше Александр I посылал к отравившемуся Радищеву. Помощь императорского врача и в этот раз оказалась бесполезной. В письмах Ивану Петровичу Тургеневу и своему брату Петру Владимировичу Лопухин рассказывал о неустанной заботе Петра Кайсарова и его брата Паисия об умирающем, последние дни которого прошли вдали от родных (2695–2699: 116–118 об.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: