Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

- Название:Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-06466-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты краткое содержание

В новой книге Сергея Петрова «Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты» продолжается рассказ, начатый в работе «На берегах реки Ждановки». Но теперь в фокусе внимания автора оказались, помимо Петровского, еще два острова – Елагин и Крестовский. За последние годы Петровский, а в особенности Крестовский острова кардинально изменились. Здесь возведены элитные жилые комплексы, территории, ранее занятые заводами, уступают место домам, построенным по индивидуальным проектам. На наших глазах все стремительно меняется. Читатель найдет для себя множество новых интересных деталей истории этих мест, неизвестных доселе широкой публике. А также, благодаря предоставленным автором фотографиям, представит себе современную жизнь островов. Искренняя любовь Сергея Петрова к своей малой родине делает его рассказ неформальным, эмоционально окрашенным, невольно заставляющим проникнуться отношением автора. Читайте, гуляйте, смотрите по-новому на хорошо знакомые места!

Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Путаница с названием

Речку в разные эпохи называли по-разному: то Болотной протокой, то Никольской речкой, то Петровской, а название Ждановка закрепилось в петербургской топонимике в конце XVIII в. Откуда же оно пошло? Открываем первый попавшийся топонимический справочник и читаем: «В XIX веке землю на Петровском острове по берегу реки купили „ученые мастера“ братья Ждановы, построившие на этом участке „химико-аптекарский завод“. По их фамилии река стала называться Ждановкой…».

Сказать, что данная трактовка происхождения названия заблуждение – ничего не сказать! Ибо завод-то, Ждановы, на Петровском острове действительно основали, но лишь спустя несколько десятков лет после того, как название Ждановка утвердилось на картах города. Появились братья Николай и Иван Ждановы на Петровском острове в начале 1840-х гг.; старший, Николай, в 1838 г. окончил Технологический институт и вместе с младшим братом Иваном решил заняться «химическим бизнесом», основав химико-аптекарский завод. Однако к тому времени речка с именем Ждановка значилась на петербургских планах уже сорок лет – начиная с 1790-х гг. Братья в то время ещё не родились.

Никакого отношения купцы Ждановы к названию реки не имели. Откуда же оно появилось? В народе издавна ходила молва, что Ждановка получила своё имя от глагола «ждать» – то есть в честь ожидавших на её берегах девушек-воздыхательниц и чадолюбивых матушек. Дело в том, что на северном берегу реки, за небольшим парком (впоследствии его назовут Мало-Петровским), на Ждановской набережной располагались корпуса Второго кадетского корпуса. Впоследствии тут же разместился Дворянский полк и несколько военных училищ. Парк на правом берегу, за неимением другого места, и станет местом свиданий-ожиданий. Кадеты, юнкера, курсанты военных учебных заведений встречались здесь со своими матушками и возлюбленными, прогуливаясь по аллеям.

Выглядел «парк ожиданий» в старину иначе, чем сейчас: дубы и лиственницы помогали укрыться от любопытных взглядов, а цветы на шикарной клумбе в центре парка привлекали тех, кому укрываться было незачем. Здесь дарилось множество цветов и решалось немало судеб. Можно предположить, что подобный диалог происходил в XIX в.:

– Где будешь ждать меня?

– Как и прежде, на Ждановке!

Версия романтическая, чтобы быть правдивой, скажете вы? Полагаю, нет. От глагола «ждать» в русском языке образовалось в старину множество слов, в XVIII–XIX вв., когда появилось название Ждановка, все они были в ходу. Владимир Даль приводит такие примеры: имя Ждан – долгожданный ребенок; жданики – пироги, испечённые для званых, жданных гостей; ждательница – поджидающая женщина; жданье – ожидание… В это связи нас не должно удивлять и происхождение названия речки от столь часто употреблявшеглся в старину глагола.

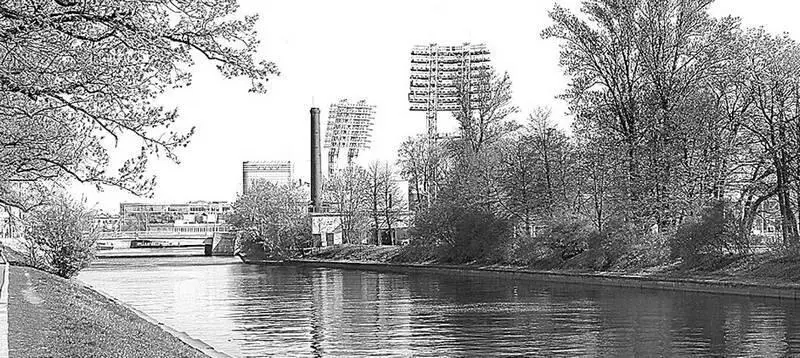

Река Ждановка. Названа так отнюдь не в честь братьев Ждановых

Мало-Петровский парк являлся в XIX в. местом ожиданий

Еще один повод для ассоциаций возник спустя 100 лет, когда в 1948 г. умер первый секретарь Ленинградского обкома А.А. Жданов. Стали думать, какому же району присвоить имя усопшего секретаря, потом решили для «увековечения» выбрать район, где уже имелись и речка Ждановка, и Ждановские улица и набережная. Новосёлы, въехавшие в этот район в 1950–1960-х гг., всерьёз полагали, что Ждановка – это в честь первого секретаря.

Петровский дворец

Трудно сейчас точно указать на Петровском острове место, где располагался первый увеселительный домик Петра I, возведённый в 1710-х гг., зато известно, что деревянный Петровский дворец Екатерины II, построенный в 1768 г. и простоявший до 1912 г., находился на месте нынешней Петровской площади. Деньги на его строительство в размере 13 300 руб. выделил Кабинет двора её императорского величества по указанию императрицы.

Дворец стал несомненным украшением местности, но не потому, что был как-то особенно красив, – судя по фотографиям и сохранившимся чертежам, его едва ли можно отнести к шедеврам зодчества, – скорее роль сыграло то, что вокруг дворца стали формироваться аллеи, а позже и улицы, и возникла окружённая садами Петровская площадь.

Пожалуй, это первый законченный ансамбль на данной территории. От придворцовой площади на север, к Малой Невке, и на юг, к Малой Неве, лучами расходились аллеи, вдоль которых разбили клумбы. Одна из аллей впоследствии станет Топольной улицей (ныне – ул. Савиной), сохранятся и другие аллеи-дорожки, пока в XX в. их не поглотит территория завода «Алмаз».

Вокруг дворца периодически прорывали каналы, служившие не столько украшению местности, сколько обеспечивали её осушение. Это не помогало, с каждым новым наводнением «регулярность» сада нарушалась, каналы заиливало, а засыпанные песком дорожки превращались в заваленные мусором тропы.

Петровский дворец. 1900-е гг.

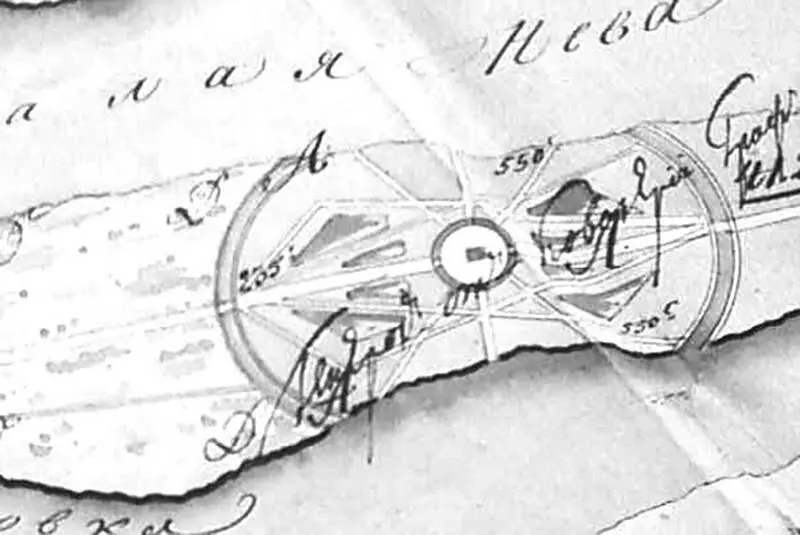

Вокруг Петровского дворца в 1830-е гг. существовали каналы и пруды

Кто строил дворец? Считалось, что архитектором выступал Антонио Ринальди, однако данные относительно его авторства не нашли пока своего подтверждения. В РГИА хранится план дворца: круглый зал, по нескольку комнат на каждом этаже, две лестницы в центральной части. Имеется и подробная опись состояния его покоев, сделанная во время передачи дворца в ведомство императорского Кабинета в 1836–1837 гг. В документе констатировалось, что первый этаж дворца каменный, второй – деревянный рубленный; крыша покрыта железом, часть стёкол разбита, и в целом состояние здания «весьма ветхое»; нижних покоев (комнат) – 6, верхних – 10. Лестница во дворце была наружная «о 36 ступенях», и ещё одна, внутренняя – «о 42 ступенях».

Вокруг дворца устроили парапет высотою в один аршин (71 см) «для удержания от затопления покоев частыми разливами воды»; печь во дворце изразцовая, потолок оштукатурен, полы крашеные. В описи дворцового строения подробно описано и состояние комнат, начиная от качества бумажных обоев (ими был покрыт коридор и часть комнат) до перечисления старых стульев из красного дерева.

В запасниках Русского музея хранится малоизвестная картина В.И. Молодецкого «Церемония вручения воинского знамени Корпусу чужестранных единоверцев в июле 1793 года». Интересна она как раз тем, что это событие происходило на Петровском острове близ Петровского дворца. На картине изображены парадные ряды кадетов (очевидно, из находившегося на Ждановке Шляхетского кадетского корпуса), архиерей, благословляющий коленопреклоненного командира Корпуса единоверцев, любопытные дамы, выглядывающие из окон дворца… Но занимательна картина не только этим. Дело в том, что Петровский дворец показан не с восточной стороны, как мы его привыкли видеть на фотографиях, а с северо-западной. С этой стороны фасад выглядит значительно интересней. Кроме того, сам дворец ещё не успел обветшать и выглядит действительно дворцом, в то время как на фотографиях, сделанных столетие спустя, это уже потрёпанное временем здание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: