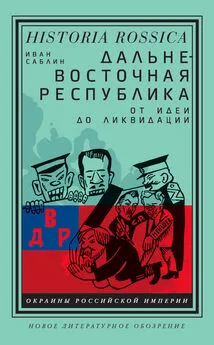

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Роспуск Учредительного собрания подвел черту под демократическим периодом революции и привел к дальнейшей политической фрагментации бывшей империи. В январе 1918 года провозгласила независимость УНР, и дальневосточные украинские организации поддержали это решение [369] Черномаз В. А. Украинское национальное движение на Дальнем Востоке. C. 447–450.

. В этом же месяце ожидался созыв в Томске Сибирской областной думы из делегатов от различных организаций. Делегаты прибывали в Томск на протяжении всего января, а эсер Иван Александрович Якушев уже располагал поддержкой большинства, необходимой для его избрания председателем. Но до начала первой сессии большевики арестовали Якушева и других делегатов. В ответ на это избежавшие ареста делегаты провозгласили создание Временного Сибирского правительства во главе с эсером Петром Яковлевичем Дербером. Хотя это правительство ни разу не собралось в полном составе и вскоре переехало в Харбин, оно стало альтернативой Центросибири и Далькому [370] Dotsenko P. The Struggle for a Democracy in Siberia. P. 23; Нам И. В. Национальный вопрос в программных установках сибирских областников, законотворческой и политической практике Сибирской областной думы, 1917 – январь 1918 гг. // Вестник Томского государственного университета: история, краеведение, этнология, археология. 2004. Вып. 281. С. 47–57; Pereira N. G. O. White Siberia: The Politics of Civil War. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1996. P. 51–55.

.

На российском Дальнем Востоке советская власть оказалась более умеренной, чем радикальная Центросибирь. Несмотря на антиземские позиции Владивостокского Совета и лидера благовещенских большевиков Федора Никаноровича Мухина, временно возобладала примирительная позиция Краснощёкова по отношению к амурскому, приморскому и сахалинскому земствам. Согласно этой позиции, в связи с недостаточным распространением крестьянских советов земства считались представителями крестьян. Третий Дальневосточный съезд создал систему, альтернативную той, что внедрял Совнарком, упразднявший земства. В то же время лишь 5 из 23 мест в Далькоме досталось областным земствам, тогда как остальные 18 распределялись в равных пропорциях между советами рабочих, советами солдатских и советами крестьянских депутатов. Таким образом, представители советов оказывались в большинстве (не говоря о том, что солдатские и рабочие депутаты, как правило, входили в одни и те же советы) и могли контролировать Президиум Далькома из семи человек. Хотя меньшевики во главе с Вакулиным протестовали против этой недемократической системы и отказались вступать в комитет, Приморское областное земское собрание признало Дальком, 7 января 1918 года провозгласивший себя «высшим органом советской власти в крае». Поддержка Приморского земства позволила Краснощёкову заручиться и поддержкой большинства на Втором краевом съезде городских и земских самоуправлений, состоявшемся в Благовещенске в январе 1918 года. Несмотря на возражения Тимофеева и высказанное им предложение признать Сибирскую областную думу, съезд решил распустить Временное краевое бюро земств и городов. Это, впрочем, не означало полной интеграции в Советское государство. 13 января 1918 года Дальком фактически расширил автономию российского Дальнего Востока, создав Комиссариат иностранных дел под руководством большевика Николая Марковича Любарского, еще одного реэмигранта из США [371] Попов В. Г. Первый съезд земских и городских самоуправлений Дальнего Востока; Дальсовнарком, 1917–1918 гг.^ Сб. документов и материалов / Ред. А. В. Семёнов. Хабаровск: Центральный государственный архив РСФСР Дальнего востока; Государственный архив Хабаровского края, 1969. С. 15, 31–37, 44, 47, 50–51, 129.

.

Даже среди большевиков власть Далькома еще не получила всеобщего признания. Многие из них не поддерживали подход Краснощёкова к несоветским органам самоуправления. 5 января 1918 года прошли новые выборы в Благовещенский Совет, на которых под давлением матросов Амурской флотилии и рабочих-металлистов одержали верх большевики, хотя в числе избранных оказались и эсеры (как правые, так и левые), и меньшевики. Мухин возглавил исполком Благовещенского Совета, в январе 1918 года провозгласившего свою власть в Амурской области. Новое благовещенское правительство не выступило в открытую против Далькома, но проводило свою политику, заменяя земские и городские органы советами. Несмотря на свой компромисс с земствами, в январе – феврале 1918 года Дальком приступил к реквизициям и конфискациям, а также ввел цензуру и секуляризацию образования, чем способствовал усилению антисоветского движения. Рабочие арсенала, матросы Амурской флотилии, гарнизонные войска, «интернационалисты» (бывшие немецкие и австрийские военнопленные) и корейские отряды, мобилизованные Александрой Петровной Ким и другими, объединились в Красную гвардию, став главной опорой cоветской власти. Новыми союзниками большевиков к востоку от Байкала стали демобилизованные солдаты, многие из которых вернулись домой в феврале 1918 года благодаря перемирию, заключенному большевиками с Германией и ее союзниками [372] Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке: Хроника событий. С. 36–46.

. Как и в других частях бывшей империи, солдаты оказались главными проводниками революционной политики в сельской местности и главной социальной базой новой власти [373] Smith S. A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis. P. 115, 125.

.

Впрочем, реальной властью Дальком обладал только в Хабаровске, Владивостоке и Сучане. Военно-революционные комитеты во Владивостоке и Хабаровске арестовывали директоров банков, сотрудников таможни, служащих бирж труда, глав почтовых и телеграфных контор, редакторов газет и офицеров. Далькомовская программа распределения земли, включавшая в себя наделение землей корейцев, не вызвала энтузиазма среди казаков и старожилов. Реквизиции зерна усилили враждебность населения к cоветской власти, и эсеры сохраняли свою популярность в сельской местности на протяжении всего 1918 года [374] Stephan J. J. The Russian Far East. P. 114–115, 117–118.

.

Противники большевиков не сидели сложа руки. В середине января 1918 года Особый маньчжурский отряд Семёнова, состоявший из забайкальских казаков, бурят-монголов и других добровольцев, двинулся из зоны отчуждения КВЖД в Забайкальскую область и занял несколько станций. Примерно в это же время большая группа уссурийских казаков избрала своим атаманом Ивана Павловича Калмыкова, недавно вернувшегося с фронта и враждебно настроенного по отношению к большевикам. Впрочем, многие возвратившиеся казаки-фронтовики поддерживали большевиков, а беднейшие из казаков приветствовали перераспределение земли [375] Stephan J. J. The Russian Far East. P. 120–121.

. Несмотря на весьма распространенные среди амурских казаков радикальные настроения, всеобщей поддержкой большевики у них не пользовались, и некоторые из них присоединились к группе, формируемой Гамовым. Тем временем меньшевики продолжали апеллировать к оборонческому национализму, указывая на возросшую из-за большевиков китайскую и японскую угрозы. Владивостокский биржевой комитет начал собирать деньги на охрану фабрик. В связи с начавшимися в Брест-Литовске советско-германскими переговорами, которые сам же Дальком осудил как «тяжелый удар революции», противники большевиков получили широкую международную поддержку. В конце января 1918 года консулы Японии, Китая, США, Великобритании, Франции и Бельгии выразили свой протест против роспуска Владивостокской городской думы Владивостокским Советом и других действий новой власти. Японские и английские военные корабли, а также американский корабль «Бруклин», вернувшийся в феврале 1918 года, официально занимались охраной иностранной собственности в порту и иностранных граждан, но косвенно поспособствовали выживанию Приморского земства и небольшевистского городского самоуправления, которым руководил Агарёв [376] Дальсовнарком, 1917–1918 гг.: Сб. документов и материалов. C. 12–16, 59; Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке: Хроника событий. С. 35–47.

.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)