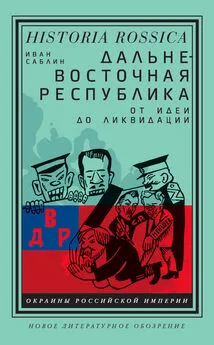

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотя японская высадка оказалась недолговечной, она продлила существование земского и городского самоуправления. Четвертый Дальневосточный краевой съезд Советов принял решение распустить земства и заменить их советами сельских депутатов, однако Клипов цитирует источник от апреля 1918 года, указывающий на сотрудничество Далькома с Агаревым и Медведевым, игравшими роль посредников между дальневосточными большевиками и иностранными консулами [385] Клипов В. М. В составе Центросибири. C. 106–107.

. Тем не менее после вывода японских войск Дальком продолжил укрепление своей власти. Он расширил свой аппарат и 8 мая 1918 года переименовал себя в Дальсовнарком. Краснощёков остался председателем Дальсовнаркома и стал его комиссаром иностранных дел. В Дальсовнарком также входили Григорий Иосифович Калманович (левый эсер, товарищ председателя), Михаил Иванович Тайшин, Филипп Иванович Гапон и Моисей Губельман. Носок стал членом военного комиссариата, взявшего на себя краевое командование Красной армией. Дальсовнарком приступил к отмене деления края на области: Приморское земство должно было быть отменено в соответствии с решениями съезда, но создание областного совета не предполагалось. Новое дальневосточное государственное образование, несмотря на свою централизацию, планировалось как этнически инклюзивное. Четвертый Дальневосточный краевой съезд Советов принял решение даровать всем иностранцам (в регионе это были в основном китайцы и корейцы) доступ к земельным наделам наравне с русскими. Дальком защищал корейцев от русских крестьян, которые начали отбирать у них пахотные земли, и ходатайствовал перед Совнаркомом о принятии в «русское подданство корейцев, живущих уже много лет в России и обрабатывающих личным трудом землю». Затем Дальсовнарком упразднил все дискриминационные паспортные ограничения, существовавшие для корейцев и китайцев, приравняв их к другим иностранцам [386] Клипов В. М. В составе Центросибири. C. 106–107; Дальсовнарком, 1917–1918 гг: Сб. документов и материалов. C. 131, 137–152, 171–175; Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке: Хроника событий. С. 55–62.

.

Впоследствии Краснощёков утверждал, что Дальсовнарком выступал против областничества Центросибири, но на деле его политика была не в меньшей степени регионалистской. Объясняя стремление Дальсовнаркома объединить дальневосточные Амурскую, Приморскую, Сахалинскую и Камчатскую области под властью единого центра, Краснощёков утверждал, что дальневосточное правительство позволит напрямую подчинить регион Москве без ненужного посредничества Центросибири [387] РГИА ДВ. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 6. Л. 6, 12, 16–17 ( Краснощёков А. М. Октябрьская революция, гражданская война и борьба с иностранной интервенцией на Дальнем Востоке в 1917–1922 гг., продиктовано А. Н. Геласимовой в 1932 г.).

. Но на практике прямого подчинения не было. К примеру, в мае 1918 года Дальсовнарком получил телеграмму от Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), запретившего местным органам проводить национализацию – это право, по мнению ВСНХ, принадлежало лишь ВСНХ и Совнаркому. Но Дальсовнарком интерпретировал телеграмму как указание на собственное право санкционировать и инициировать национализацию предприятий и другой собственности. В том же месяце Дальсовнарком напрямую бросил вызов Центросибири, отвергнув ее предложение о «более тесном объединении» и обосновав этот отказ необходимостью защищать единство России, которому несет угрозу формирование таких крупных «центральных единений», как Сибирь [388] Дальсовнарком, 1917–1918 гг.: Сб. документов и материалов. C. 178–179, 181–182, 185; Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке: Хроника событий. С. 64.

. Впрочем, Москва, по всей видимости, не признавала в полной мере установившиеся на Дальнем Востоке формы советской власти и называла Дальсовнарком «Дальневосточным краевым Советом рабочих и крестьянских депутатов», то есть местным органом власти, а не региональным правительством [389] РГИА ДВ. Ф. Р-786. Оп. 1. Д. 7. Л. 136 (Совнарком – Дальневосточному краевому совету рабочих и крестьянских депутатов, 15 мая 1918 г.).

.

В апреле 1918 года во Владивосток начали прибывать чехословацкие войска. Чехословацкий легион (корпус) состоял из бывших австро-венгерских военнопленных, которые вступили в российскую армию. После большевистского переворота и подписания 3 марта 1918 года Брест-Литовского мира между Советской Россией и Германией он был отправлен по Транссибирской магистрали к Тихому океану с целью дальнейшей переброски морем на Западный фронт, где он должен был продолжить сражаться в составе французской армии. В конце мая – начале июня 1918 года чехословацкие части, находившиеся на Урале и в Европейской России, взбунтовались. В это же время возобновились атаки Семёнова, Калмыкова и других антибольшевистских деятелей – и Дальсовнарком принял решение объявить военное положение [390] Дальсовнарком, 1917–1918 гг.: Сб. документов и материалов. C. 194–195; Stephan J. J. The Russian Far East. P. 122–125.

. Но лидеры Владивостокского Совета, Суханов и Петр Михайлович Никифоров, уроженец Иркутской губернии, принявший участие в Первой русской революции и впоследствии приговоренный к каторге, надеялись, что чехословацкий вопрос удастся разрешить дипломатическими средствами. Действительно, по сообщению Альберта Риса Уильямса, находившегося в это время на Дальнем Востоке, около 400 чехословаков присоединились к большевикам. Уильямс также обратил внимание на то, что китайские чиновники, которые вели переговоры с Дальсовнаркомом в конце июня 1918 года, отнеслись к нему очень благожелательно, одобряя политику Дальсовнаркома в отношении их соотечественников. Китайцы были настроены против Семёнова, привлекшего на службу в Маньчжурии монгольских националистов и, согласно В. П. Голионко, согласились обсудить с центральным китайским правительством возможные операции Красной гвардии против антибольшевистских сил на китайской территории. По сообщению Уильямса, Краснощёков подчеркивал потенциал антиимпериалистической солидарности китайцев и русских [391] Голионко В. П. Очерки революционного движения в Приморье; Клипов В. М. В составе Центросибири. C. 109; Williams A. R . Journey into Revolution: Petrograd, 1917–1918 / Ed. by L. Williams. Chicago: Quadrangle Books, 1969. P. 307–316.

.

Ставка Дальсовнаркома на антиимпериалистическую солидарность не оправдалась. Хотя в мае 1918 года при поддержке Краснощёкова в Хабаровске был создан Союз корейских социалистов из 13 человек во главе с А. П. Ким и Ли Дон Хви, большинство корейских активистов, многие из которых были гражданами России, предпочли встать на сторону эсеров. Второй Чрезвычайный Всероссийский корейский национальный съезд в числе 135 делегатов под председательством Р. И. Кима и почетным председательством Ли Дон Хви и Петра Семеновича Цоя, состоявшийся в июне 1918 года, заявил о своем нейтралитете в русской братоубийственной войне. По сообщению владивостокской газеты «Далекая окраина», представитель Дальсовнаркома угрожал арестом делегату Н. И. Киму, говорившему о необходимости всеобщих выборов, но большинство по-прежнему было настроено антибольшевистски. «Пространная речь» Краснощёкова, в которой он «наобещал кучу благ» корейцам, была встречена равнодушно, и корейцы твердо решили требовать национального самоопределения «на основах свободы, равенства и братства», хотя и продолжали выступать в поддержку социализма [392] Аносов С. Д. Корейцы в Уссурийском крае. C. 19–21; Нам И. В. Культурно-национальная автономия в истории России. Т. 1. С. 138–139; Корейцы на российском Дальнем Востоке. Кн. 2. C. 11–12; ВКП(б), Коминтерн и Корея. C. 5.

.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)