Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

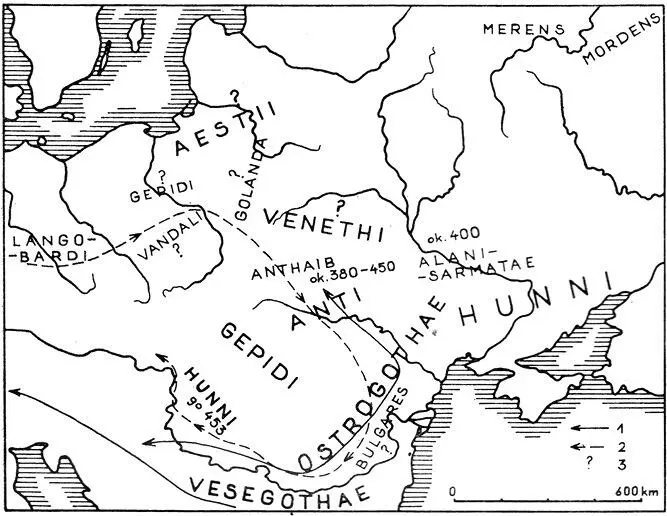

Рисунок 49. Размещение крупнейших этнических группировок славян и их соседей в 378–460 гг. н. э. Значение знаков — как на рисунке 46

В составе зарубинецкой общности хорошо различаются четыре группы памятников, выделяемых по материалу достаточно больших и постоянно действующих могильников, — Полесская, Средне-Днепровская, Верхне-Днепровская и Молдавская группы. Из них первая складывается на базе распространяющейся с запада на восток поздней поморской культуры, известной в IV–II вв. до н. э. на территории Польши, а также в верхнем течении Западного Буга, Горыни, Припяти и Днестра; вторая возникает в результате смешения различных западных (поморских и иных) пришельцев с каким-то местным восточноевропейским населением; сложение третьей также не обошлось без миграции и культурных импульсов с запада, хотя их пути, характер и соотношение с местными элементами еще не вполне ясны. Наконец, Молдавская группа создается пришельцами из междуречья средних течений Эльбы и Одера, несущих культуру, близкую, но не идентичную классическим вариантам поморской и ясторф культур и взаимодействующих в Молдавии с местным населением дакийского типа (Мачинский 1965б: 10–11; 1966а: 91–96; 1966б: 3–9). Молдавская группа, а также, возможно, и близкие к зарубинецким памятники в южной части Среднего Поднепровья, по Тясмину (типа могильника у с. Суботов) достаточно убедительно связываются с теми бастарнами, которые с конца II в. до н. э., по сообщению Страбона, населяли земли к северу от кочевников-сарматов в Причерноморье. В среде этого населения, которое, как и более раннее население Молдавии, именуется бастарнами, с конца II в. до н. э., по свидетельству Страбона, уже явно преобладал германоязычный элемент. Молдавская группа памятников, видимо, прекращает свое существование около середины I в. до н. э., и ее территория находится в стороне от области венетов Тацита, однако этническая атрибуция этой группы должна учитываться и при попытках определения этнического лица того населения, которое оставило три северные группы зарубинецких памятников.

На могильниках Полесской, Средне-Днепровской и Верхне-Днепровской групп (территория которых приблизительно соответствует области венетов Тацита) по меньшей мере в течение 150 лет (весь I в. до н. э. и часть I в. н. э.) непрерывно производились захоронения сожженных останков. Но где-то в I в. н. э., в пределах очень короткого временного промежутка, с населением, оставившим эти группы памятников, происходит нечто, заставляющее его отказаться от захоронения умерших на прежних местах и по прежнему обряду. Связано ли это изменение с уходом или уничтожением местного населения — неизвестно. Даже если объяснять этот факт внезапным изменением условий жизни или религиозных представлений, все же ясно, что население, оставившее зарубинецкие памятники, испытало какое-то сильнейшее потрясение или воздействие со стороны.

Захоронения на зарубинецких могильниках Среднего Поднепровья прекратились где-то в пределах I в. н. э. Более точно определить дату этого события затруднительно, но проведенное М. Б. Щукиным (1972) сопоставление поздних зарубинецких материалов с сарматскими делает вероятным предположение, что где-то во второй четверти I в. н. э. зарубинецкое население Поднепровья между устьями Тясмина и Десны испытало сильный удар со стороны сарматов, в результате чего и прекратились захоронения на зарубинецких могильниках. Со второй четверти I в. н. э. по Тясмину и в Поросье обосновываются сарматы, однако в более северных районах Поднепровья, между устьем Трубежа и Припяти, обнаружены поселения I–II вв. н. э., в материалах которых прослеживается дальнейшее развитие зарубинецкой культуры Среднего Поднепровья. Видимо, именно в это время часть зарубинецкого населения передвигается на север и северо-восток, в частности в область между устьями Десны и Припяти, где пока неизвестны зарубинецкие памятники ранее рубежа н. э.

В Полесской группе наиболее поздней хорошо датированной вещью, которая, видимо, происходит из разрушенного зарубинецкого погребения, является сложнопрофилированная фибула из могильника у с. Отвержичи, относимая к 40–70-м гг. н. э. (Амброз 1966: 36). Обычно позднюю дату типичных зарубинецких могильников Полесья определяют как конец I в. н. э., указывая на отсутствие на них глазчатых фибул, которые А. К. Амброз датирует II в. н. э. (Амброз 1966: 35, 36). Проведенные нами хронологические сопоставления убедили нас, что некоторые типы глазчатых фибул, встречающихся в Восточной Европе (Almgren 1923: 53, 57–59), возникают не во II в. н. э., а еще в конце I в. н. э. Поэтому отсутствие этих фибул на классических зарубинецких могильниках Полесья говорит в пользу того, что использование этих могильников прекратилось несколько ранее конца I в. н. э. Учитывая все сказанное, а также близость фибул местных восточноевропейских типов из поздних зарубинецких погребений Полесья и Среднего Поднепровья, мы склонны предполагать, что захоронения на могильниках Полесья прекратились где-то между 40 и 70 г. н. э. Вероятно, в близкое время, во всяком случае не позднее конца I в. н. э., перестали хоронить умерших и на зарубинецких могильниках Верхнего Поднепровья.

Иными словами, тому периоду, когда были получены сведения о венедах, использованные Тацитом (конец 50-х — 98 г. н. э.), соответствует не период расцвета зарубинецкой культуры, а отрезок времени, когда эта культура претерпела сильнейшие потрясения. Особенно важна для нас судьба зарубинецкой культуры Полесья, поскольку ее территория лежит как раз в центре области «реальных» венетов Тацита. Пока что отсутствуют какие-либо данные о том, что во II в. н. э. на территории Волыни и Полесья в сколько-нибудь выраженной форме продолжалось развитие Полесского варианта зарубинецкой культуры. На основной территории «реальных» венетов Тацита с конца I в. н. э. по конец II в. н. э. неизвестно ни одного убедительно датированного погребального комплекса, и, более того, в отличие от Поднепровья, в Полесье пока неизвестны даже поселения этого времени. Пока что единственным зарубинецким могильником, дающим комплексы конца первой половины II в. н. э., является могильник Рахны в верхнем течении Южного Буга, где достоверные зарубинецкие памятники более раннего времени неизвестны. Некоторые элементы зарубинецкой традиции прослеживаются на расположенном к северу от Западного Буга могильнике Хрыневичи Вельки, использовавшемся в конце I–II в. н. э., а также на так называемых позднезарубинецких поселениях северной части Среднего Поднепровья, Верхнего Поднепровья и Подесенья II–IV вв.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: