Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

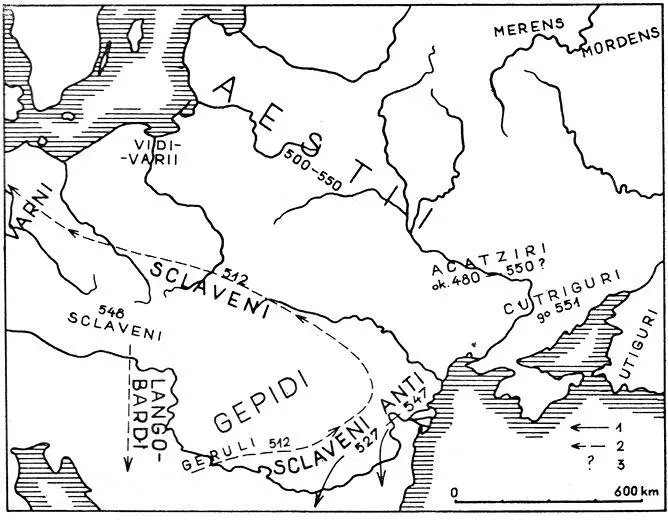

Рисунок 50. Размещение крупнейших этнических группировок славян и их соседей в 480–548 гг. н. э. Значение знаков — как на рисунке 46

Итак, область «обоюдного страха» между германцами и сарматами, к которой, по Тациту, относятся земли бастарнов и венетов, в южной своей части (бастарнской) соответствует зоне быстро сменяющих друг друга, существующих чересполосно и взаимодействующих культур Поднестровья I–II вв. н. э., а в северной (венетской) части — зоне внезапного исчезновения Полесско-Волынского варианта зарубинецкой культуры и существующей затем на его месте в конце I–II в. н. э. зоне археологической пустоты. Лишь на восточной (поселения типа Лютеж), южной (могильник Рахны) и западной (могильник Хрыневичи Вельки) границах этой «пустующей» области прослеживаются археологические памятники, продолжающие зарубинецкую традицию. Если прекращение захоронений на старых могильниках и отход к северу зарубинецкого населения Среднего Поднепровья легко объясняется непосредственным натиском со стороны кочевников, то сходные явления в Верхнем Поднепровье, и в особенности гибель зарубинецкой культуры Полесья и Волыни, навряд ли можно объяснять тем же. Скорее речь может идти о каких-то столкновениях и миграциях, произошедших в середине или в конце I в. н. э. в среде относительно оседлого населения лесостепной и лесной зон; возможно, что опустошительные набеги кочевников были лишь толчком, вызвавшим эти миграции.

После всего вышеизложенного навряд ли можно, при современном уровне наших знаний, отождествлять зарубинецкую культуру, и в частности ее Полесско-Волынский вариант, с венетами или безоговорочно считать ее славянской. Конечно, можно предполагать, что зарубинецкое население Полесья, пережившее какие-то потрясения в третьей четвер-ти I в. н. э., продолжает и дальше жить на своих местах, лишь как-то изменив формы жизни и обряд погребения, и что именно это население было известно Тациту под именем венетов. Однако с не меньшим основанием можно думать, что полесские памятники прекратили свое существование, а зарубинецкое население Полесья отступило на запад и на юг в результате вторжения в третьей четверти I в. н. э. с севера или с востока новых этнических групп, которые и отмечены у Тацита как находящиеся в постоянном движении и занимающиеся грабежами венеты.

С какими археологическими единствами можно связывать при таком решении вопроса венетов Тацита? Пока что единственным археологическим признаком этих венетов является отсутствие археологических памятников в зоне их обитания. Если кратковременные, почти лишенные культурного слоя поселения венетов, вероятно, просто еще не уловлены, то полное отсутствие каких-либо погребений, которые в Полесье обычно обнаруживаются быстрее и легче поселений, представляется странным. В связи с этим отметим, что для культур железного века, расположенных севернее и северо-восточнее Полесья (культура штрихованной керамики, Днепродвинская, Дьяковская, группа «зарубиноидных» памятников Подесенья I–II вв. н. э. и др.), вообще, по-видимому, не характерны захоронения в земле на больших постоянно действующих могильниках. Видимо, в этой северной культурной зоне преобладали какие-то погребальные обряды, не оставляющие для археологов почти никаких следов. Не являются ли венеты Тацита пришельцами из южных областей этой зоны, принесшими с собой и археологически трудно уловимый погребальный обряд? В связи с этим отметим, что и в эпоху расцвета зарубинецкой культуры в I в. до н. э. — первой половине I в. н. э. между тремя ее группами существует также обширная зона «археологической трудноуловимости», охватывающая нижнее течение Припяти и бассейны Уборти, Ужа и Тетерева. Добавим, что если окраинные районы этой области в последующее время и заполняются кое-каким археологическим материалом, то центр пустует в течение не менее 600 лет, от времени прекращения существования в этих местах милоградской культуры (III–II вв. до н. э.) до времени появления здесь славянских памятников типа Корчак (VI–VII вв. н. э.). Пока эта пустующая зона, большей своей частью входящая в конце I–II вв. н. э. в более обширную зону «венетской пустоты», не изучена в археологическом отношении, многие поставленные в нашей статье вопросы останутся висеть в воздухе.

4. Венеды Певтингеровых таблиц. На карте, отражающей для интересующей нас области реальность II — первой половины III в. н. э., венеды отмечены к северу от Нижнего Дуная. Первый раз они названы венедами-сарматами и помещены где-то в пределах Карпатской котловины, во второй раз, под именем венедов, обозначены к северу от низовьев Дуная. Поскольку в более раннее время венеды в этих местах неизвестны, а начиная с 160-х гг. отмечается сильный натиск северных «варваров» в Подунавье, естественнее всего связать появление здесь венедов с движением на юг каких-то групп тех венетов, которых ранее описал Тацит. Западная группа венедов, видимо, проникла сюда через какие-то перевалы в Карпатах, а восточная группа двигалась на юг восточнее Карпат. Однако, поскольку эти венеды во II–IV вв. н. э. не играют сколько-нибудь заметной роли в истории Подунавья, видимо, численность их была незначительной, и трудно предположить, что все венеты Восточной Европы, характеризуемые Тацитом как очень крупная этническая группа, переселились в конце II — начале III в. н. э. в Подунавье; тем более что лишь полтора века спустя источники вновь фиксируют неких «венетов» примерно на той же территории, где помещал венетов Тацит.

5. Древнейшие венеты — славяне. По восходящим к готским народным преданиям сведениям Иордана, готы, появившись (около рубежа н. э.) в нижнем Повисленье, разбили ульмеругов (ругиев Тацита) и вандалов (в Повисленье и междуречье Вислы — Одера) и затем через болотистую область (Западное Полесье) двинулись в сказочно-плодородную страну Ойум (украинская и молдавская лесостепь с ее мощными черноземами), затем вступили в борьбу с народом спалов (спалеи Плиния Старшего — одно из племен степной зоны, вероятно, аланского круга) и, наконец, достигли побережья Понта — Черного моря. Любопытно, что ни в Западном Полесье, ни в западных областях украинской лесостепи готы не встретили никакого сопротивления. Не сталкиваемся ли мы здесь снова с той областью «обоюдного страха» между германцами, венетами и кочевым миром, которая отмечена Тацитом и где в это время отсутствовало сколько-нибудь многочисленное постоянное оседлое население (Тиханова 1966; 1970; 1971; 1974: 72; Tichanova 1977)?. Любопытно, что Западное Полесье, где, согласно преданию, осталась часть готов, довольно выразительно описано как пустынная страна, где с трудом улавливаются признаки человеческого пребывания (Iord. Get. 27–28).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: