Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ж) Создается впечатление, что в области между верховьями Припяти и Днестра венеты во второй половине I в. н. э. выступают как недавно появившаяся здесь сила, как воинственные завоеватели, не вполне еще освоившие эту территорию. Поскольку области к западу от Вислы, по данным письменных источников, еще в I в. до н. э. были заняты населением, в среде которого преобладал германоязычный элемент, а степи к югу от венетов были издревле населены ираноязычными кочевниками, постольку и территория, откуда появились венеты и где они, возможно, продолжали обитать и в исследуемое время, мыслится севернее и восточнее западных частей Полесья, Волыни и Северной Подолии. Возможно, движение венетов было каким-то образом связано с мощной миграцией кочевников около середины I в. н. э. на запад. А представление о более северной или восточной родине «реальных» венетов Тацита, при сопоставлении с данными языкознания, делает более вероятной гипотезу о «славянстве» этих венетов и менее вероятной — гипотезу об их «иллирийстве».

з) Анализ письменных источников, отражающих действительность II в. н. э., дает все основания предполагать, что зафиксированная Тацитом этнокарта оставалась в основных чертах неизменной до 160-х гг. н. э. (т. е. до маркоманнских войн) и что вплоть до этого времени основная масса венетов обитала на всей территории, где их отмечает Тацит.

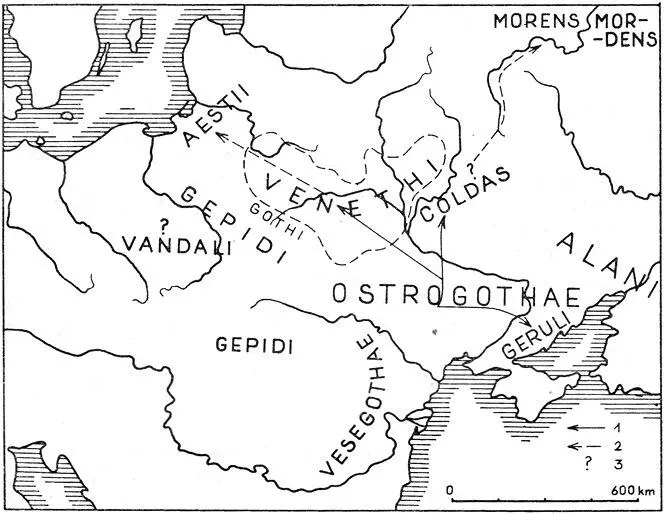

Рисунок 48. Размещение крупнейших этнических группировок славян и их соседей в 350–376 гг. н. э. Значение знаков — как на рисунке 46

3. Зарубинецкая культура. Карта археологических единств (культур, групп памятников) I в. н. э. в Центральной и Восточной Европе в основных чертах обнаруживает поразительные совпадения с этнокартой, восстанавливаемой на основе сочинения Тацита (с привлечением наиболее достоверных сведений Страбона, Плиния, Птолемея, Иордана). Действительно, в I в. н. э. в Верхнем и Среднем Повисленье, в междуречье средней Вислы и среднего Одера и по Одеру в пределах Нижней и Средней Силезии продолжается развитие существовавшей здесь еще в I в. до н. э. пшеворской культуры, которая хорошо увязывается с обрисованным Тацитом лугийским (или лугийско-вандальским) союзом племен, существовавшим, по данным Страбона, еще в I в. до н. э. В Нижнем Повисленье и Восточном Поморье в I в. н. э. существует особая восточнопоморская группа памятников, складывающаяся на месте существовавшей здесь ранее оксивской культуры, от которой она отчетливо отличается по целому ряду призна-ков (Godłowski 1972). Эту восточнопоморскую группу можно увязывать с гото-гепидским этническим единством, которое, судя по отраженной у Иордана традиции, складывалось в Южной Прибалтике в результате взаимодействия вторгнувшихся с севера или северо-запада пришельцев (готов и гепидов) с более древним местным населением. В лесостепной области между Карпатами и Днепром около середины I в. н. э. появляются многочисленные сарматские могильники, подтверждающие сообщения античных авторов о сильном натиске кочевых племен. В Поднепровье, в южной части области «обоюдного страха», где-то в первой половине I в. н. э. прекращают свое существование могильники пшеворского (лугийского?) типа, зато в конце I в. н. э. появляются могильники сарматские (Щукин 1971а: 9; Мачинский 1973а: 57–60). Существующие в Верхнем Поднестровье могильники типа некрополя у Звенигорода, в третьей четверти I в. н. э. дающие смешанную пшеворско-дакийскую культуру, усложненную отдельными сарматскими элементами, видимо, должны быть увязаны с бастарнами, а возникающие где-то во второй половине I в. н. э. липицкие памятники, относящиеся к кругу дакийских культур, — с появляющимися здесь в конце I в. н. э. даками-костобоками.

Таким образом, мы видим, что этнокарта Тацита в целом отличается высокой степенью достоверности. Поэтому с большим вниманием следует отнестись к тем памятникам, которые в I в. н. э. заполняют область обитания венетов. В рамках очерченной выше территории венетов и на ее пограничье действительно обнаруживаются достаточно однотипные памятники зарубинецкой культуры, существование которых в I в. н. э. не вызывает сомнений. Многие исследователи убеждены в славянской принадлежности этих памятников, а сопоставление зоны их распространения с очерченной нами областью венетов Тацита напрашивается само собой. Однако при внимательном сравнении письменных и археологических источников картина оказывается не столь простой и ясной.

В своих более ранних работах Д. А. Мачинский пытался показать, что первая волна того населения, которое появляется в Восточной Европе в конце III — начале II в. до н. э. и именуется бастарнами, может быть увязана с позднепоморскими и раннезарубинецкими памятниками Поднестровья и Попрутья III–II вв. до н. э. (Мачинский 1965а: 71–72; 1966а: 94–96; 1973а: 57–60). На сложный и, возможно, меняющийся во времени этнический облик бастарнов указывала М. А. Тиханова (1941: 271–273). В связи с этим надо отметить, что Тит Ливий, подробно рассказывающий о попытках восточноевропейских ранних бастарнов прорваться и закрепиться в Подунавье и на Балканах (Liv. XL, 5, 10; 57, 2; 58; XLI, 19, 4; 23, 2; XLIII, 11, 2; XLIV, 26, 2; 27), сообщает, что они говорили на языке, близком языку скордисков — мощного иллиро-кельтского союза племен на среднем Дунае. Возможно, речь идет лишь о некоторой «кельтизации» военной и жреческой верхушки бастарнов, однако это же сообщение можно рассматривать и как свидетельство присутствия в Восточной Европе во II в. до н. э. населения, родственного иллиро-кельтскому кругу. Вероятность участия в балканских походах бастарнов того населения, которое впоследствии оставило Полесско-Волынский и Среднеднепровский варианты зарубинецкой культуры, подтверждается следующими соображениями.

а) Бесспорна типологическая преемственность многих элементов позднепоморской культуры и раннезарубинецкой культуры Полесья и Волыни; несомненно, что вторая складывается на базе первой. Однако могильников, на которых была бы прослежена эволюция, пока не обнаружено. Конец поморских могильников отделен каким-то очень небольшим временем от начала зарубинецких. Подобная ситуация становится объяснимой, если предположить, что этот хронологический перебой падает на 170–160-е гг. до н. э., когда часть Полесско-Волынского населения могла принимать участие в неудавшейся попытке бастарнов закрепиться в Подунавье, а потом снова вернулась на свои места.

б) Складывающаяся во второй половине II в. до н. э. зарубинецкая культура Полесья и Среднего Поднепровья наряду с наличием позднепоморской основы насыщена и юго-западными элементами, восходя-щими к традициям культур кельто-иллирийского (миски на высоком поддоне, вертикальное рифление сосудов) и фракийского (луновидные налепы на сосудах) мира. Любопытно отметить, что сама зарубинецкая фибула с треугольной спинкой, являющаяся своеобразным символом одноименной культуры, имеет аналогии лишь на Балканах. В отличие от А. К. Амброза, подчеркивающего независимость и отличие друг от друга балканских и днепровских среднелатенских фибул с треугольной спинкой, мы склонны усматривать между ними определенную связь, тем более что типологически наиболее ранние балканские фибулы обнаружены в комплексах, датируемых еще среднелатенским временем, вероятно около середины II в. до н. э. (Амброз 1966: 19, табл. 18; Radimski 1895: 126–131, 137, 152, 154, рис. 327–332, 371, 453–462; Truhelka 1902: рис. 105–119), т. е. временем пребывания бастарнов на Дунае. Правда, для времени сложения в конце II в. до н. э. зарубинецкой культурной общности этноним бастарны уже не может быть, по данным письменных источников, распространен на три северных ее варианта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: