Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

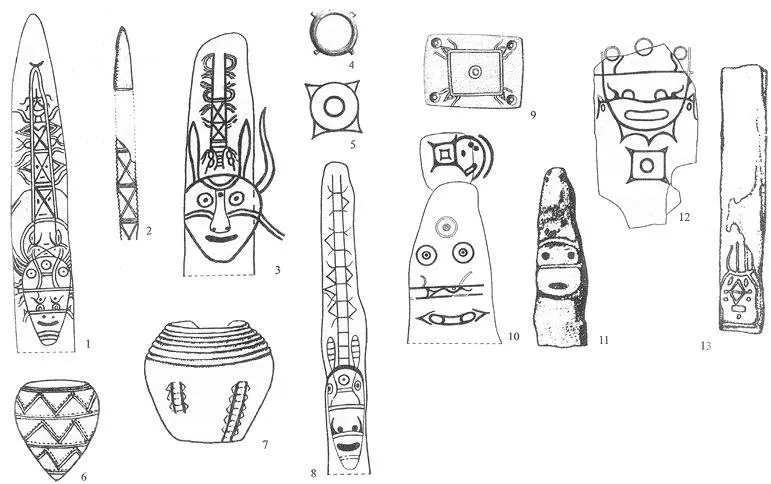

Рисунок 19. Соотношение «орнаментальных» изображений на стелах с ликами (1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13) и на вещах из погребений (2, 4, 6, 7, 9): афанасьевская традиция (1–8); окуневские новации (9–13) (по: Вадецкая, Леонтьев, Максименков 1980)

В погребении 2 кургана 14 обнаружен сосуд с уплощенным дном (рис. 19: 7), на котором «была обнаружена роспись — пять полос рисунка, нанесенного белой краской, изображающего поставленные вертикально от плеч до дна лесенки с парными боковыми линиями, к которым примыкают снаружи основаниями треугольные городки» (Киселев, 1949: 20, табл. 3). К настоящему времени роспись при обычных условиях не прослеживается, но хорошо видна при ультрафиолетовом свете [30] Анализ выполнен в отделе научно-технической экспертизы Гос. Эрмитажа страшим научным сотрудником С. В. Хавриным, которому мы выражаем глубокую благодарность.

. Этот орнамент рядом элементов напоминает «лестницу восхождения» изваяния с р. Ташебы (рис. 19: 8).

Данное погребение отличается, несмотря на ограбление, признаками повышенного сакрального статуса погребенного: с ним найдены семь сосудов, среди которых два (редкий случай!) — типичные афанасьевские курильницы, окрашенные в ярко-красный цвет. Особое внимание привлекает один яйцевидный сосуд, украшенный необычным для керамики афанасьевской культуры орнаментом — вся его поверхность равномерно разделена двойными горизонтальными линиями на три части, заполненные треугольниками, а внизу выделено округло-заостренное дно, лишенное орнамента (рис. 19: 6). Подобная орнаментальная разработка поверхности сосуда воспроизводит типичную, семантически насыщенную разработку ранних трехглазых ликов (в том числе изображенных на рис. 19: 1, 8), которые делятся двойными горизонтальными линиями на три главные части, где помещаются сверху вниз, соответственно, сначала три глаза, затем раздутые вдыхающие ноздри и, наконец, изогнутый в улыбке рот, и на четвертую, нижнюю, часть — подбородок, лишенный каких-либо изображений.

Таким образом, в материалах лишь одного могильника у с. Тесь обнаружено три предмета, орнаментация которых, несомненно, воспроизводит самые существенные и содержательные композиционные схемы, входящие в «канон» ранних стел с трехглазыми ликами. Все изложенное свидетельствует о том, что выделенные нами ранее древнейшие изваяния Хакасско-Минусинских котловин действительно воздвигались афанасьевцами и что уникальный сакральный центр возник здесь не позднее III тыс. до н. э.

Традиция афанасьевских изваяний продолжается и после появления в Хакасско-Минусинских котловинах носителей окуневской культуры, однако их стиль, как и стиль культуры в целом, резко меняется. Стиль окуневской культуры определяется доминированием подпрямоугольных и угловатых форм и абрисов при подчиненном присутствии мотива круга. Сооветственно этому круглые погребальные ограды афанасьевской культуры сменяются в окуневской культуре прямоугольными, яйцевидно-шаровидный профиль сосудов — подтрапециевидным, а округлый свод черепа афанасьевцев — уплощенным у окуневцев, что при деформации придает ему в профиль некоторую угловатость, отраженную и на стеатитовых головках окуневской культуры; точно так же и изображения трехглазых ликов теперь помещаются на широкой стороне обычно прямоугольных стел, да и сами лики становятся подпрямоугольными, утрачивая и продиктованное семантикой разделение лика на 3–4 части по вертикали, и устремленные высоко вверх «линии/полосы восхождения»; улыбка на ликах выражается теперь не мягко изогнутым ртом, а «уголками» по сторонам рта, изображаемого прямыми линиями.

Весьма резкий разрыв с традицией трехглазых ликов афанасьевской культуры чувствуется и в древнейших каменных стелах раннего, уйбатского, этапа окуневской культуры, выделенного И. П. Лазаретовым (1997). На них изображены подпрямоугольно-округлые лики, разделенные посередине горизонтальной линией, без «линий восхождения», без «чакр» и зачастую без третьего глаза (рис. 19: 11: Уйбат III, курган 1, могила 1). Одна плита с изображением найдена в выбросе между двумя разновременными могилами, раннего и позднего (черновского) этапов. Соответственно, на широкой стороне прямоугольной плиты сохранился фрагмент лика описанного выше типа, а на узкой, в перевернутом положении, — более поздний прямоугольно-трапециевидный лик (рис. 19: 13), отличающийся от ранних уйбатских некоторой усложненностью, явно вызванной влиянием, которое стали оказывать на религиозное искусство окуневской культуры стоявшие повсеместно в Хакасско-Минусинских котловинах афанасьевские изображения. Однако эта «усложненность» карикатурна. Рот передан точкой, два рога и «линия восхождения» превратились в некий четырехзубый короновидный головной убор, а ромбовидный знак на лбу, пересеченный горизонтальной линией, должен изображать третий глаз — чакру аджну.

Наиболее упорно сохраняли верность форме круга максимально сакральные знаки и артефакты — «знаки чакры» и курильницы, доставшиеся окуневской культуре в наследство от афанасьевской. Но даже правильный круг курильниц (вид сверху) нарушается появлением на них в окуневской культуре внутреннего «кармана». В свое время нами было высказано осторожное предположение, что форма курильниц афанасьевской и окуневской культур могла ассоциироваться у их носителей с формой экстрасенсорно воспринимаемых чакр (Мачинский 1997в: 277). Эта гипотеза находит подтверждение в материалах погребения окуневской культуры в устье р. Аскиз (Липский 1952), о котором нам стало известно лишь позднее. Найденная там курильница украшена и внутри, и на дне усложненными «знаками чакры» — концентрическими кругами и отходящими от них лучами, а на стенке и поддоне — семью округлыми ямками и семью крестами (что соответствует семи чакрам и семи слоям «энергетического тела» по современным представлениям) (Мачинский 1997в). Но самое важное состоит в том, что эта роскошная курильница-«чакра» стояла на темени погребенного, череп которого опирался на каменную плиту и был приподнят, — т. е. курильница стояла именно в той точке свода черепа, где на большинстве афанасьевских и на части окуневских ликов начинается линия и/или полоса с изображениями выхода за пределы головы (тела), иногда дополненная разными изображениями (рис. 20). Поскольку это место (чакра сахасрара или брахма-рандхра) над ликом на стелах афанасьевской культуры обычно занято вышеописанными изображениями и места для «знака чакры» здесь нет, постольку зон помещается на них обычно на оборотной или боковой стороне стелы, на уровне верхней точки лика или чуть выше. В данном случае это место было отмечено курильницей-«чакрой». Несомненно, здесь мы имеем дело с погребением «просветленного», которому и полагается (по индо-тибетской традиции) покидать свое тело через сахасрару. Отсутствие в погребении каких-либо вещей, кроме уникальной курильницы, подтверждает это: «просветленный» уходит на тот уровень бытия, который чужд каким-либо отголоскам земной материальности. Погребение в устье р. Аскиз свидетельствует, что курильницы ассоциировались со знаками чакры уже в сознании их создателей. Мы не возражаем против именования знаков чакры и орнамента этой курильницы «солярными», но надо понимать, что здесь имеются в виду, возможно, и «солярные», но и, несомненно, иные энергии, восходящие вверх внутри «энергетического тела» неких сакрализованных антропоморфных персонажей (рис. 20).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: