Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

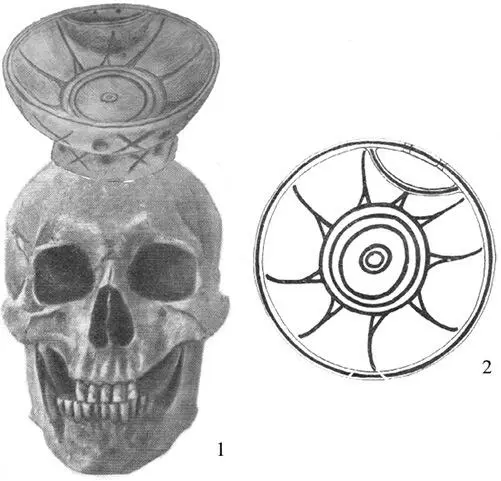

Рисунок 20. Погребение в устье р. Аскиз: 1 — череп с курильницей, реконструкция Д. А. Мачинского (по: Липский 1952); 2 — внутренняя поверхность курильницы

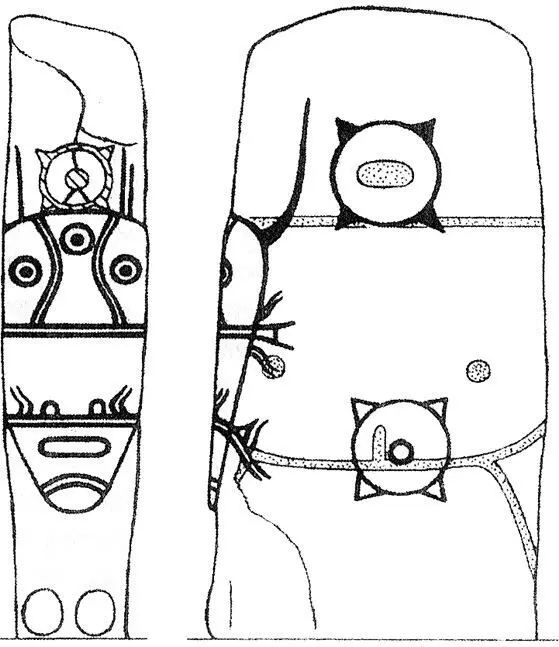

На стеле у с. Верхний Аскиз, если верна интерпретация автора публикации (Есин 2000), над ликом девы первоначально была изображена «линия восхождения», а «знак чакры сахасрары» был, как обычно, вынесен на боковую грань на том же уровне. Позднее еще один знак этой чакры был помещен над головой девы, перекрыв «линию восхождения» (рис. 21). Этот лик явно афанасьевской традиции, хотя имеет и окуневские черты (прямой рот вместо изогнутого и др.). На широкой стороне стелы еще раньше (?) был изображен раннеокуневский лик уйбатского этапа, что как будто подтверждает факт сосуществования афанасьевской и окуневской культур в течение некоторого времени. Однако в целом стиль изображений окуневской культуры явно позднее стиля афанасьевской культуры и отличается тенденцией к доминированию прямоугольных фигур и абрисов.

Наряду с традиционными, восходящими к афанасьевской культуре знаками чакры, где доминирует круг, в окуневской культуре появляются прямоугольные знаки чакры, соответствующие стилистике этой культуры. Яркий образец этой трансформации — каменная пряжка с прямоугольным знаком, найденная в погребении позднего этапа окуневской культуры (рис. 19: 9). И. П. Лазаретов (1997) приводит ряд аналогий лишь мотиву уголка с фланкирующими «усиками» на уголках знака, который действительно широко представлен на изображениях и афанасьевской, и окуневской культур, но совершенно не замечает прямой аналогии знаку в целом, которым, несомненно, является прямоугольный «знак чакры» под трехглазым ликом из Черновой VIII (рис. 19: 12). Этот лик явно ориентируется на афанасьевские образцы, однако абрис его прямоуголен, рот не изогнутый в улыбке, а прямой. Дальнейшее нарастание уловленной тенденции заметно в утрачивающем абрис лике и «знаке чакры» над ним (рис. 19: 10), где квадратным становится даже центр чакры, еще сохраняющий в двух вышеописанных случаях форму круга.

Рисунок 21. Стела у с. Верхний Аскиз (по: Вадецкая, Леонтьев, Максименков 1980)

В настоящее время трудно определить время существования и стыковки афанасьевской и окуневской культур в Хакасско-Минусинских котловинах. Радиокарбонные калиброванные даты говорят о существовании афанасьевской культуры с середины IV до начала III тыс. до н. э., а окуневской культуры — начиная с последней трети III тыс. до н. э. (Лазаретов 1997; Bokovenko, Mitjaev 2000). Если доверять этим датам, то время стыка культур относится примерно к середине III тыс. до н. э.

Ряд сакрализованных элементов культуры связывает окуневскую культуру с Северо-Восточным Причерноморьем, с приазовско-предкавказским очагом культурогенеза, особенно с катакомбной культурой. На уйбатском этапе окуневской культуры появляются погребальные ямы с заплечиками, а затем и катакомбы (Лазаретов 1997); курильницы с внутренним «карманом» также сближают обе культуры. Однако наличие четырех ножек и отсутствие «кармана» у некоторых курильниц катакомбной культуры, возникшей в начале III тыс. до н. э., сближает их с более ранними курильницами афанасьевской, а не окуневской культуры.

Исследователи отмечают сходство керамики новотиторовской культуры Прикубанья с афанасьевской (Семенов 1993), близость орнаментации и ряда других признаков курильниц дольменной и катакомбной культуры к курильницам афанасьевской культуры (Ковалев, Резепкин 1995). Курильница, формально напоминающая афанасьевскую, происходит из дольмена, который был воздвигнут около середины III тыс. до н. э. (Rezepkin 2000). Таким образом, эти переклички, на столь большом расстоянии охватывающие в первую очередь сферу сакрального (погребальный обряд и курильницы), заставляют предполагать наличие уже к середине III тыс. до н. э. некоего пути контактов. Поскольку, по никем всерьез не опровергнутому мнению С. В. Киселева, могильник у с. Тесь, в материалах которого нами обнаружено наибольшее число соприкосновений с традицией создания трехглазых ликов, относится уже к позднему этапу афанасьевской культуры, постольку и сложение этой традиции, вероятно, следует относить к концу IV — первой половине III тыс. до н. э.

Итак, чрезвычайно своеобразный сакральный центр возник в Хакасско-Минусинских котловинах примерно одновременно с поразительным качественным скачком в истории Египта, Двуречья, Эгеиды, особенно заметным в сакральной сфере в XXVIII–XXV вв. до н. э. Именно к этому времени относятся и строительство пирамид, и сооружение знаменитых царских гробниц Ура, и расцвет кикладской культуры с ее женскими идолами и священными «сковородками», и расцвет Трои эпохи «клада Приама». Осмелимся предположить, что к этому времени относится и возникновение того сакрального пути, который был зафиксирован античной традицией через две тысячи лет, в эпоху другого качественного сдвига, в VIII–V вв. до н. э. При этом есть основания полагать, что уже в середине III тыс. до н. э. этот путь достигал не только Восточного Приазовья и Северо-Западного Предкавказья, но, подхватываясь новыми этнокультурны-ми силами, продолжался до Эгеиды. Именно ко второй четверти III тыс. до н. э. относится и расцвет культуры мореплавателей Киклад, и Трои, которая контролировала узловую точку на морском пути из Средиземноморья в будущую Скифию, и сложение в Северо-Западном Предкав-казье культуры строителей дольменов, «идеологическая система» которой была, судя по погребальным сооружениям и типам амулетов, заимствована из малоазийско-эгейского региона (Резепкин 1988; Рысин 1997).

Таким образом, два пути сакральных или иных связей (предполагавших и передвижение, и оседание в новых местах групп людей, несущих разные религиозные традиции): один сухопутный, из Хакасско-Минусинских котловин, другой преимущественно морской, из Эгеиды, — соединялись в области между Нижним Доном и предгорьями западной части Кавказского хребта, образуя единый трансъевразийский путь. Самым ярким сакрализованным образом на юго-западном окончании этого пути являются знаменитые каменные кикладские идолы, изображающие, по принятому мнению, женщин. Однако трактовка их юношеских фигур, с широкими плечами и узким тазом, с едва намеченными грудями, убеждает в том, что и здесь мы имеем дело с изображениями и культом дев. Таким образом, предположительно выявляемый путь уже в середине III тыс. до н. э. пролегал между центрами, весьма различными по религиозным воззрениям и их воплощению в камне, но все же имеющими важную точку соприкосновения. В VIII–V вв. до н. э. этот затухащий путь был отмечен античной традицией как путь гиперборейских дев к деве Артемиде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: