Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Третий священный путь пролегает от гипербореев (живущих, по данным Дамаста, Плиния и др., «выше» гор Рипеев, т. е., в данном контексте, Алтая) через земли аримаспов, исседонов, скифов к эллинам на священный Делос (Hdt. IV, 13; 33). По этому пути во времена Геродота от народа к народу передавались священные дары (завернутые в пшеничную солому «начатки плодов» или «пучки колосьев»). Еще раньше примерно по этому же пути дары, посвящаемые деве Артемиде, приносили на Делос гиперборейские девы, сопровождаемые мужами. Первые девы, согласно мифу, прибыли на Делос одновременно с богами — Латоной, Артемидой и Аполлоном (Hdt. IV, 35). Эти посольства, известные с незапамятных времен, прекратились не позднее начала VII в. до н. э. из-за насилия, которому подверглись девы, — видимо, в связи с наступлением периода первых миграций на запад и военных столкновений кочевых народов (Мачинский 1997а; 1997б).

Этот священный путь дев и даров, достигая Причерноморья, раздваивался. Одна его ветвь (по Геродоту) шла через Северо-Западное Причерноморье и Балканский полуостров в Додону, а оттуда — на Делос (Hdt. IV, 33). Другая ветвь (по Павсанию) вела от скифов в Синопу, а оттуда — на Делос (Paus. I, 31, 2). Несомненно, что путь в Синопу и далее совершался морем из Северо-Восточного Причерноморья, т. е. от Боспора Киммерийского и Северо-Западного Предкавказья.

Четвертый священный путь, описанный Геродотом, — это путь Аристея из Проконнеса, автора поэмы «Аримаспея», адепта культа Аполлона, который пытался достигнуть земель, куда Аполлон ежегодно летал на лебедях, — земель аримаспов и гипербореев, но смог добраться лишь до исседонов. Видимо, к его времени (VII в. до н. э.) священный путь был уже нарушен враждой аримаспов и исседонов, и по нему могли передаваться только святые дары (карту путей см. на рис. 17).

Именно Аристей впервые фиксирует характерное для кочевого мира миграционное движение этносов на запад: аримаспы постоянно вытесняют исседонов, исседоны — скифов. Из этого следует, что аримаспы, живущие во времена Аристея и Геродота западнее гор Алтая-Рипеев (Дамаст), ранее могли жить к востоку от них. Сами аримаспы описаны и как богатые воинственные скотоводы, и как мифические персонажи, ведущие вечную борьбу за священное золото с грифонами и имеющие «глаз на прекрасном челе». В буквальном переводе текста Аристея это «глаз на прекрасном междуглазии», что не исключает наличия двух других обычных глаз, однако более поздние авторы уже трактуют аримаспов как «одноглазых».

Эсхил, писавший ранее Геродота, в трагедии «Прикованный Прометей» отправляет рогатую деву Ио по пути гиперборейских дев, но в обратном направлении — от Боспора Киммерийского к аримаспам и грифонам. Гипербореев он не упоминает. Геродот и ряд других авторов называют народ, посылающий дев, мужей и дары, гипербореями. Однако начиная с младшего современника Геродота Антимаха (вторая половина V в. до н. э.) наблюдается смешение гипербореев с аримаспами: согласно Антимаху, «гипербореи — это аримаспы» (Antim. 141 Matthews); по Каллимаху (310–235 гг. до н. э.), автору второго по времени (после Геродота) сохранившегося свидетельства о посольстве дев, они прибывают на Делос «от белокурых аримаспов» (Callim. Hymn. in Del. 291); Ференик же сообщает, что гипербореи «поселились за Бореем, [попросив] землю у царя Аримаспа» (Schol. Pind. Ol. III, 28; см. Bolton 1962: 22–23).

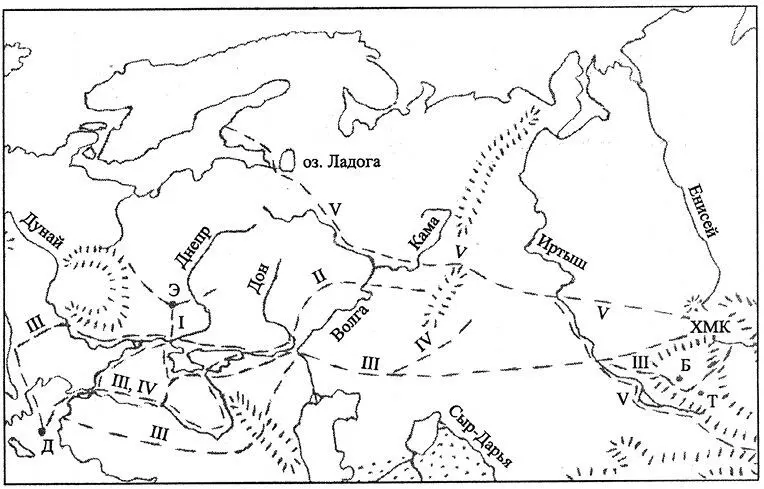

Рисунок 17. Сакральные пути Северной Евразии в III–I тыс. до н. э. Д — о. Делос; ХМК — Хакасско-Минусинские котловины; Э — Экзампей; Б — г. Белуха; Т — горный массив Таван-Богдо-Улла. I — пути, ведущие в Экзампей; II — путь к аргипеям; III — путь дев и даров; IV — путь Аристея; V — путь распространения сейминско-турбинской культурной традиции

В итоге создается устойчивая связка образов: священные девы и сопровождающие их мужи, направляющиеся с древности и до VII в. до н. э. от священных гипербореев и аримаспов с «глазом на прекрасном челе», живущих или живших за Алтаем-Рипеями, к деве Артемиде; рогатая дева Ио; плешивые аргиппеи, подобные гипербореям. При всей кажущейся фантастичности этого комплекса образов он находит поразительное соответствие в фиксируемой историей и археологией реальности. Именно за Алтаем, в Хакасско-Минусинских котловинах на Енисее, образующих взаимосвязанную, замкнутую и своеобразную природную систему, давно обнаружены высокие (до 4,7 м) каменные стелы, изображающие в большинстве своем сакрализованных дев (изредка — мужей), безволосых и зачастую рогатых, характернейшим признаком которых является третий глаз, расположенный в середине чела (рис. 18).

Эти стелы, воздвигнутые в большинстве своем никак не позднее первой половины II тыс. до н. э., стояли (за редкими исключениями) на своих местах до VIII в. до н. э. и лишь позднее начали интенсивно использоваться при создании погребальных оград. Их почитание местным населением, не раз менявшим свой облик, культуру и язык, продолжалось вплоть до XX в.

То, что подавляющее большинство этих стел изображает именно дев, знали местные хакасы, поскольку большинство изваяний, имеющих собственные имена, назывались у них девами. Со временем к этому же убеждению пришел и М. П. Грязнов (1950: 155), признавший подобные изображения образами девы-матери. Позднее на основании подробного анализа мы пришли к выводу, что подавляющее большинство ранних стел с изображениями на узкой стороне представляют образ сакрализованной девы, хотя изредка среди них встречаются и изображения мужей, а «третий глаз» изображает чакру аджну, энергетический орган духовной концентрации и духовного ясновидения (Мачинский 1995; 1997а; 1997б).

Повествуя об этих «святых путях», Геродот и другие античные авторы ни разу не упоминают о торговле. Нет у Геродота и свидетельств об особых торговых путях в Скифии. Полагаем, что все это отражает существовавшую реальность. В древности особое значение придавалось вслушиванию в то, что предначертано богами и судьбой, попыткам завоевать их благосклонность, воздействовать на них в свою пользу, обрести благодать. Все это с наибольшим успехом реализовалось в особых «святых местах», где контакт с высшими силами был наиболее действенен (Делос, Дельфы, Стоунхендж, Хакасско-Минусинские котловины). Между этими «энергетическими центрами» устанавливались каналы связи — «святые пути», что создавало разветвленную систему обмена разноприродной благодатью. Не вызывает сомнения, что по «святым местам» осуществлялись и разнообразные межэтнические (контакты с родственными этносами, паломничества на прародину, к могилам предков и т. д.) и дипломатические (заключение союзов и т. д.) связи (на что есть намеки у античных авторов). Несомненно, на этих путях происходила и простейшая торговля (обмен дарами, провоз сакрализованных предметов или материалов — золота, нефрита и т. д., а также просто товаров, пользующихся спросом в дальних местах, попутный обмен всего этого на местные продукты и изделия). Но все это перекрывалось представлением о «святых путях», о действиях, совершаемых под покровительством высших сил с целью обретения благодати.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: