Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

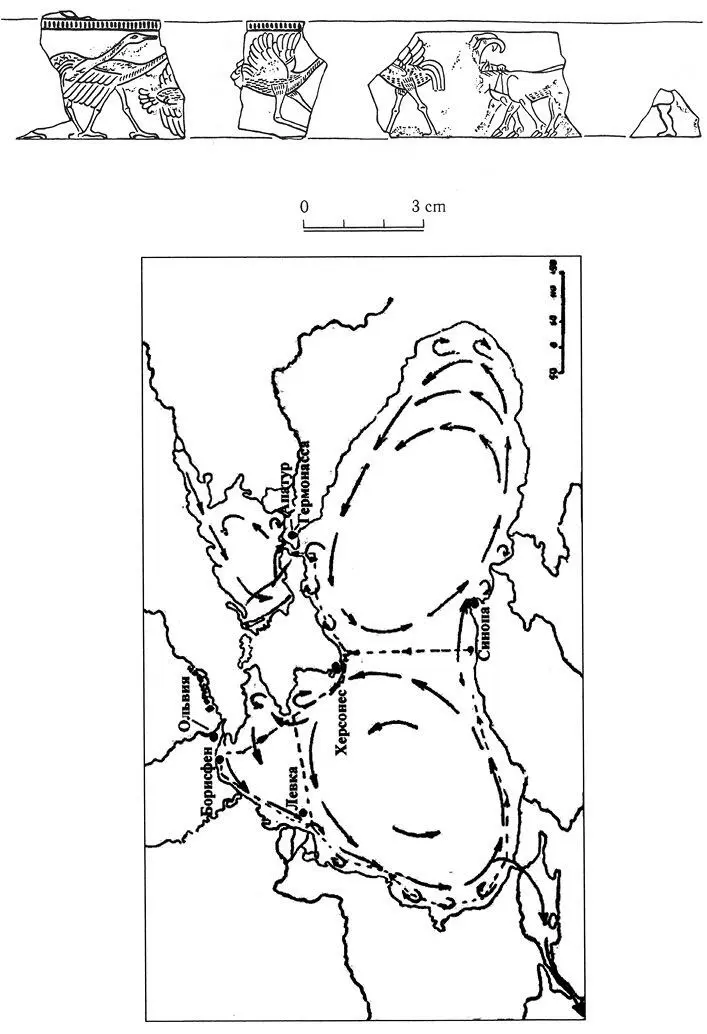

Подобное круговое, околобереговое, обратное движению солнца течение свойственно некоторым замкнутым морям достаточно правильных, особенно округлых очертаний. В Понте оно выражено особенно сильно, но в силу его «двучастности» разбивается на два круговых течения (рис. 28: б). В Эгейском море потенциальная возможность такого течения настолько деформирована далеко выступающими полуостровами, глубокими заливами и бесчисленными островами, что оно совершенно незаметно. Поэтому эллины, попадая из Эгеиды в Понт, сталкивались с совершенно новым для них природным явлением, имевшим огромное значение для мореплавания.

На карте хорошо видно, что у берегов Крыма, обильных мысами, заливами, бухтами, этот «быстротекущий» поток морской воды нарушен и местами практически отсутствует, поэтому корабль Одиссея на этом участке пути находился «вне Океана», а в море со всеми его прихотями. И лишь южнее косы Тендры и устья Днепро-Бугского лимана околобереговое течение, «обратное» движению солнца, восстанавливается, явно усиленное водами, текущими из Днепро-Бугского лимана, и ветром с северо-востока, и далее неуклонно продолжается до Боспора Фракийского и затем вдоль южного берега Понта (рис. 28: б).

Это течение имеет ответвление в Боспор Фракийский и кончается в Геллеспонте. О значении, по представлениям эллинов, течения круп-ных рек для усиления «океанического» течения в Понте сообщает все тот же Страбон: «По его (Стратона, ок. 300 г. — Д. М.) мнению, Эвксин прежде не имел прохода у Византия, но впадающие в него реки прорвали его силою, и затем вода излилась в Пропонтиду и Геллеспонт» (Str. I, 3, 4). Видимо, под «устьем Океана», о котором говорит Пенелопа, можно подразумевать Боспор Фракийский или Геллеспонт (или устье Днепро-Бугского лимана?).

Не исключено, что это течение имело в древности и еще одно название. Борисфеном назывались не только город (Березань, затем Ольвия) и река, но и Днепро-Бугский лиман. «Река Борисфен, озеро (lacus) и народ того же имени, и город» (Plin. NH IV, 82), где под озером несомненно подразумевается Днепро-Бугский лиман, игравший свою роль в усилении правильного кругового течения против солнца у западных берегов Понта. В связи с этим целесообразно упомянуть два бесценных свидетельства, в которых Борисфен отождествляется с Геллеспонтом. У Гезихия читаем: «Борисфен: Геллеспонт, есть и река» (Hsch. s. v. Βορυσθένης), а Стефан Византийский сообщает: «Борисфен, город и река Понта <���…>; так же назывался и Геллеспонт до Геллы» (St. Byz. s. v. Βορυσθένης).

Нельзя исключать, что все однонаправленное течение нижнего Днепра и Днепробугского лимана и продолжающее его морское течение вдоль западного берега Понта и его ответвление в Пропонтиду и Геллеспонт некогда (до возникновения мифа о падении Геллы?) называлось еще и Борисфеном и представлялось чем-то единым.

В связи со всем вышеприведенным становится более вероятным мнение, которое выразил еще K. E. Baer, соотносивший бухту лестригонов с Балаклавской бухтой, а самих жестоких лестригонов с таврами. Действительно, корабли, плывущие на восток от Боспора Фракийского по параллельному берегу течению, не доплывая до мыса Карамбий, попадают в северное ответвление этого течения, достигающее берегов Крыма неподалеку от Балаклавы. Короткий путь от Карамбия до мыса Бараний Лоб в Крыму широко использовался в античную эпоху.

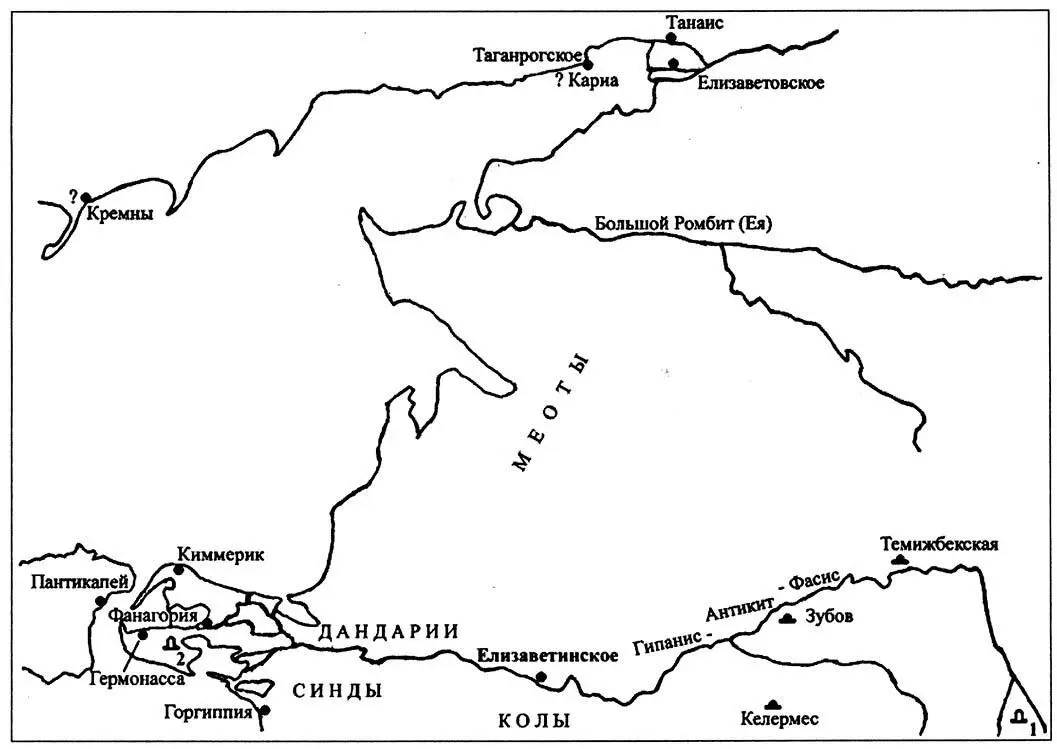

Рисунок 24. Карта Боспора и прилегающих территорий. Значком  обозначены места находок древнейших посвящений Афродите владычице Апатура

обозначены места находок древнейших посвящений Афродите владычице Апатура

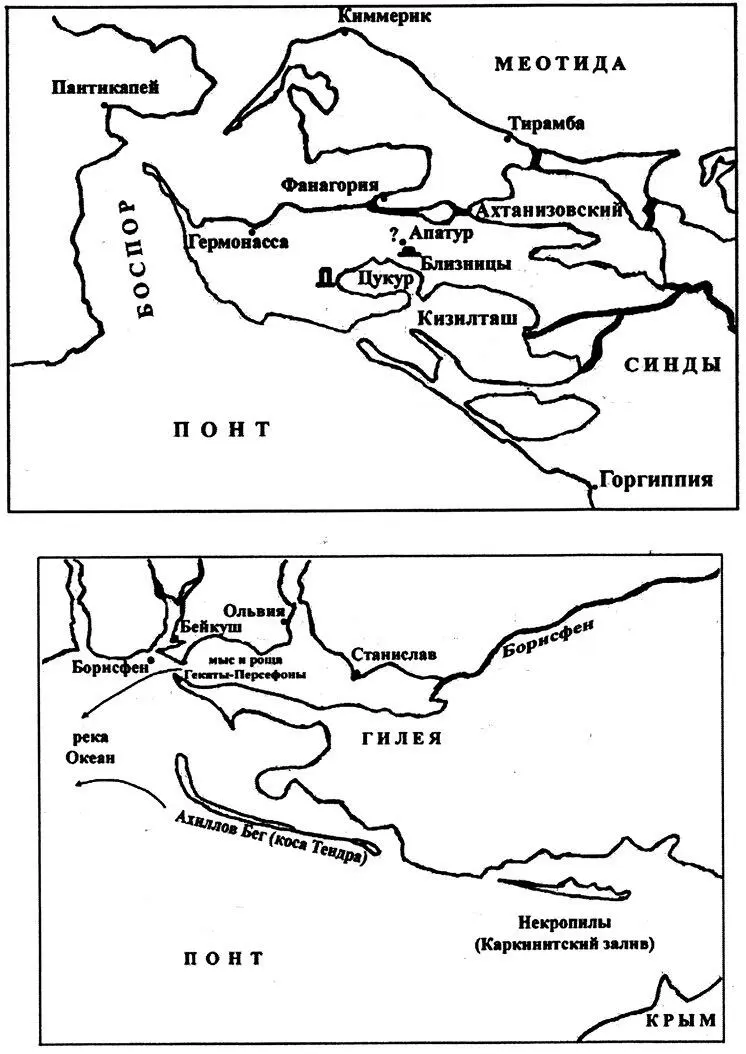

Рисунок 25: вверху — карта Таманского полуострова; внизу — карта Северо-Западного Причерноморья

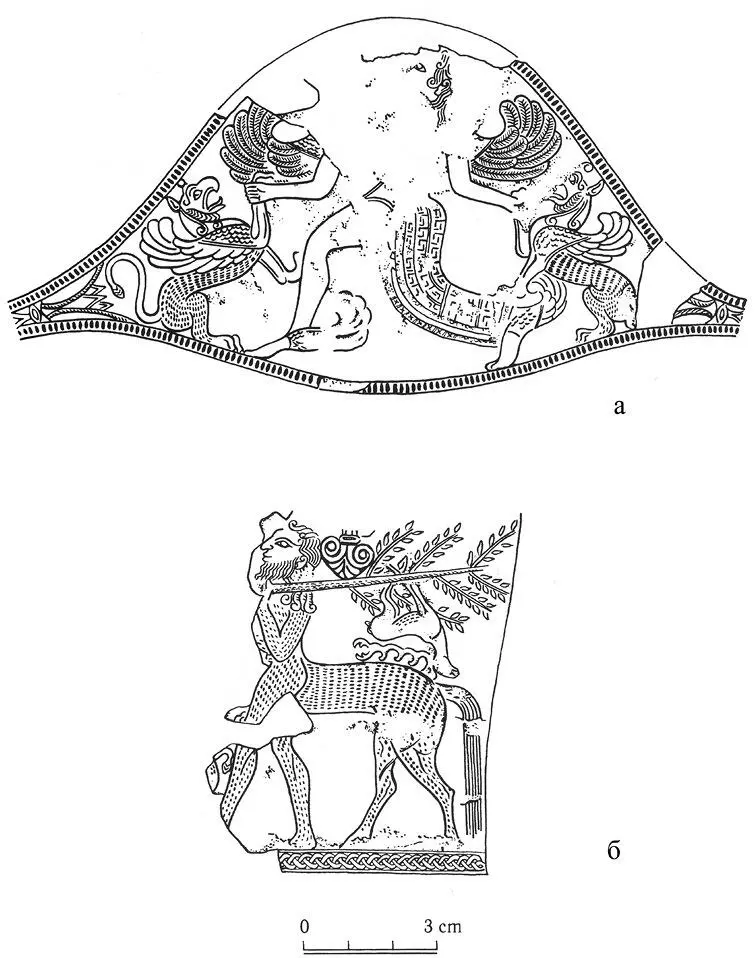

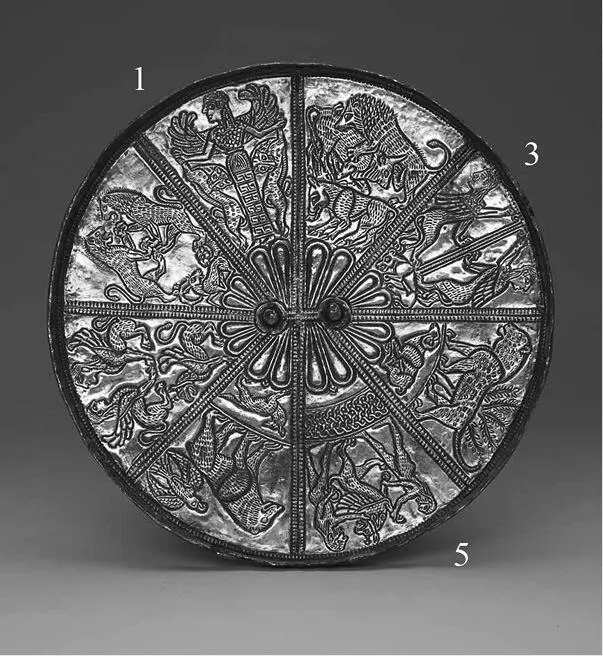

Рисунок 26: а — изображение богини с грифонами на Келермесском ритоне; б — кентавр со «скифским» оленем под изображением богини

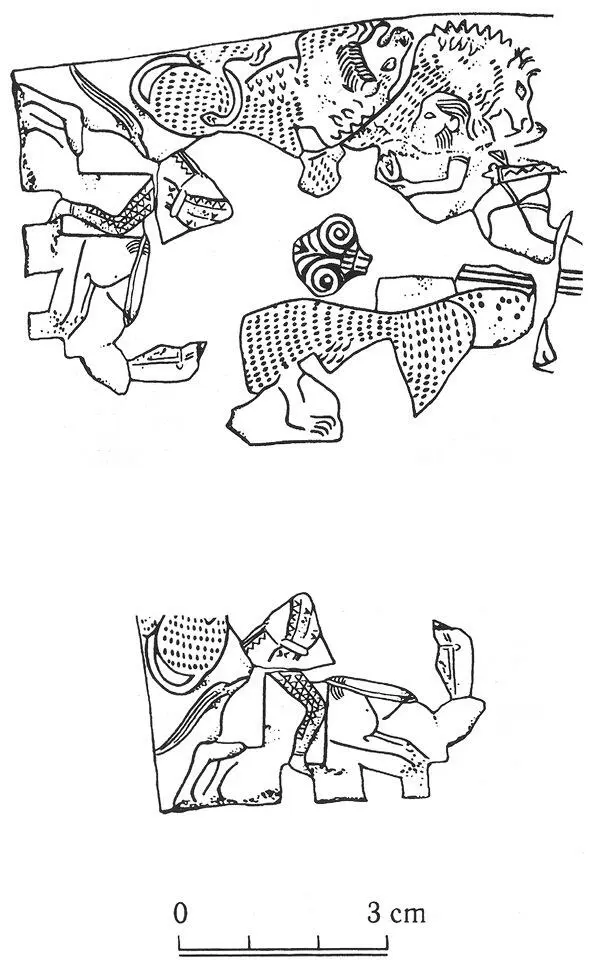

Рисунок 27: а — изображение Одиссея с цветком «молю» в руке и мечом у бедра; б — изображение «киммерийца» (?) за «рекой»

Рисунок 28: а — сцена с журавлями и козлами; б — система черноморских течений (сплошные стрелки) и древние морские пути (пунктирные стрелки)

Рисунок 29. Келермесское зеркало. Фото В. М. Теребенина © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018

Выявляемая нами географическая реальность, стоящая за образом «реки Океана» в «Одиссее» (причем лишь в той ее части, где повествуется о северопонтийском отрезке странствий героя), образно и рельефно отражена лишь в этой эпопее и отчасти в сообщениях и умозаключениях Стратона, Кратета и Страбона. Из других источников встает иной образ Океана, но, возможно, в создании его какую-то роль сыграл и его понтийский вариант.

Определив тот регион, где, по «Одиссее», находился Аид и где уже в конце VIII в. зарождался культ Ахилла как героя и даже бога в Аиде, расположенном рядом с землей киммерийцев, обратимся к определению времени, когда здесь впервые появляются эллины и возникает эмпорий Борисфен.

Заселение эллинами этого региона, тем более первые их поездки сюда, отстоят хронологически не так далеко от времени создания «Одиссеи». Вопреки новейшим спекуляциям С. Л. Соловьева (Соловьев 2005:14), пытающегося отнести время создания Борисфена (на острове Березань) к последнему десятилетию VII в. до н. э., археология убедительно подтвердила сообщения хроники Евсевия об основании Борисфена около 647–644 гг. до н. э. (т. е. в самом начале третьей четверти VII в.) (Копейкина 1979; 1982; Ильина 2000). Важно хорошо аргументированное и основанное на изучении древнейшей импортной керамики мнение M. Кершнера о том, что первые поездки греков в эти места относятся к «двум первым четвертям VII в. до н. э.», а постоянное их поселение здесь, как явствует из контекста, к третьей четверти или к рубежу второй и третьей трети VII в. до н. э. (Kerschner 2006: 237–244), т. е. к 650–625 гг. до н. э.

Прибрежные и, вероятно, древнейшие части поселения и могильника на острове (в VIII–VI вв. до н. э., вероятно, полуострове) Березань давно поглощены морем. Раскопанная Г. Л. Скадовским в 1900–1901 гг. древнейшая прибрежная часть могильника (ок. 500–800 погребений) из-за низкого уровня методики раскопок, пропажи документации и части материалов утрачена как источник для заключений о времени возникновения поселения. В исследованной более поздней части поселения действительно нет жилых и хозяйственных комплексов ранее конца VII в. до н. э. Но тем более показательно наличие в слоях и сооружениях конца VII — середины VI в. до н. э. десятков фрагментов греческой расписной посуды третьей четверти VII в. (Соловьев 2005: 14) и сотен фрагментов, суммарно датирующихся второй половиной VII в. до н. э., «среди которых есть уникальные в художественном отношении экземпляры» (Копейкина 1979: 106–107). Найдены «более двух десятков южно-ионийских столовых сосудов третьей или начала последней четверти этого столетия» (Соловьев 2005: 14), ранние хиосские амфоры с белой обмазкой 650–620 гг. и даже одна чаша середины VII в. до н. э. Все это неоспоримо говорит о присутствии на Березани постоянного греческого населения в третьей четверти VII в. до н. э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: